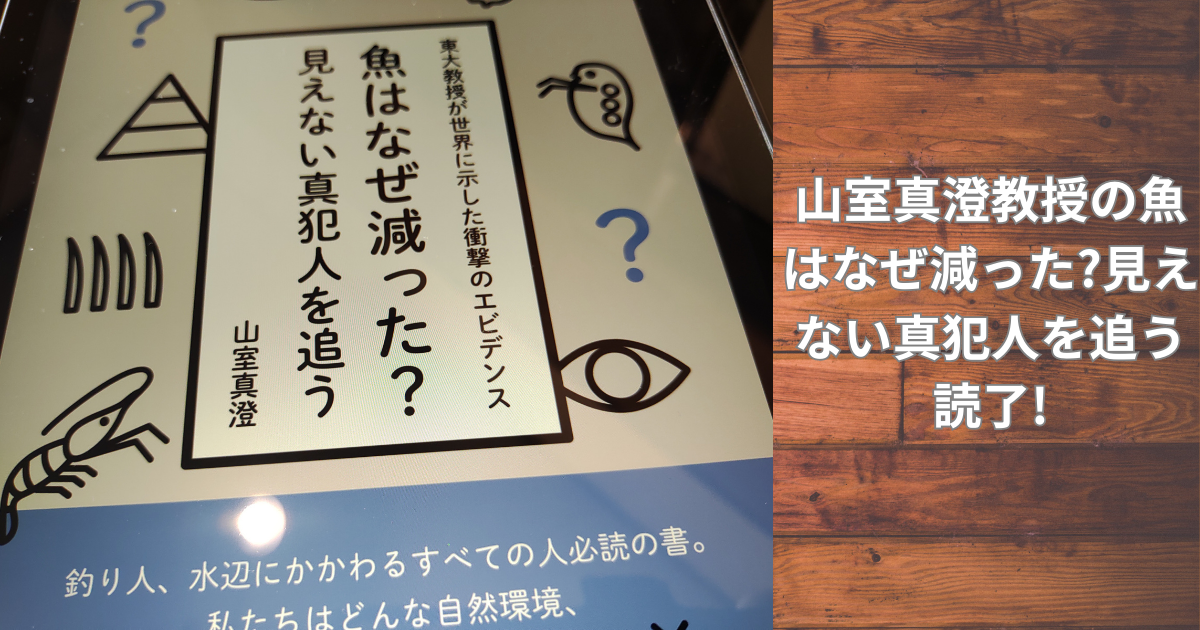

バスフィッシングを愛されているアングラーのみなさん、こんにちは!今回の「釣りたいバス釣り日記」では、東京大学の山室真澄教授が執筆された釣り人社の著書、「魚はなぜ減った?見えない真犯人を追う」を読了した感想を共有します。

この本を知ったきっかけは、ニシネルアーワークスの西根さんのTwitter投稿で山室教授のYouTube動画を拝見したことです。その内容に感銘を受け、本の購入に至りました。

近年、魚の減少原因として「外来魚が在来種を捕食してしまう」という考え方が広く知られていますが、山室教授の研究により、他にも重要な要因があることが明らかになっています。それは農薬や殺虫剤が生態系を乱し、餌となる虫を激減させることで、魚や鳥などの生物が食物連鎖を維持できなくなる現象です。

この著書では特に、島根県宍道湖における魚類減少の背景に焦点が当てられています。農家が使用するネオニコチノイド系殺虫剤が原因であるという山室教授の研究結果が紹介され、釣り人にも分かりやすい形で解説されています。さらに、この本の素晴らしい点は「農薬=悪」という単純な構図にとどまらず、農業と環境保全の両立の可能性を模索する視点が含まれているところです。

山室教授の言葉を借りるなら、「釣り人の皆さんが魚の減少原因をしっかりと理解し、次世代へ豊かな水辺環境を残すための原動力になってほしい」という願いが込められた一冊。ぜひ、この貴重な知識を手に取って感じてみてください!

「魚はなぜ減った?見えない真犯人を追う」とはどの様な内容の本!

山室真澄教授のプロフィールを簡単にご紹介します。1960年に名古屋で生まれた山室教授は、高校2年生のときに渡米し、現地の高校に編入。その後帰国し、東京大学・文科三類に入学、理学部地理学教室で学びました。

1984年に東京大学理学部地理学教室を卒業し、1991年には東京大学理学系研究科地理学専門課程博士課程を修了。理学博士の学位を取得されています。その後、通商産業省工業技術院地質調査所、2001年からは産業技術総合研究所海洋資源環境研究部門の主任研究員としても活躍されています。

大学での卒業研究から博士論文に至るまで、山室教授は宍道湖の生きものを研究テーマとして取り組み、研究を続けられています。そしてその成果を基に発表された論文「Neonicotinoids disrupt aquatic food webs and decrease fishery yields」は、2019年に科学雑誌『Science』に掲載され、多くの反響を呼びました。

著書「魚はなぜ減った?見えない真犯人を追う」は、この論文の内容を釣り人向けに分かりやすく解説したものです。この本は、釣り人社が月刊「つり人」で2020年7月から2021年2月まで掲載した記事を一冊にまとめたもので、釣り人に向けた重要な知識が詰まっています。

読んでいて感じたのは、専門的な用語も出てくるものの、釣り人であるボクでも理解できるように構成されている点。そして、それまで信じていた環境に関する情報が実は誤りであったことを知り、新たな視点を得られたことです。この本を読むことで、環境問題に対する認識が広がり、自然や魚たちについて深く学ぶ機会となりました。

生き物と同士の繋がりの複雑さと重要性! 食物連鎖を学びなおせた

この著書では、最初に抑えておくべき重要な内容が丁寧に説明されています。そのため、飛ばし読みをしてしまうと理解が難しくなる箇所もあるため、初めから順序よく読み進めることを強くおすすめします。

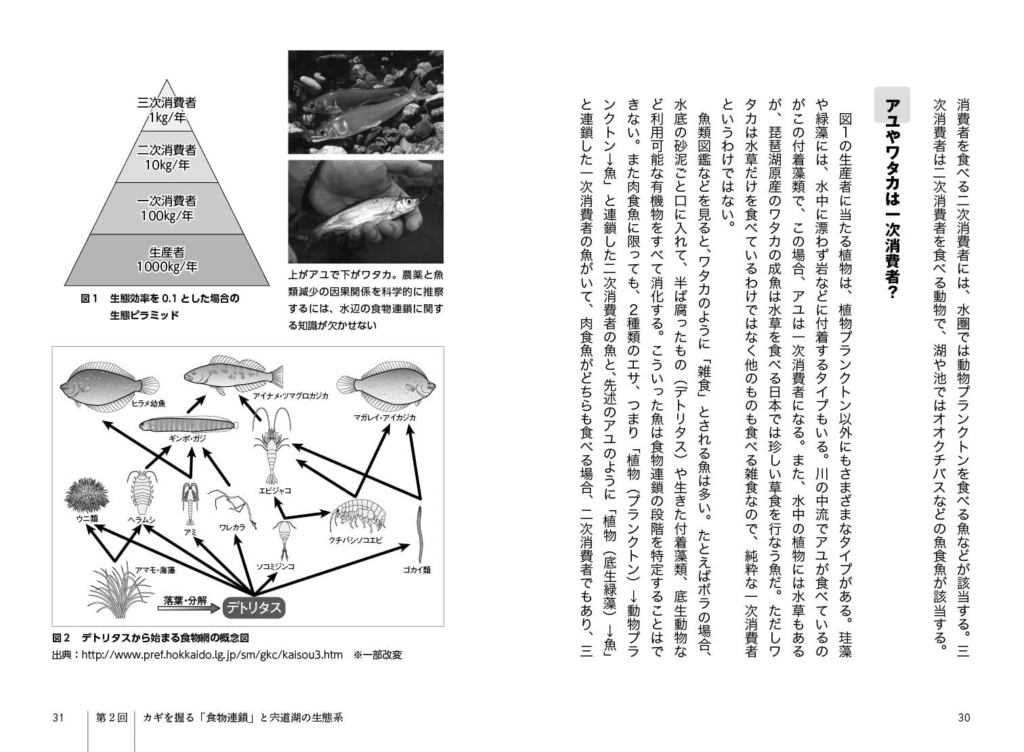

本書では、食物連鎖について詳しく取り上げられており、これまで言葉として知っていた内容が、丁寧な解説によってより深く理解できるようになっています。生物の循環がどのように機能しているのか、そしてその循環がいかに繊細なバランスの上に成り立っているのかを学ぶことができました。

特に印象に残ったのは、生態系の理解に役立つ「生態ピラミッド」の概念です。餌が減少すれば、その餌に依存する上位の生物も減少してしまうという仕組みが、非常に分かりやすく示されていました。

さらに、この食物連鎖を崩してしまう要因として取り上げられるのが殺虫剤や農薬です。本書では、農薬が使われる背景についても詳しく解説されています。単に「農薬=悪」という視点にとどまらず、兵庫県豊岡市での「コウノトリを育む農法」など、農薬の使用を抑えた取り組みについても紹介されています。

このような視点を通じて、私たち釣り人も自然環境への理解を深め、持続可能な未来づくりの一助になれるのではないでしょうか。ぜひこの一冊をじっくりと読んでみてください!

水辺の環境について中学校の教科書にも誤った内容が記載されている!

著書を読んで特に衝撃を受けたのは、水辺の植物が多いことで逆に弊害が生じる場合がある、という事実でした。これまでボク自身、水辺のアシやアサザなどが水質の浄化を促すと信じていましたが、実際にはそれほど単純ではないようです。

本書では、水辺の植物が窒素やリンを吸収して水質浄化を行うという認識が独り歩きしている現状について触れられています。その結果、水辺にアシやアザサを植えることが推奨されている一方で、実際にはアザサやヒシが水面を覆いつくしてしまい、酸素が不足して酸欠状態を引き起こし、泥底化の要因となることが指摘されています。

さらに、枯れた草木が有機物として水底に沈み、バクテリアによる分解が進むことでヘドロ化するという説明もありました。水質浄化に必要なのは有機物を減らすことであるにもかかわらず、逆に有機物を増やす行動が推奨されている現状には驚きを感じました。中学校の教科書にも誤った内容が掲載されているという指摘には、環境教育の見直しの必要性を感じます。

また、幼少時代に見ていた「葦焼き」が環境維持のために行われていたことを知り、水中の水草を狩り取って畑の肥料として利用する農家の取り組みが、水質浄化のサイクルを支えていたという歴史的背景にも大変興味を持ちました。

ネオニコチノイド系の殺虫剤とはどのようなものか?

殺虫剤や農薬には多種多様な種類が存在します。1960年代には有機塩素系のDDTやBHCが広く使用され、その後1970年代から1980年代にかけては有機リン系、カバーメート系、ピレスロイド系が主流となりました。そして1992年からネオニコチノイド系の殺虫剤が使用されるようになります。

歴史を振り返ると、殺虫剤が人体や環境に深刻な影響を与えた事例も多数存在します。1962年にレイチェル・カーソンの名著「沈黙の春」で紹介された、有機塩素系殺虫剤DDTの大量散布に伴う魚類の激減は、その一例として有名です。

ネオニコチノイド系殺虫剤の特長は、昆虫の神経伝達を阻害し、広範な害虫に対応できること。また、脊椎動物への急性毒性が低いこと、分解されにくく水溶性が高いこと、植物への浸透移行性が高いことなど、農業生産性の向上に貢献してきました。

しかしながら、本書でも指摘されているように、無脊椎動物だけでなく脊椎動物においても免疫機能や生殖機能の低下といった慢性毒性が報告されています。生態系全体への影響が懸念され、ミツバチの減少原因として疑われることもあり、ネオニコチノイド系を規制する国も増えています。

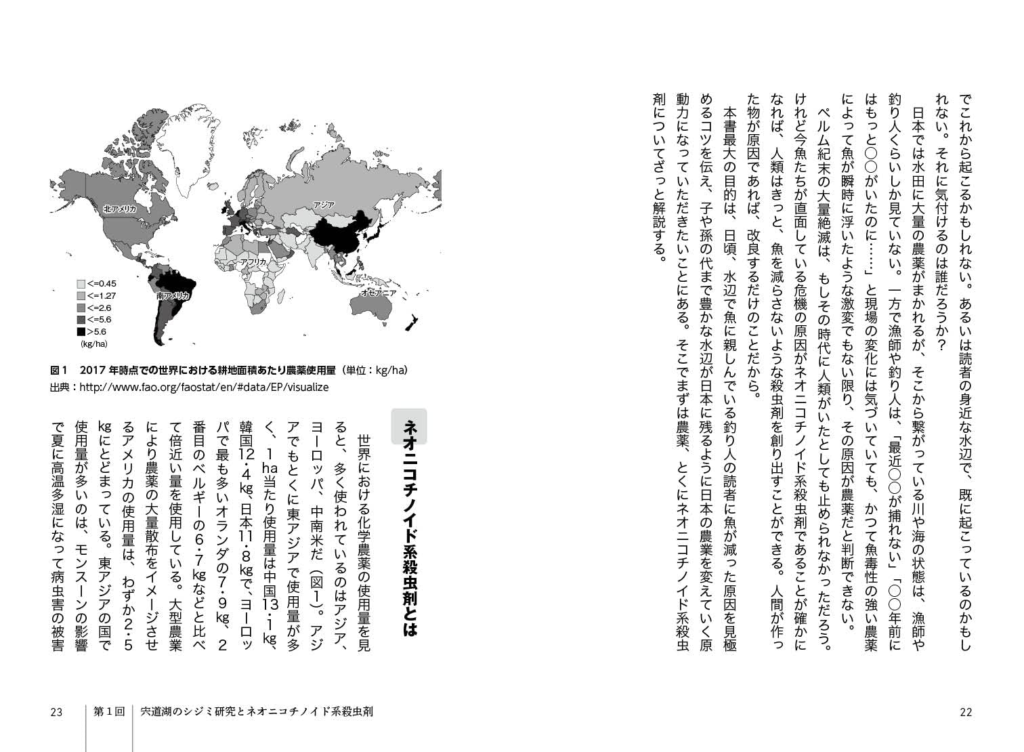

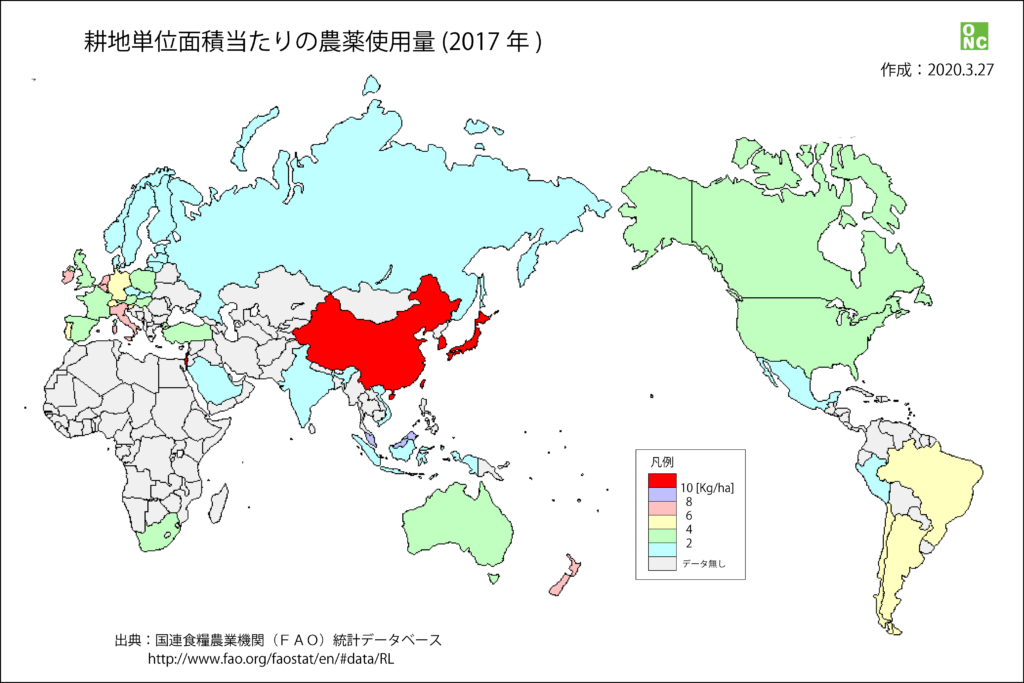

知らなかった! 日本の農薬使用量は1ha当たり11.8㎏と多いそうです!

著書を読んで驚いたのは、科学農薬の使用量に関するデータです。一般的に農薬を大量に使っているイメージが強い国といえばアメリカが挙げられますが、実際にはその印象は事実と異なるようです。むしろ農薬を多く使用しているのはアジア、ヨーロッパ、中南米で、特にアジアの東アジア諸国が顕著です。

1ha当たりの農薬使用量は、例えば中国が13.1㎏、韓国12.4㎏、日本は11.8㎏に達します。ヨーロッパではオランダが7.9㎏、ベルギーが6.7㎏と多い国が見られる一方で、大量に農薬を使用しているというイメージのアメリカの使用量はわずか2.5㎏。この数字は他の国々と比べても非常に低い使用量を示しており、大きな衝撃を受けました。

この違いには理由があります。東アジアでは、夏のモンスーンの影響で高温多湿となり病虫害が発生しやすくなること、そして稲作が盛んな地域であることが背景に挙げられます。これらの要因が農薬使用量を増加させているのです。

こうしたデータは環境や農業に関する新たな視点をもたらし、私たちが持つ認識を改めるきっかけとなりますね。ぜひ、これらの内容を深く掘り下げて学んでみてください!

おわりに

今回は東京大学の山室真澄教授の書かれた釣り人社の「魚はなぜ減った?見えない真犯人を追う」を読了したので紹介しました。

著書の中で「日頃、水際で魚に親しんでいる釣り人の読者に魚が減った原因を見極めるコツを伝え、子や孫の代まで豊な水辺が日本に残る様に日本の農業を変えていく原動力になって頂きたい」とありました。重要な内容がたくさん載っている一冊なのでぜひ手に取って学んでいただけたらと思います。

ボクはX(旧Twitter)でもバスフィッシングの情報を発信しています。記事を読んで興味を持ってもらえたら「X(旧Twitter)のフォローやいいね!」を頂けると今後の活動の励みになります。また、記事の感想などがあれば、お問い合わせフォームからコメントして下さい。

これからも、このようなバス釣りに関連する素晴らしい一冊がありましたらご紹介したいと思います。このブログ記事があなたのバスフィッシングライフのサポートになれば幸いです。

では!!よい釣りを(^O^)/

コメント