今回は釣り人社から発売されている「釣りバリ(歴史・種類・素材・技術)のひみつ」を読了したので読んでみた感想を踏まえて紹介します。「釣りバリ(歴史・種類・素材・技術)のひみつ」によると、釣りバリの起源は後期旧石器時代まで遡るそうです。

これまでの世界最古の釣り鈎は、東ティモールで発見された貝製の釣り針(2万3000〜1万6000年前)とされてきました。

しかし、2012年に沖縄県南城市のサキタリ洞遺跡で出土した貝製の釣りバリが、約3万5000年前のモノで世界最古の釣り鈎と言われています。

日本国内では、神奈川県横須賀市の夏島貝塚で見つかった、約1万年前のイノシシの骨製の釣りバリも発見されています。

沖縄県南城市のサキタリ洞遺跡で出土した約3万5000年前の釣りバリは、夏島貝塚で見つかった、イノシシの骨よりも強度があるそうです。

では!! 釣りバリ(歴史・種類・素材・技術)のひみつを読んでみました!の始まりです(^O^)/

釣りバリのひみつを読むとエサ鈎の歴史と進化が学べる

ボクも釣り歴だけは長いので釣りバリの事はある程度知っているつもりでいましたが、本著を読むといかに自身の知識が浅はかだったのかが痛感させられます。釣りバリの誕生の歴史や様々な形状の釣りバリの機能性なども学べるのが本著です。

現在の釣りバリのフォルムになるのは中石器時代の北ヨーロッパなどから釣りバリの進化が表れたそうです。金属の釣りバリは東南アジアで出土した青銅製の釣りバリだそうで、推定紀元前5150年~紀元前3400年頃のモノだそうです。

また、日本で釣りが趣味として広がっていったのが江戸時代だそうで江戸型と呼ばれる鉄バリは様々な形を作り出されています。この辺りの釣りバリの歴史は本を読むとより詳しく学ぶことができますよ。

釣りバリの歴史:古代から現代までの釣りバリの歴史を学んでみよう!

釣りバリは、釣りの歴史とともに進化してきた重要な道具です。その起源は後期旧石器時代まで遡ると言われています。2012年には沖縄県南城市のサキタリ洞遺跡で約3万5000年前の貝製の釣りバリが発見され、これが世界最古の釣りバリとされています。

古代の釣りバリ

古代の釣りバリは、主に貝や骨、石などの自然素材で作られていました。沖縄県南城市に位置する洞窟遺跡、サキタリ洞遺跡で発見された貝製の釣りバリは、世界最古の釣りバリの一つとして知られています

この貝製の釣りバリは、ニシキウズガイ科の貝の底面を割り、平らな部分を研磨して作られています。形状は半円形で、一方の先端が鋭く尖っており、釣りバリとしての機能を果たすように設計されています

また、神奈川県横須賀市の夏島貝塚で発見された約1万年前のイノシシの骨製の釣りバリもその一例です。イノシシの骨を素材にして作られており、当時の人々が自然素材を利用して釣り具を作っていたことがわかります。

この釣りバリは、当時の技術や生活様式を知る上で非常に重要な発見です。釣りバリの形状や作り方から、古代の人々がどのようにして魚を捕まえていたか、またどのような魚を対象にしていたかを推測することができますこれらの釣りバリは、当時の人々がどのようにして魚を捕まえていたかを示す貴重な証拠です。

中世の釣りバリ

中世に入ると、釣りバリの素材や形状が多様化しました。特に鉄製の釣りバリが登場し、耐久性が向上しました。

江戸時代には、釣りが趣味として広がり、様々な形状の釣りバリが作られるようになりました。江戸型と呼ばれる鉄バリは、その代表例です。

江戸型の鉄バリは、武士たちが好んで使用していたと言われています。江戸型の鉄バリは、釣りの技術が進化する中で、より効果的に魚を捕まえるために開発されました。

近代の釣りバリ

近代に入ると、釣りバリの製造技術がさらに進化しました。青銅製の釣りバリが東南アジアで発見され、紀元前5150年から紀元前3400年頃のものとされています。

また、現代の釣りバリは、ステンレスや高炭素鋼などの金属素材を使用し、耐久性と機能性が大幅に向上しています。高炭素鋼は耐久性があり、長期間使用しても性能が落ちにくくステンレスと比べてコントが低いのが特徴です。

現代の釣りバリ

現代の釣りバリは、科学技術の進歩により、さらに多様化しています。例えば、特定の魚種に合わせた形状や色の釣りバリが開発され、釣果を向上させるための工夫がされています。

釣りバリの歴史は、釣りの進化とともに歩んできました。古代の自然素材から始まり、中世の鉄製バリ、近代の青銅製バリ、そして現代の高機能バリへと進化してきました。釣りバリの進化は、釣りの楽しさと成果を向上させるための重要な要素です。

釣りバリのひみつを読むと釣りバリの製造工程が学べる

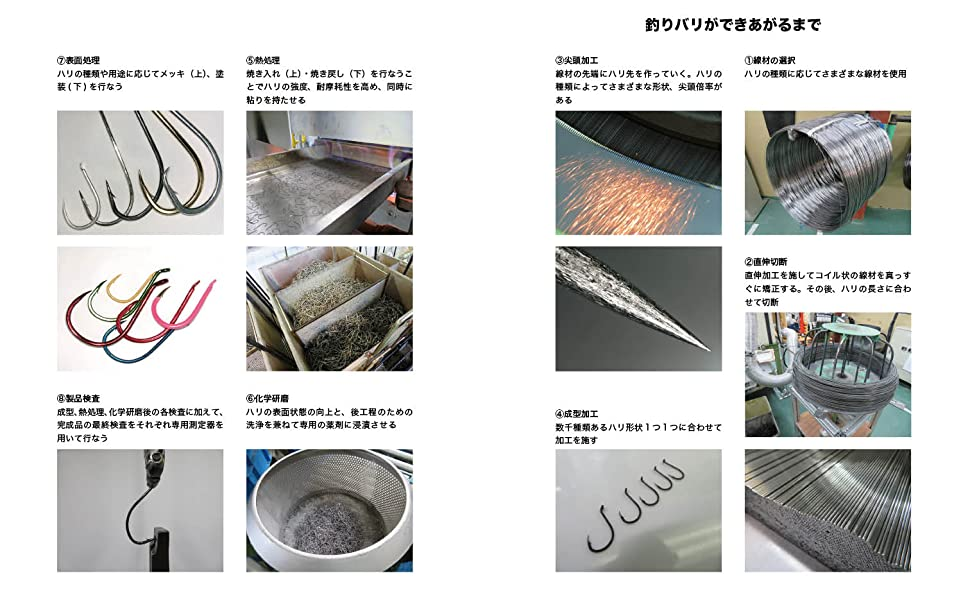

なかなかフックや釣りバリの製造の工程を知ることがありませんが、本著には写真付きで釣りバリが出来るまでの工程が解説されています。チョットした工場見学みたいです。

まとめられた鉄心が伸ばされ針先の加工をしカットされ魚種に応じた形状に曲げられ焼き入れ焼きなましの工程を経てフックが完成していきます。科学研磨の工程はボクもこの本を読んで具体的にどのような事がされているのか学ぶ事ができました。

科学研磨技術は、釣りバリの先端をミクロン単位で薬品研磨しますが、研磨というよりも溶かすと言った方が近いです。これにより、釣りバリの先端が非常に鋭くなり、魚の口に刺さりやすくなります。

また、メッキや塗装によるコーティングについても詳しく解説されていますし、最近のフッ素コーティングについても触れられています。

釣りバリのひみつを読むと様々な魚種の釣りバリのアイディアが学べる

ボクのブログを読んで頂いている読者はバスフィッシングをメインにされている方も多いですが、海の釣りや他の魚種も季節に応じてターゲットにしている人もいると思います。

本著ではバス釣りに使われるフックの解説もありますが、他の魚種の釣りバリのお話がとても面白いです。魚の口の構造や餌の食べ方などを考慮して作られる釣りバリの考え方を知ることで応用ができそうですし、見識が深くなることで釣りが楽しくなります。

また、対象魚によっては釣りバリのカラーにも特徴があり、色を付ける事で魚の反応を良くしています。鮭などのマス類の魚は赤色の鈎が良いと言われていますしクロダイは黄色の鈎が良いそうで、トウモロコシを餌に釣れるのは黄色への反応が良いからだそうです。

このような魚の習性と生態に対してもアプローチされて釣りバリが作られている事が本著で学べます。

ワームとフックのギャップは1.5倍が理想

このブログはバスフィッシングをされる方が多くみて下さっているので釣りバリのひみつにはブラックバスの釣りに関する鈎の情報は載っているか気になる所ですよね。

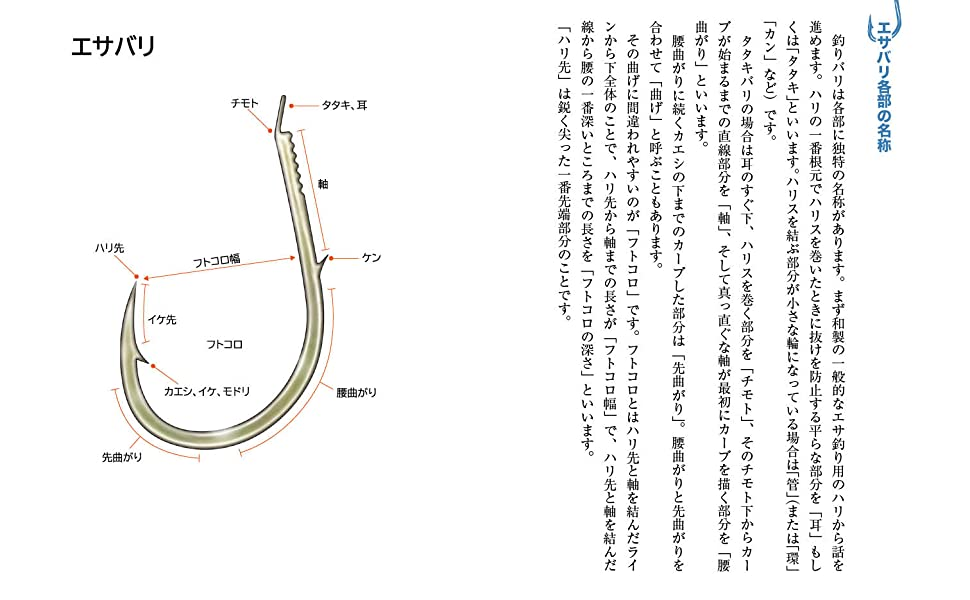

特別、目新しい内容はありませんが、ワームとオフセットフックをセットする時の基準を数値として示されていました。ワームの太さに対してフトコロ幅がフッキング率に重要な作用をもたらす事は皆さんご承知だと思います。

ワームフックにはワイドゲイプとナローゲイブがあるのでバスのバイト時にワームが吸い込みにくい大きさのフックを使う事やワーム太さに対してフックが大きすぎたり小さすぎたりするとフッキング率が低下します。

本の説明では使用するワーム径の1.5倍くらいのギャップがベストと解説されています。

釣りバリのひみつを読むとトレブルフックの特徴が学べる

バスフィッシングやルアーフィッシングに使われるトレブルフックについても釣りバリのひみつを読むと学ぶ事ができます。

ハリが3本付いているトレブルフックは1本のワームのフックと比べて貫通する力が複数本の針先に分散する特徴がある事やフッキング率を上げるために針先を軸と平行にする意味が説かれています。

また、トレブルブルフックでもフック1本に掛かった時の貫通性を高めるために針先が内向きのトレブルフックもあるそうです。

おわりに

今回は釣り人社から発売されている釣りバリ(歴史・種類・素材・技術)のひみつを紹介しました。この本は釣りバリの歴史から鈎の形状による特徴や製造過程や鈎に加えられる特殊な処置なども紹介されています。

自分が行っている釣り方にフック形状が合っているのかを調べるのにも役立ちますし、釣りバリの特徴から釣り方を修正する材料として「釣りバリ(歴史・種類・素材・技術)のひみつ」はとても参考になる一冊だと思います。

この記事を読んで釣りバリの事を学んでみたいと思われた方は釣りバリ(歴史・種類・素材・技術)のひみつを手に取っては如何でしょうか?今回の書籍紹介記事があなたのバスフィッシングライフの新たな参考になれば幸いです。

では!!よい釣りを(^O^)/

コメント