バスフィッシングを愛してやまないアングラーの皆さん、こんにちは!今回の「釣りたいバス釣り日記」では、「ブラックバスの種類」に焦点を当て、詳しく掘り下げていきます。ブラックバスを釣る際にその種類を理解することがどれほど重要か、ご存じでしょうか?

魚種ごとの生態の違いを知ることで、釣果を大きく左右する要素を掴むことができるのです。例えば、ある種類のブラックバスが特定の環境を好む一方で、別の種類は異なる生息域を選ぶ傾向があります。この違いにより、適切な釣り方や狙い方が決まってくるのです。

以下の図をぜひご覧ください!現在、アメリカには6種5亜種、計11種類のブラックバスが生息していると言われています。その中で、日本国内で生息が確認されているのは以下の4種類です。

日本で確認されているブラックバスの種類

- ノーザンラージマウスバス (Northern Largemouth Bass)

- ノーザンスモールマウスバス (Northern Smallmouth Bass)

- フロリダラージマウスバス (Florida Largemouth Bass)

- ノーザンスポッテッドバス (Northern Spotted Bass)

アメリカに生息しているブラックバスの種類

- アラバマ・スポッテッドバス (Alabama Spotted Bass)

- ウィチタ・スポッテッドバス (Wichita Spotted Bass)

- ネオショー・スモールマウスバス (Neosho Smallmouth Bass)

- レッドアイ・バス (Redeye Bass)

- ショール・バス (Shoal Bass)

- グアダルーぺ・バス (Guadalupe Bass)

- スワニー・バス (Suwannee Bass)

ちなみに、日本におけるブラックバスの歴史は1925年に遡ります。当時、実業家の赤星鉄馬氏がアメリカ・カリフォルニア州サンタローザから約90匹のノーザンラージマウスバスを箱根の芦ノ湖に持ち帰り、放流したことがその始まりとされています。

この放流は、政府の許可を得て行われ、食用魚および釣りの対象魚としての需要を見込んだものでした。2025年の6月には、芦ノ湖に放流されて100周年になります。

では!!「ブラックバスの種類は6種5亜種」全ての種類を完全解説!の始まりです(^O^)/

日本国内で確認されている4種類のブラックバス!

ノーザンラージマウスバス

ノーザンラージマウスバスは、世界各国に広く分布している極めてポピュラーなゲームフィッシュの一種です。日本国内に生息しているブラックバスの大半がこのノーザンラージマウスバスであり、その存在はバスフィッシングの中心的な対象となっています。

この魚の歴史は1802年、ラセベーデ氏による命名に始まります。原産地は北米大陸の五大湖からアメリカ南東部にかけて広がり、1887年にはロッキー山脈の西側へ移植され、現在では日本、台湾、韓国、メキシコ、キューバ、南アフリカなど世界各国で確認されています。

ノーザンラージマウスバスの特徴には、大きな口が挙げられます。また、生息する環境によって体色が変化し、水流が活発でベイトフィッシュが豊富な場所では、顔が小さくスポッテッドバスに似ている個体が確認されることもあります。

かつては流れのない場所でしか生息できないとされていましたが、現在では流れの強い水域でもその存在が確認されています。ボクも山間部の急流でノーザンラージマウスバスを釣り上げた経験があり、その環境適応能力の高さを実感しています。

琵琶湖で釣り上げられる60cmを超えるランカーバスの多くもフロリダバスではなく、このノーザンラージマウスバスであると考えられます。日本の湖沼環境の良好さが、彼らの成長を大きく助けているのです。

ノーザンスモールマウスバス!

スモールマウスバスは、日本では長野県の青木湖や野尻湖、福島県の桧原湖、小野川湖などが主な生息地として知られていますが、近年では生息域を広げつつあります。大阪の淀川上流域でもその姿が確認されており、分布の拡大が注目されています。

スモールマウスバスの外見的特徴として、ラージマウスバスと比較して口が小さく、細やかな鱗を持ち、体色はブラウンがかった色調をしています。また、その引きの強さはラージマウスバスを凌ぐと言われており、釣り人にとって魅力的なターゲットです。

この種の原産地はカナダおよびアメリカ北部であり、生息環境としては低水温で透明度の高い川や湖を好む性質があります。

歴史的に、スモールマウスバスは1955年7月2日にテネシー州デールホローリザーバーでデビッド・ヘイズ氏によって釣り上げられた個体が世界記録とされました。その記録は11ポンド15オンスというものでしたが、後に不正が疑われ一旦は取り消されました。その後、1996年に同じデールホローレイクにて10ポンド4オンス(4.93㎏)のスモールマウスバスが新たなワールドレコードとして認定されましたが、後年、1955年の記録の正当性が回復され、再び世界記録として登録されるという珍しい出来事が起こりました。

このように、スモールマウスバスはその魅力的な特性だけでなく、ユニークな歴史を持つ魚として、世界中の釣り人たちに親しまれています。

フロリダラージマウスバス!

フロリダラージマウスバスは、ノーザンラージマウスバスの亜種として分類されるブラックバスの一種です。その原産地はフロリダ州で、最大の特徴は驚異的な巨大化能力にあります。この点は釣り人にとって非常に魅力的な特性です。

ブラックバスにおける歴史的なルアー釣り記録は、1931年6月2日にジョージ・ワシントン・ペリー氏によって樹立されました。彼がアメリカ・ジョージア州モンゴメリーレイクで釣り上げた個体は、22ポンド4オンスという重さで、現在でも世界記録のブラックバスとされています。

フロリダラージマウスバスの生息域は時間とともに北上し、ジョージア州の州境まで自然に拡大していったと言われています。この巨大化する特性を持つフロリダバスは、テキサス州、カリフォルニア州、日本、台湾などへ移植され、その地域の釣り文化にも影響を与えています。

アメリカでは、レイク・ミマレーやキャスティーク・レイクといったカリフォルニア州の湖が一時期ランカーバスの注目スポットとなりました。この種がカリフォルニア州に移植されたのは1959年とされています。

日本では、1988年に奈良県池原ダムへ約1万匹の稚魚が放流されました。このダムはカリフォルニア州のリザーバーと類似した特徴を持つため、放流の適地とされたようです。現在では、池原ダムは「スーパーランカー」が釣れる日本のビッグバスレイクの一つとして知られています。

フロリダラージマウスバスはノーザンラージマウスバスと比較して知能が高く、3倍ほど賢いとも言われています。ただし、天候や気圧の変化に敏感で、釣り難易度が上がることもある点が釣り人には課題となることがあります。

ノーザンスポッテッドバス!

ノーザンスポッテッドバスは、日本国内では最も馴染みが少ないブラックバスの一種と言えるかもしれません。この種はスポッテッドバスの亜種の一つで、日本に生息しているスポッテッドバスはすべてノーザンスポッテッドバスに分類されます。

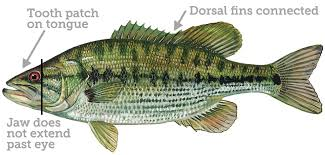

外見的にはノーザンラージマウスバスに似ていますが、最大の違いは基舌骨に細かいザラザラとした歯を持っている点です。この特徴は他のブラックバスには見られないユニークなものです。

スポッテッドバスはラージマウスバスとは異なる種であり、交雑することはありません。また、生息環境にも違いがあり、スポッテッドバスは低水温を好む傾向があります。具体的には深場の岩盤エリアのかけ上がりや砂利底の水通しの良い河川での生息が確認されています。

このような生態的特性により、スポッテッドバスは独自の魅力を持つ魚として知られています。日本での存在は限られているものの、ブラックバス愛好者にとっては特別なターゲットとなり得る種類です。

※YouTube動画でも、「ブラックバスの種類は1種類じゃない! 世界に生息する衝撃の全11種を公開!」で要約して11種類のブラックバスを紹介しているので、時間の無い方はコチラ⇩を参考にして下さい。

更に詳細に、「ブラックバスの種類の判別方法」や「アメリカにしか生息していない残り7種類」のブラックバスについて学びたい方は、記事の続きを読み進めて下さい。

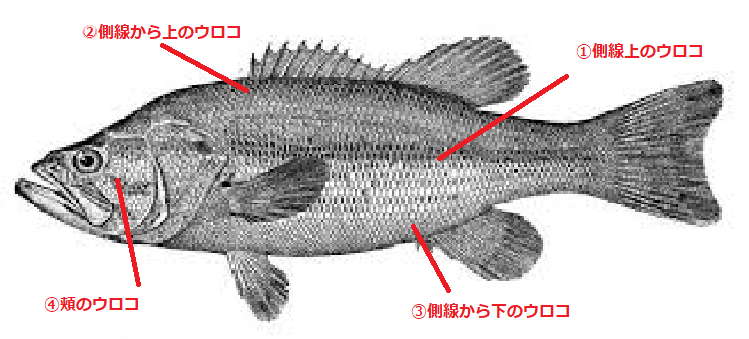

4種類のブラックバスを見分ける方法は鱗の枚数を調べると判別できる!

日本に生息しているブラックバスは4種類あることが分かっていますが、それぞれの種類を見分けるためには外見の違いを理解することが重要です。これにより、釣りの対象となるブラックバスの特徴をより深く知ることができます。

ノーザンラージマウスバスとスモールマウスバスは、体色や口の大きさが明確に異なるため、比較的簡単に判別することが可能です。しかし、フロリダバスとノーザンラージマウスバスは外見が非常に似ているため、見分けるのが難しいと言えます。

ブラックバスの種類を判別する為の鱗の数え方

ブラックバスの種類を正確に見分ける方法として「ウロコの枚数を数える」方法があります。具体的には以下のポイントを基準にします。

- 側線上のウロコ

エラ骨の後ろから尾びれの付け根までの側線に沿ってウロコの数をカウントします。 - 側線から上のウロコ

第一背ビレの付け根から斜め後方の側線までの間のウロコを数えます。 - 側線から下のウロコ

尾びれの付け根から斜め上の側線までのウロコの数を確認します。 - 頬のウロコ

目からエラの際までのウロコの枚数をカウントします。

これらの方法を用いることで、外見だけでは判断しづらいブラックバスの種類をより正確に見分けることが可能になります。例えば、ノーザンラージマウスバスとフロリダラージマウスバスでは側線上のウロコ枚数に違いがあり、ノーザンラージマウスバスは59〜68枚、フロリダラージマウスバスは69〜73枚とされています。この微妙な差異が識別の鍵となるのです。

ブラックバスを識別する方法を学ぶことで、釣りの成果を向上させるだけでなく、それぞれの種類の生態を理解することにもつながります。これが、釣りをより深く楽しむための重要な要素となるでしょう。

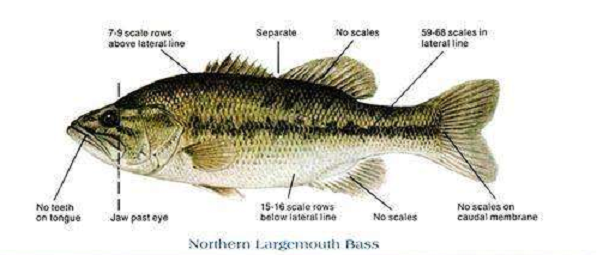

ノーザンラージマウスバスの鱗の枚数と特徴!

ノーザンラージマウスバスは、日本に生息するブラックバスの中でもその特徴が明確に識別可能な種類です。この魚の鱗枚数は、以下の通りです。

| ・側線上のウロコの枚数 | 59~68枚 |

| ・側線から上のウロコの枚数 | 7~9枚 |

| ・側線から下のウロコの枚数 | 15~16枚 |

| ・頬のウロコの枚数 | 10~11枚 |

さらに、この種の基舌骨には歯がなく、第一背ビレと第二背ビレは完全に分かれています。また、第二背ビレ、尾ビレ、尻ビレ、そして尾ビレ付け根にはウロコがないという特徴が存在します。この解剖学的な構造はノーザンラージマウスバスを見分ける上で非常に重要な要素となります。

これらの特性により、ノーザンラージマウスバスはその生態的特性を基に他のブラックバス種と明確に区別することが可能です。

フロリダラージマウスバスの鱗の枚数と特徴!

フロリダラージマウスバスは、ブラックバスの中でもその巨大化能力と知能の高さで知られる亜種です。特徴を以下の通りに整理すると、さらに理解が深まるでしょう。

| ・側線上のウロコの枚数 | 69~73枚 |

| ・側線から上のウロコの枚数 | 8~9枚 |

| ・側線から下のウロコの枚数 | 17~18枚 |

| ・頬のウロコの枚数 | 11~13枚 |

基舌骨には歯が無く、第一と第2背ビレが完全に分かれており 第二背ビレ、尾ビレと尻ビレ、そして尾ビレ付け根にウロコが無いのが特徴です。これらの身体的特徴により、フロリダラージマウスバスは他のブラックバス種と識別されます。また、その生息環境や生態に基づいた釣りのアプローチを考慮する際にも重要な情報となります。

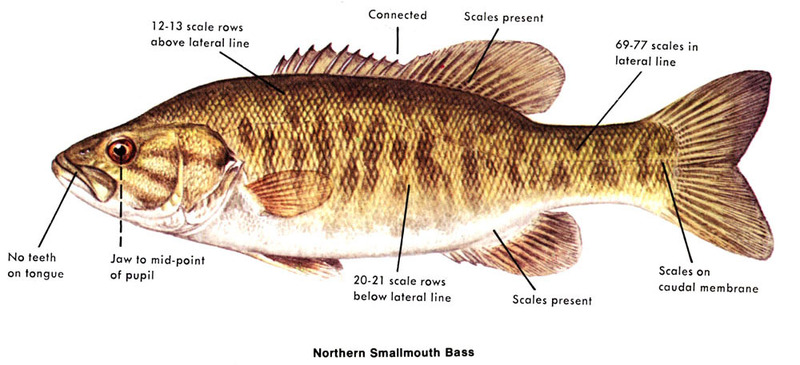

ノーザンスモールマウスバスの鱗の枚数と特徴!

| ・側線上のウロコの枚数 | 数69~77枚 |

| ・側線から上のウロコの枚数 | 12~13枚 |

| ・側線から下のウロコの枚数 | 20~21枚 |

基舌骨には歯が無く第一と第2背ビレが繋がっている 第二背ビレ尾ビレと尾ビレ付け根にウロコがあるのが特徴です。

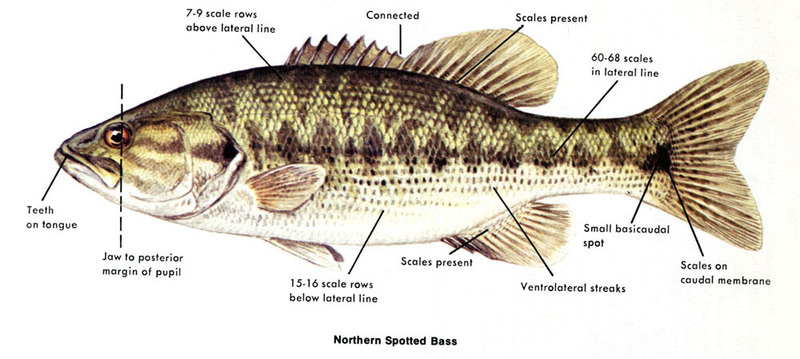

ノーザンスポッテッドバスの鱗の枚数と特徴!

ノーザンスモールマウスバスは、日本国内で特定地域に生息しているブラックバスの一種で、以下の特徴があります。

| ・側線上のウロコの枚数 | 60~68枚 |

| ・側線から上のウロコの枚数 | 7~9枚 |

| ・側線から下のウロコの枚数 | 15~16枚 |

| ・頬のウロコの枚数 | 13~16枚 |

基舌骨には歯があり、第一と第2背ビレが繋がっている第二背ビレ尾ビレと尾ビレ付け根にウロコがあります。これらの解剖学的特徴により、ノーザンスモールマウスバスは他のブラックバスの種と区別されます。その引きの強さやブラウンがかった体色といった見た目の特徴も、釣り人たちにとって魅力的なターゲットとなっています。

日本に居ないブラックバスたち アラバマ・スポッテッドバス

アメリカに生息しているブラックバスは、6種5亜種の合計11種類が知られています。このうち、日本で生息が確認されているのは4種類ですが、ここではそれ以外の7種類にも焦点を当ててみましょう。

アラバマ・スポッテッドバス (Micropterus henshalli) この種は、アメリカ南東部のアラバマ州、ミシシッピ州、ジョージア州に生息しているブラックバスの一種です。特にモビール湾へ流れ込む河川の領域でその姿が多く確認されています。

特徴として、ノーザン・スポッテッドバスに比べて側線上の鱗の枚数が多く、68〜75枚に達します。また、体高が低く、細長い体形をしている点も特徴です。さらに、生息地域が限られているため、巨大化することはほとんどありません。

アラバマ・スポッテッドバスは釣り人の間ではあまり狙われることが少ない魚ですが、そのユニークな外見や生態は学術的にも興味深い対象となっています。特定の環境に適応する独自の特徴は、生態系研究や保護活動の観点からも重要な存在です。

日本に居ないブラックバスたち ウィチタ―・スポッテッドバス

ウィチタ・スポッテッドバス (Micropterus punctulatus wichitae) ウィチタ・スポッテッドバスは、1928年にアメリカ・オクラホマ州ウェストキャッシュクリークで発見されたブラックバスの一種です。この魚は当初、スポッテッドバスの亜種と考えられていましたが、1995年の研究により、実際には他のバスとのハイブリッドであることが判明しました。

特徴的な外観として、第一背ビレに13本の骨を持つ点が挙げられます。この数は他のスポッテッドバスと比較して多く、さらに腹部にスポット(斑点)がないことも特徴です。これらの独自性が、この魚を他のブラックバスから区別する重要なポイントとなっています。

ウィチタ・スポッテッドバスは、特にウェストキャッシュクリークで生息していましたが、その後、生息数の減少が続き、現在では絶滅したと考えられています。この魚の消失は、生息地の環境変化や外来種との競争など、複数の要因によるものとされています。

この種は現在、過去のバスの多様性を語る上で貴重な存在であり、その独自の特徴は釣り人や生物学者にとって興味深い研究対象となっています。

日本に居ないブラックバスたち ネオショー・スモールマウスバス

ネオショー・スモールマウスバス (Neosho Smallmouth Bass) ネオショー・スモールマウスバスは、スモールマウスバスの亜種に分類されるブラックバスの一種で、アメリカ中部のオザーク高原やボストン山脈の一部に生息しています。その外見的特徴はスモールマウスバスとほとんど違いがありませんが、きょく条(背ビレの骨)が1本少ない点が識別のポイントとなります。また、遺伝的には独自の進化系統を持つとされています。

一時期は絶滅したと考えられていましたが、ミズーリ州の一部のクリークで再発見され、生息が確認されています。この種は巨大化しないものの、その特異な生態と地域特有の存在感から、スポーツフィッシングでも一定の人気を持っています。

ネオショー・スモールマウスバスの生息地の保護は、地域の生物多様性を維持するためにも非常に重要です。その保全活動は、釣り人だけでなく、生態系の研究者や自然保護活動家の間でも注目されています。

日本に居ないブラックバスたち レッドアイ・バス

レッドアイ・バス (Micropterus coosae) レッドアイ・バスはアメリカ南東部に固有の淡水魚で、その名の通り、目の鮮やかな赤色が最大の特徴です。主な生息地はジョージア州とアラバマ州のクーサ川で、山間部の涼しく流れのある河川に適応しています。通常、体長は8~10インチ(約20~25cm)、体重は1~3ポンド(約0.45~1.36kg)ほどに成長します。

外観的にはスモールマウスバスに似ていますが、赤い目と背ビレがこの種の識別ポイントとなります。スワニーバスやショールバスも赤い目を持つことがありますが、これらと比較してヒレや縁辺の赤みが際立っています。さらに、茶色から淡い青緑色の体色を持ち、側面には柔らかい縦の帯が見られます。また、鰓蓋や尾ビレには目立つ暗色斑があり、第1背ビレと第2背ビレがしっかりと繋がっている点も特徴的です。

食性は昆虫や幼虫を主に食べるため、その捕食行動は釣り人にとってエキサイティングなターゲットとなっています。鋭敏な性格で知られ、スポーツフィッシングでは挑戦的な存在として人気があります。

この種の生息環境は涼しく透明度の高い河川に依存しており、地域の生態系の重要な構成要素となっています。さらに、保全活動によってその生息地が守られることが必要とされています。

日本に居ないブラックバスたち ショール・バス

ショール・バス (Micropterus cataractae) ショール・バスはレッドアイ・バスの亜種とされ、主にフロリダ州とジョージア州の州境に位置する水域に生息するブラックバスの一種です。この魚は特に岩場が多い流れのある環境を好むことで知られています。

特徴として、尾びれの付け根にある大きなスポットが挙げられます。見た目においては、レッドアイ・バスやスモールマウスバスと混同されることがよくありますが、尾びれの上下が白くなっている点や、体側にある縦縞模様、赤みを帯びた目がショール・バスの識別ポイントとなります。体色はブロンズや緑がかった色合いで、独特な外観を持っています。

この魚は最大で約61cmに成長し、体重は約4kgに達することがあります。釣り人にとって魅力的なターゲットである一方、保全状況は脆弱とされており、生息地の減少や外来種との競争が深刻な課題となっています。

ショール・バスの生息地を保護することは、地域の生態系を維持し、固有種の多様性を守る上で極めて重要です。環境保全活動や持続可能な釣りの実践が、この種の存続にとって鍵となります。

日本に居ないブラックバスたち グアダルーぺ・バス

グアダルーぺ・バス (Guadalupe Bass) グアダルーぺ・バスはアメリカ・テキサス州を流れるグアダルーぺ川やコロラド川を含む渓流域に生息している固有のブラックバスです。この種は、主に涼しく透明度の高い流れのある水域で見られます。成魚では約30cmに達し、第一背ビレと第二背ビレが繋がっており、第二背ビレや尾ビレの付け根に鱗があるのが特徴です。

体色は鮮やかなライムグリーンからオリーブグリーンで、側線にはダイヤモンド形や円形の斑点が散在しています。この独特な外見は、他のブラックバス種と区別するうえで重要な特徴となっています。また、下顎には小さな歯が確認できる点も特筆されます。

しかしながら、グアダルーぺ・バスはスモールマウスバスとの交雑が生息地で問題となっており、種の純粋性を維持するために保護活動が進められています。テキサス州では、この魚を州魚として指定し、生息地の回復や保護プログラムが活発に行われています。

スポーツフィッシングの愛好家にとっては、キャッチ・アンド・リリースが推奨される種であり、特にフライフィッシングで人気のターゲットとなっています。この魚の鋭敏な性格と強い引きは、釣り人にとって魅力的な挑戦であり、テキサス州の渓流域での釣り文化において欠かせない存在です。

日本に居ないブラックバスたち スワニー・バス

スワニー・バス (Suwannee Bass) スワニー・バスは、アメリカ南東部のフロリダ州とジョージア州に固有の淡水魚で、1941年にフロリダ州立大学の学者によって発見されました。このブラックバスの一種は、真っ赤な目と口から尾びれにかけて広がるコバルトブルーの体色が特徴で、釣り人や研究者の注目を集めています。

この魚の生息域はスワニー水系およびオコロッコニー水系に限定されており、水流が速く岩盤が多い環境を好みます。一般的な体長は約21センチメートル(8.3インチ)ですが、最大で40センチメートル(16インチ)に達することもあります。

スワニー・バスの食性は主にザリガニを中心としていますが、他の無脊椎動物や小魚も捕食します。その繁殖期は2月から5月にかけてであり、水温が18〜19℃に達すると産卵が始まります。この時期には川の浅瀬や石灰岩の上で活動する姿が見られます。

この種は、ユニークな外観と生態的な適応力により、釣り愛好家の間で特別な存在として認知されています。地域の固有種として、生息地の保全が重要視されており、持続可能な釣りの実践が推奨されています。

おわりに

いかがでしたか?6種5亜種、計11種類の全てのブラックバスについて詳しく解説してきました。それぞれのブラックバスを見分ける方法として、ウロコの枚数を基にした判断方法を紹介しましたが、さらに正確な識別には、解剖による骨格や染色体の調査が必要とされています。

ブラックバスの種類を理解することは、単に識別のためだけでなく、釣りの戦略を組み立てる上でも重要な要素です。ブラックバスの種類ごとの特徴を知ることは、釣果を上げるだけでなく、釣りそのものをより深く楽しむための鍵となります。

さて、あなたが暮らす地域にはどの種類のブラックバスが生息しているのでしょうか?次回の釣行で、ぜひその種類や生態に目を向けてみてください。

私はTwitterでもバスフィッシングに関する情報を発信しています。この記事を読んで興味を持っていただけた方は、ぜひ「フォロー」や「いいね!」をしていただけると嬉しいです。皆さんからの応援が、これからの活動の大きな励みになります!

これからもバスフィッシングの魅力や役立つ情報をお届けしますので、ぜひ一緒に楽しみながら釣りの知識を深めていきましょう。

また、釣りたいバス釣り日記は、Amazonからキンドル本「アメリカンルアーの歴史と起源」を販売しています。ルアーの誕生秘話や歴史に興味がある方は一読して下さい。キンドル・アンリミテッドに契約されている方は無料で読むことができます。

「6種5亜種のブラックバスの種類」全ての種類を完全解説!の記事があなたのバスフィッシングライフのサポートになれば幸いです。

では!!よい釣りを(^O^)/

コメント

うちの地元にも遠い昔

居たのがフロリダバス。

時は昭和でしたので、

エサ釣り師がみんな釣って

持ち帰って食べてしまっていた

そんな光景が鮮明な記憶です。

なので、僕自身

唯一フロリダのみ

釣ったことが無いような

気がします😅

いつかは釣りたいなぁ

ビッグママ🙂

次男坊さんコメントありがとうございます😀

フロリダバスが居たとは凄いですね

そして食べていたんですか? 日本なのに? 次男坊さんの地元は

アメリカンな感じなんですね😄

ボクはノーザンラージマウスバスしか釣っていないと思います。

琵琶湖で釣っているバスも略ノーザンだと思います。

淀川にスモールが繁殖しているので、釣りたいと思って本流を攻めますが

今の所釣れていません中流域にはいないのかな😕

もう35年以上も前の

話になりますが、

確かにフロリダ種は居ましたね。

当時は水が凄く綺麗で、

デカいバスだけ狙って釣って

現場で直接捌いて持って帰って

いる風景を見ていました。

あと、ここだけの話

芦ノ湖や管理釣り場に

放流されている魚は

養魚場の関係から

冷水に強い個体の

スポッツなのでは

と推測されます。

スモールは、

爆発的に増えましたね~!

赤星鉄馬氏の自伝(かな?)

「ブラックバッス」の中で、

同氏は、ブロンズバッカーが

面白く食べて良しと書いてます。

食糧難を乗り越えて、純粋な

スポーツフィッシングとして

根付いた今日、形はどうあれ

赤星さんの意思が継がれている

ような気がして感慨深いです。

関西方面ですと、なかなか

お目に掛かれないのがスモール

かも知れませんが、川では

足が早い魚なので、

釣るのは地味に難しいです。

僕もまだ1匹(50弱の)を

釣ってしまったきりです。

釣ってしまったというのも、

たまたまだったので、

そんな言い回しになります(笑)