バスフィッシングを楽しまれているアングラーのみなさん、こんにちは!今回の「釣りたいバス釣り日記」では、「ブラックバスの習性と生態」について解説しますのでよろしくお願いします。

ブラックバス釣りを更に楽しむためには、その習性と生態を知ることが鍵となります。これは、釣りの技術だけでなく、魚の習性と生態を深く理解することで、釣果につなげるための重要な要素です。

日本のバスフィッシング界を長年牽引してこられた西山徹氏は、ブラックバスを釣る技術を向上させたいなら「ブラックバスをウォッチ(観察)することが最良の方法」と語っています。この言葉は、ブラックバスの習性を理解し、それを釣りの戦略に活かすことの重要性を示しています。

ブラックバスの動きや特性を理解することは、ただ単に釣りが上手くなるだけではなく、釣りの楽しさそのものを広げてくれます。

ブラックバスは肉食性の魚で、小魚や水生昆虫、カエルなどを主に捕食するフィッシュイーターです。さらに、大型の個体では水鳥の雛やネズミまでも餌にすることがあります。春に産卵し、オスは水底にベッド(産卵床)を作り、産卵後には卵や稚魚を保護するという習性があります。

この魚は湖沼やため池、河川の中~下流域に生息し、幅広い水域に見られることが特徴です。一部ではブラックバスが特定外来生物として指定されていますが、その影響については多様な観点から議論されています。実際、ゲームフィッシングの対象魚として広く知られる一方で、生態系への影響に対して誤った認識をされている部分もあります。

ブラックバスの食性や繁殖習性、またその生息地に対する知識を深めることで釣りの成功率を向上させ、より楽しいフィッシング体験を提供することができるでしょう。これらの理解が持続可能な釣りの実践や環境保護の一助になることを期待しています。

「釣りたいバス釣り日記」では、ブラックバスの種類や生態、そして季節ごと取る行動にはじまり、ブラックバスの五感である視力・聴力・嗅覚・味覚の機能にも触れています。また、ブラックバスの記憶力や学習能力についても記載しています。

では!! ブラックバスの習性と生態を理解すると釣りが楽しくなる!の始まりです(^O^)/

- ブラックバスは亜種を含めると11種類、ブラックバスの生態は?

- ブラックバスが取る季節の行動! ブラックバスのシーズナルパターンとは!

- ブラックバスの性別判断する3つのポイント!大きい個体はメスの可能性が高い!

- ブラックバスの動体視力は人間の3倍! ブラックバスの視覚について

- ブラックバスは真上は良く見えている ブラックバスの視野を知ろう!

- ブラックバスは色盲ではない! バスり目は色彩を28色も認識している!

- ブラックバスの目は星の光だけの光量でも獲物を捕食できる!

- ブラックバスの聴覚機能は2種類あり!20m先の音も聞こえている

- 「ブラックバスの味覚!」ブラックバスも人間と同じく味覚がありますよ!

- 「ブラックバスの味覚」ブラックバスはアミノ酸が大好き!

- ブラックバスの嗅覚について バスは7m60cm離れた餌の匂いが分かる

- ブラックバスの記憶力について バスは3カ月前に釣られた事は覚えてる

- 鯉やナマズは賢いがブラックバスはどう? ブラックバスの学習能力!

- 「ブラックバスの生態を学ぶならコレ!」 おすすめDVDを紹介!

- おわりに

ブラックバスは亜種を含めると11種類、ブラックバスの生態は?

ブラックバス(Black bass)は、スズキ目・サンフィッシュ科のオオクチバス属に属する淡水魚で、学術名はMicropterus salmoidesです。ブラックバスには8種類が存在し、亜種を含めると11種類に分類されます。日本では4種類が確認されていますが、その中でも大半はノーザンラージマウスバスとされています。

ノーザンラージマウスバスは、1802年にラセベーデという人物によって命名され、北米の五大湖からアメリカ南東部を原産地としています。

※追記、1802年にラセペーデ(Lacépède)が学名を付けた際の「標本の正体」が、現代のDNA解析によって、私たちが「ラージマウスバス」だと思い込んでいたものとは別種だったことが判明しました。

この種は、日本では1925年に実業家の赤星鉄馬氏によって、カリフォルニア州サンタローザから約90匹のオオクチバスが箱根の芦ノ湖に持ち帰られ放流されたのが始まりです。当時、ブラックバスはゲームフィッシングの対象魚や食用としての養殖が容易であることから、政府の許可を得て放流されました。

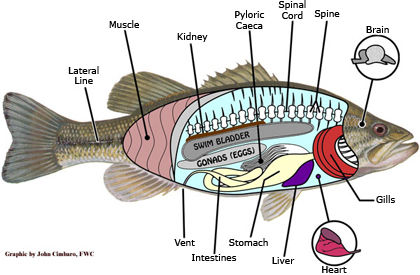

ブラックバスは主に河川や湖沼に生息し、肉食性のフィッシュイーターです。魚類や水生節足動物、昆虫、カエルなど幅広い獲物を捕食します。春から夏にかけて産卵期を迎え、オスは産卵床を作り、卵や稚魚を外敵から守るという特徴的な習性を持っています。

成長速度は個体差がありますが、1年目には5~20cm、4年目には20~41cmに達します。これまでに記録された最大サイズは全長73.5cm、重量10.1kgです。また、オスはメスに比べ成長が遅く、メスはオスの2倍の大きさに成長することもあります。

寿命については、野生のラージマウスバスは平均して15歳まで生き、最長で23歳が記録されています。一方、飼育下では平均寿命が6歳と短く、最長でも11歳とされています。さらに、ブラックバスは涼しい水温環境ではより長生きする傾向があります。

幼魚には天敵も多く、ライギョ、ドンコ、カワアナゴ、ギギ、ナマズなどの魚類や、カワウ、カワアイサなどの鳥類によって捕食されることがあります。さらに、水生昆虫のタガメやタイコウチ、同種の成魚からも襲われることがあるため、幼魚期は非常に厳しい環境下で成長します。

【追記】ブラックバスの分類は最新研究で見直されています!

従来はブラックバスは11種類とされていましたが、 近年のゲノム研究により分類が再定義されています。 最新の19種類の分類され、ノーザンラージとフロリダの学術名が入れ替わっていた事も判明しました。ついては、こちらの記事で詳しく解説しています。

ブラックバスが取る季節の行動! ブラックバスのシーズナルパターンとは!

ブラックバスは、季節の水温変化や太陽光の量によって行動が変化すると言われています。この行動パターンを「シーズナルパターン」と呼びます。人間の場合は春夏秋冬の4つの季節に分けて考えますが、ブラックバスの行動は6つの季節に分類され、より深い理解が得られる仕組みとなっています。

季節の変化に伴い、ブラックバスは移動行動を示すことがあります。この移動行動は「マイグレーション」と呼ばれ、特にラージマウスバスの移動を記録した初期の研究は1913年に実施され、20世紀には移動の理由が解明されるなど、進展がありました。

バスの種類によって移動距離は異なります。スポッテッドバスは移動距離が最も短く、ラージマウスバスは最も移動し、スモールマウスバスはその中間程度の移動を行うとされています。

ブラックバスのシーズナルパターン 冬 winter

冬のブラックバスは、水温が7℃を下回ると新陳代謝が低下し、捕食の頻度が減るため、釣りが難しい季節と言えます。この時期、ブラックバスは水温が安定する深場へ移動し、そこに集まる傾向があります。そのため、一度釣り上げることができれば、連続して捕まえる可能性が高く、場所を記憶しておけば翌冬にも役立つポイントとなります。

さらに、ブラックバスは水温が3℃以下では生存できないため、温かい水域を求めて移動します。どれほど深く潜ったとしても、水の比重の関係で水温が4℃以上に保たれるため、この温度差がバスにとって生死を分ける重要な要素となります。

実際、水温1℃の違いはバスにとっては人間が5℃の差を感じるのと同じくらいの影響力があると言われています。このことからも、水温の微妙な変化がブラックバスの生活にどれほど重要かが分かります。

ブラックバスは水温3℃以下の水温では生きていけない

ブラックバスのシーズナルパターン 春

春のブラックバスのシーズナルパターンは産卵を意識している季節なので、成魚は3段階に分けて進むとされています。

春 プリスポーニング

表水温が年間最低水温から約7℃ほど上昇すると、ブラックバスは産卵行動を開始します。この行動は「プリスポーニング」、「スポーニング」、「アフタースポーニング」という3つの段階で進みます。

プリスポーニング期のブラックバスは産卵前の準備を整える時期で、浅瀬(シャロー)へのアクセスが容易な地形変化点、例えばカケアガリやチャネルで待機しています。この時期が近づくと、オスが産卵床(ベッド)を作るために浅瀬へと移動します。この産卵床は、卵を保護するための拠点となる重要な場所です。

プリスポーニングの開始は表水温が年間最低水温から7℃ほど上昇

スポーニング

ブラックバスのプリスポーニングからさらに水温が3℃ほど上昇すると、メスバスはコンタクトポイントを離れ、産卵のために浅瀬へ移動します。この時期は、一年で最もブラックバスが岸に寄る季節とされています。

産卵は新月や満月の大潮の直前から数日間にわたって行われることが多いとされています。太陽の日照時間が産卵を促進するなど、様々な要因が関わっているという研究結果もあります。

特にこの時期、大型のメスバスは岸付近で見える位置にいることが多く、サイトフィッシングで釣る方法が効果的です。しかし、釣ったオスバスをその場で素早く逃がせば、ベッドに戻り卵を守る習性があります。一方で、プレッシャーを過剰に与えるとベッドを放棄してしまう可能性もあるため、アングラーの道徳心が試される場面でもあります。

また、日本では自然孵化のみがブラックバスの増加を支えているという現状を考慮し、環境への配慮を心がけることが重要です。

アフタースポーニング

ブラックバスの産卵行動は、水温が約20℃に達するまで続き、産卵を終えた個体が次第に見られるようになります。メスは産卵直後、産卵床の付近で数日間とどまり、その後深場へと移動します。この移動の過程では、コンタクトポイントと同じ程度の水深に一時的に停止し、体力の回復を図るという重要な行動が見られます。

一方、オスは産卵床に残り、卵を外敵から守り続けます。卵が孵化し稚魚が誕生した後も、稚魚を守る役割を担い、その後元の生活へと戻ります。この時期、オスは「産卵モード」と呼ばれるホルモンバランスの影響を受け、捕食活動を行わず、専ら子育てに専念する姿が観察されます。

バスの産卵は20℃前後まで続くと覚えておこう

ブラックバスのシーズナルパターン 夏 summer

夏の前半は、産卵を終えたバスが体力を回復するために捕食活動を活発化させる時期です。水温が適温に達し、水草などの隠れ家となる障害物も増えるため、バスにとっても過ごしやすい季節であり、バス釣りをする人にとっては非常にワクワクするシーズンとなります。

夏が進むにつれて水温が27℃を超えると、ブラックバスは2つの行動パターンをとります。一つは深場へ移動するタイプ、もう一つは浅瀬の日陰や流れのある場所に留まるタイプです。これらの行動はいずれも涼しい水温と餌となる魚を求めるためのものです。

夏のブラックバスのタイプは2種類に分かれる

ブラックバスのシーズナルパターン 秋 Fall

水温が低下し20℃前後まで下がると深場に居たバスたちも浅瀬に上がって捕食するようになります。この時期は餌となるベイトフィッシュの群れに付く事が多いので、今朝良かったポイントも翌日には バスの姿が見えないという事もありますが、ハマれば数釣が楽しめる季節です。

また、この時期、雨が降る事でバスがクリークやシャローに移動する要因になるので雨や台風の通過は活性が上がりやすいと言われています。逆に台風の通過後は水が濁る事で釣りづらくなります。

秋が深まり水温が下がり始めると少しづつバスを釣るのが難しくなってくる季節でもあります。あと、この時期よく言われるのが「フォールターンオーバー現象」です。

寒冷前線の通過で湖の水がかき回される現象をフォールターンオーバー現象といいます。詳しくは別の記事で触れる事にします。

秋のバス釣りはベイトフィッシュを探すことが重要

※ブラックバスのシーズナルパターンに関する詳細な記事を以下⇩にご用意しています。合わせてお読みいただければ、理解が一層深まるでしょう。

ブラックバスの性別判断する3つのポイント!大きい個体はメスの可能性が高い!

ブラックバスの雄雌の判断をするのにスポーニングの時期だと判断しやすいです。ベッドを守っている個体はオスです。ペアリングしている時の大型のバスはメスだと理解できますが、具体的にはどれ位の大きさのバスを指すのかと言うと8ポンド以上の大きなバスはメスの可能性が高いです。

①8ポンド以上大きなバスはメスの可能性が高い

②産卵中や直後のバスの肛門開口部から出る物質で判断する

➂肛門開口部の形が円形ならオスである可能性が高い

また、産卵中や産卵直後のバスのお腹を優しく絞ることで肛門の開口部から白い物質が出れば、それは精子や白子なのでオスと判断できます。

見た目で判断する場合は通常、オスの肛門開口部はメスの肛門開口部よりも円形だそうです。メスは楕円形なのでオスである可能性が高いです。しかし見極めは難しく学者でも見誤るそうです。

ブラックバスの動体視力は人間の3倍! ブラックバスの視覚について

バスの動体視力は人間の3倍あるので情報量も3倍得る事ができ動く物をよく見えています。例えてばスピナーベイトをリトリーブしている時に人間には赤いビーズが見え続けますが、ブラックバスにはブレードが赤いビーズを隠すのも全て見えいます。

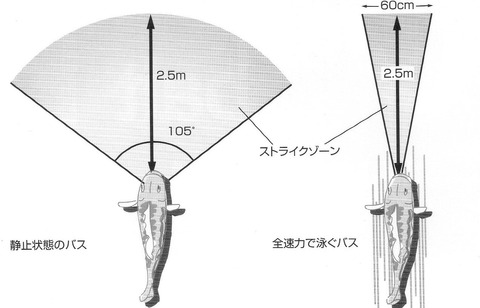

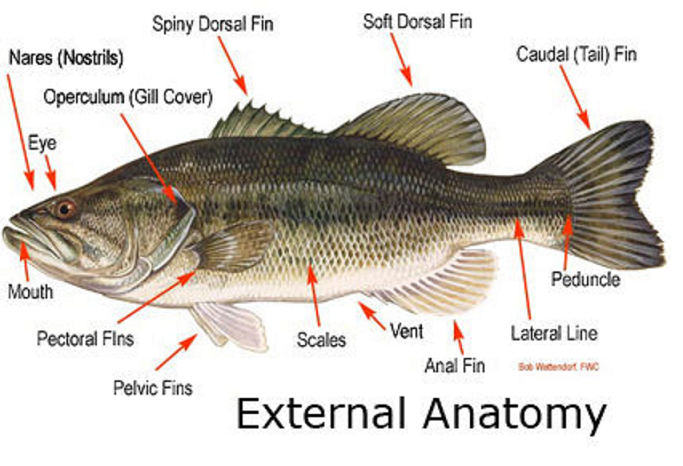

ブラックバスの視野は静止状態で105度でストライクゾーンが2.5mあり、全速力で泳ぐことで視野が狭まり、60cmになります。

バスは目を支点にして30°、視野の10%開いた一方から他方へ移動する物にすごく興味を示します。ブラックバスも人間と同じで早く移動することで視野が狭まってしまいます。

例えば餌を追いかけるブラックバスに目掛けてルアーを投げ入れても視野が狭いためルアーの存在に 気付かないことがあります。

ブラックバスの視野は片目で約210°あり周りのものは全て見えているようですが、遠近感のない 状態で人で言うなら片目を瞑って端の物を見ているような見え方です。

ブラックバスが立体的に物が見れるのは鼻先から12cm~25cmでモノの焦点が合うので本当に興味を 持って何かを見るときは水面に浮いているモノなら頭を斜め上に上げてモノを見ようとします。

逆に底のモノを見る時は頭を下げて焦点を合わせようと体を傾けるのでバスがルアーに興味を示しているのか、どうかはルアーに対してバスが取る姿勢から判断ができます。

バスは視野は広いですが視力は人間よりも劣り、視力は人間でいう0.1程度と考えられてます。 バスは大きくなるにつれ視力も上がるそうで、デカイ個体が釣りづらいくなるのはその為です。

ブラックバスは真上は良く見えている ブラックバスの視野を知ろう!

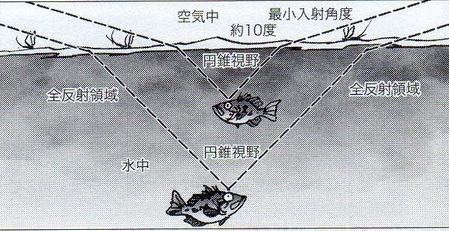

ブラックバスは、後方の一部を除き約300°の広い視野を持ち、頭上も明確に視認可能です。ただし、水中では光の屈折が生じるため、直立した棒が曲がって見えることがあります。これは水が自然のレンズとして機能し、光が屈折することで起こります。ブラックバスはこの屈折光を通じた「フィッシュウインドー」と呼ばれる円錐形の視野を通して外界を観察します。

フィッシュウインドーは円錐視野とも呼ばれ、臨界角が97°を超えると、水面は鏡のように周囲を映し出し、深い水域では水底が映る特性があります。この独自の視覚構造により、バスは水中と外界の両方を認識しながら生息環境を把握しています。

興味深いのは、釣り人がブラックバスの視野にどのように映るかという点です。例えば、バスが水面下10cmにいる場合、釣り人は14m離れていても19m離れていても、バスからは人影が潰れた映像として認識されます。この特性を理解することで、釣り人は効果的なアプローチを行うための戦略を立てることができます。

※ブラックバスの視覚についてさらに知りたい方は、以下のリンク⇩も合わせてご覧ください。理解がより深まるでしょう!

ブラックバスの目の構造は人間と同じ細胞を持っている!

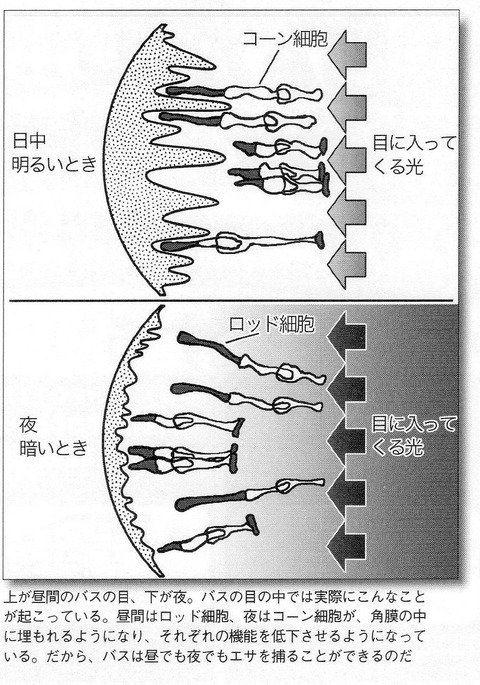

ブラックバスの目は、人間と同様に、ロッド細胞とコーン細胞の2種類の受容体を備えています。これらの細胞は、それぞれ光の強さと色を感知するセンサーとして機能しており、ブラックバスが水中で効率的に視覚情報を活用するために不可欠な役割を果たしています。

興味深いのは、この細胞の働きが昼夜で異なる点です。昼間はロッド細胞が主に機能しており、夜間になるとコーン細胞が角膜内に沈み、その機能が低下します。この仕組みにより、ブラックバスは光量の少ない夜間でも視覚を利用して餌を捕食することが可能です。この適応は、彼らが昼夜を問わず活発に活動できる要因の一つと考えられています。

ブラックバスは色盲ではない! バスり目は色彩を28色も認識している!

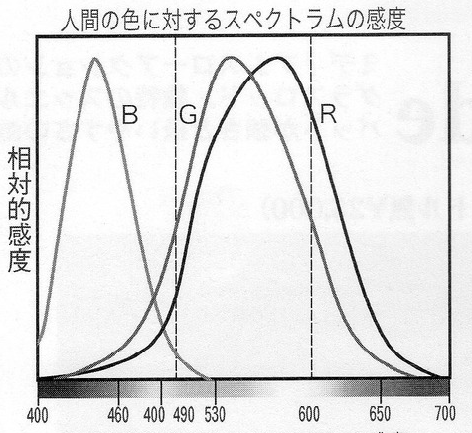

ブラックバスが色を識別できることは、科学的研究によって明らかになっています。例えば、ある研究では、ブラックバスは赤と緑の色を区別できることが示されています。これは、彼らの視覚システムが緑に敏感な錐体細胞と赤に反応する錐体細胞を持っているためです。人間と同様に、ブラックバスも色の世界を経験していると言えるでしょう。

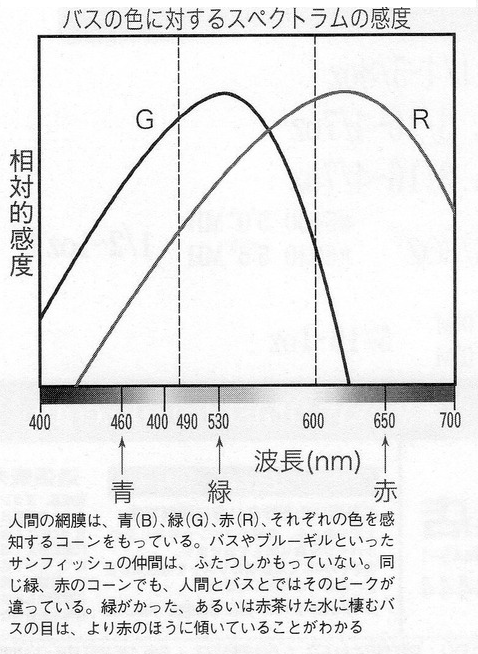

人間の角膜は上の図のように青(B)緑(G)赤(R)、それぞれの色を感知する3つのコーンを持っています。バスやブルーギルなどのサンフィッシュ科の仲間は下の図が示す通り、コーンは2つしか持っていません。

なので、ブラックバスやブルーギルのサンフィッシュ科の魚は緑、赤の2色が感知する事ができますが、人間とバスとではピークに違いがあり、緑がかった、赤茶けた水域に棲むバスの方は、より赤の方に傾いているのが分かります。

※ブラックバスの研究で有名なDr ローレン・ヒル氏の研究によるとブラックバスは赤からスミレまで28色の色を認識できることが分かっています。

ブラックバスの目は星の光だけの光量でも獲物を捕食できる!

日中はコーン細胞を主に使って物を見ているが日が陰り光量が落ちてくるとロッド細胞を使ってモノを見るようになります。

ブラックバスは夜もモノが良く見えているようで月明かりのある状況なら95%~100%の確率で捕食することが可能なようで星あかりでも50%の確率で捕食できます。ブラックバスは人間が感じる1/100の明るさがあるだけで獲物の動きを感知する事ができます。

夜釣りにルアーを選ぶ時にはブラックバス方からコントラストが抜けてはっきり見える黒色が効果的ですが、ライトなどが灯されている場所では色の識別はできると考えて置いたほうが釣果に結びつくとも考えられます。

ブラックバスの聴覚機能は2種類あり!20m先の音も聞こえている

水の比重は水温が4度で1となり空気の比重と比べると約7500倍と非常に大きいです。音の伝わるスピードは空気中では1秒間に約340m、水中では1秒間に1400m以上にもなります。

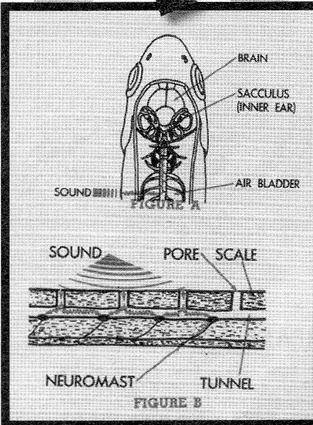

ブラックバスは音を感じる聴覚器官が2種類あり、一つは高周波域を聞く聴覚器官で30~1500Hz くらいの音を聞きもう一つが側線で4~200Hzの低周波域の音を感じています。

側線の数は生まれた時から変わりませんが成長すると間かくが広がるので、音を対して敏感で正確に 捉えることが出来るため大型のブラックバスを釣るのが難しいと言われています。ブラックバスはルアーがどれ位の距離近づいたらルアー存在に気がつくのでしょうか?

ブラックバスはおよそ20mぐらい離れた位置からでもルアーの出す音が聞こえており、興味のある 音には、5mぐらい近づくと反応し3mを切る距離まで近づくと正確な位置を把握できます。

ボーマー社にはルアーのスイムテスト用のプールがあり、ルアーの発する音も聞けるような設備に なっており、ラトルの音色も聞けるのですが、サイレントタイプのルアーもスプリットリングとフックが接触することで起こる音が思っているほどよく聞こえます。

「ブラックバスの味覚!」ブラックバスも人間と同じく味覚がありますよ!

バスと人間は食べ物の味わい方が必ずしも同じではありませんが、多くの化学物質を味わい、匂いを嗅ぐ能力は人間と同様に持っています。バスの感覚システムは通常、情報フィルターの2段階で機能し、味と匂いに関しては、最初のフィルターが水溶性分子に反応する化学受容器細胞を含んでいます。

2番目のフィルターは脳内にあり、バスが匂いや味を感じる事ができる全ての物質のうち、脳によって 魅力的であると解釈されるのはごく一部のモノです。

リバーサイド社のフィールドテストにバスプロのハロルド・アレンが味の付いた、ワームをどれぐらいの時間くわえ続けているか観察すると1分間もワームを口に咥えたままのバスもいました。この研究で分かるように味覚はバスを手にする為には重要な部分であることが解ります。

※ブラックバスの味覚についてさらに詳しい記事を用意していますので、下記の記事を合わせて読んで頂く事で理解が深まります。

「ブラックバスの味覚」ブラックバスはアミノ酸が大好き!

タンパク質は20種類のアミノ酸で構成され、生物にとって欠かせない重要な栄養素です。ブラックバスにとっても同様に、タンパク質は成長や活動のために必要不可欠なエネルギー源となっています。

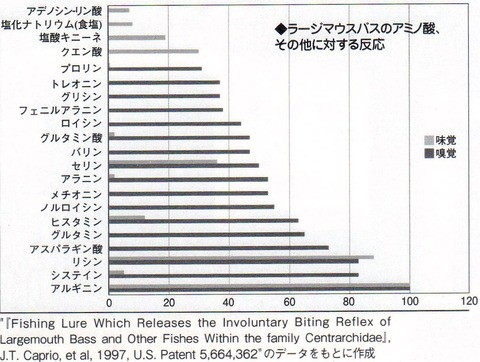

アミノ酸はブラックバスの味覚や嗅覚において非常に重要な役割を果たします。嗅覚において特に反応が良いとされるのは、アルギニン、システイン、リシンといったアミノ酸です。グラフに示される通り、嗅覚はすべてのアミノ酸に対して感知能力を持ち、その中でも特定のアミノ酸が際立った効果を示します。

特にアルギニンやリシンは嗅覚と味覚の両方で高い反応を示し、ブラックバスがこれらに敏感であることがわかります。一方で、システインは嗅覚には反応しますが、味覚にはほとんど反応を示しません。

興味深いことに、アルギニンやリシンは魚類に多く含まれるアミノ酸です。ブラックバスがこれらに好反応を示すのは、彼らの食性に根ざした自然な特性と言えるでしょう。

ブラックバスの嗅覚について バスは7m60cm離れた餌の匂いが分かる

雨や風などの気象の変化で水が濁ることで相対的濁度が急激に上がった場合や生殖行動ではブラックバスにとって嗅覚は大事な器官となります。

ブラックバスの鼻は人間の鼻とは違い4つの穴から臭いを嗅ぎます。ブラックバスは魚類の中では バスは臭いには鈍感な部類ですが、猟犬以上の嗅覚を持つ凄い嗅覚です。

具体的にはバスは7m60cmほど離れている餌の臭いを嗅ぎ分けることが出来き嗅覚は人間の1000倍はあります。ブラックバスは大きいバスの方が小さい個体に比べて臭いを感じる細胞が多くなり臭いを敏感に嗅ぎ 取っています。優れた嗅覚を持つ魚ですが、捕食に対して嗅覚よりも視覚情報を優先します。

しかし、バークレイ社の研究ではアトラクタント(集魚剤)をワームに施した場合にはストライクの 回数が約2倍に増え食わえている時間も2倍以上に長くなる結果が出ています。

※更にブラックバスの嗅覚に関する事が知りたい方は更に掘り下げた内容になっていますので、下記リンクもあわせて読んでみて下さい!

ブラックバスの記憶力について バスは3カ月前に釣られた事は覚えてる

ブラックバスは釣られた後、どれぐらいの期間に渡って釣られた記憶が残っているのか? また、釣られた後、ブラックバスはルアーを学習するのだろうか? この章ではブラックバスの記憶力と学習力を考えて見たいと思います。

記憶力に関してバークレイの実験でブラックバスの記憶できる持続期間を調べたところ、3ヶ月間は釣られた記憶が残っている事が分かりました。

魚の記憶の持続期間は人間と比べると短く例えば、秋に生命に危機的な経験をしたとしても、個体差はあれ、1年も経てばその事を忘れてしまっているようです。

しかし、こんなデータもあります。イリノイ州の湖で行われた実験でブラックバスが再捕獲される確率を調査したところ、平均ブラックバスは、1年間のうち2回釣られているという結果が出ました。また、中には1シーズンで6回も釣られていた個体もいます。

※ブラックバスの記憶力についてさらに知りたい方は、以下のリンク⇩も合わせてご覧ください。

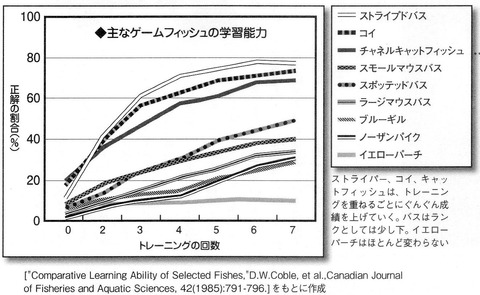

鯉やナマズは賢いがブラックバスはどう? ブラックバスの学習能力!

このグラフは魚に電気ショックを与え電気ショックを避ける事を学習させる実験から出た結果です。 グラフを見るとストライプドバスと比べるとラージマウスバス、スモールマウスバス共に学習能力が低い事がグラフの数字を見ると分かります。

バスのエサに対しての選択行動はあるエサになり得るベイトが大量発生したとして、ブラックバスは 同じ種のベイトばかり捕食するとイメージの確立が起こり近い体形のベイトであっても種類が違えば、捕食はせず、確立されたベイトがいなくなるまで捕食してしまいます。

何故このような行動を取るのかそれは、原始的な本能による行動なので遺伝子レベルで制御している行動からは抜け出せなくなり形や色が違うと口を使ってくれない現象が出てくる事を覚えて下さい。

「ブラックバスの生態を学ぶならコレ!」 おすすめDVDを紹介!

ブラックバスの生態を学ぶならこの「THE ANSWER -Game 1:バスの生態学」がおすすめです。ボク自身もブラックバスが釣れなかった時や釣りをしていて疑問に感じた時に見返して疑問を解消する事もあるクオリティーの高いDVDコンテンツです。

ヒロ内藤さんの解説がとても解りやすいのはもちろんの事、バスの生態を知ることでさらにバス釣りを楽しいモノにしてくれる作品です。

現在、Amazonのプライム会員の方はプライムビデオでTHE ANSWERの全てのコンテンを見る事ができますので、DVDを購入するよりお得に視聴する事ができます。

まだ、「Amazonプライム会員」に登録されていない方は下記リンクから登録する事が出来ますので興味のある方はこちらへどうぞ。

おわりに

バスプロ界のレジェンドと言われるリッククラン氏はバスプロになる前の職業はコンピューターの プログラマーでした。

彼はその経験を活かしてトーナメントの釣り場の様々な情報をコンピューターに入力しては、解析させてバスの行動を理解しようとしていたのです。

トーナメント期間中の水温と優勝パターンが湖のどこのエリアから生まれるのかを調べたそうです。この話はヒロ内藤さんの著書に書かれていた内容でバスを理解する事の大切さとして書かれています。更にご自身の言葉としてこうも書かれています。

「大事なことはルアー側から考えるのではなく、常に魚側から考える様にすることだ」

ボクがバス釣りを飽きずに楽しめているのはこの言葉があったからかもしれません。ブラックバスが理解出来ないからこそ、理解しようとバスを追いかけ続けられるのかもしれません。

ボクはX(旧Twitter)でもバスフィッシングの情報を発信しています。記事を読んで興味を持ってもらえたら「X(旧Twitter)のフォローやいいね!」を頂けると今後の活動の励みになります。

また、釣りたいバス釣り日記は、Amazonのキンドル本「アメリカンルアーの歴史と起源」を販売しています。ルアーの誕生秘話や歴史に興味がある方は一読して下さい。キンドル・アンリミテッドに契約されている方は無料で読むことができます。

ブラックバスの習性と生態を理解すると釣りが楽しくなる!は如何だったでしょうか?この記事があなたのバスフィッシングライフのサポートになれば幸いです。

では!!よい釣りを(^O^)/

コメント

最後の纏めにグッと来ました☺️

次男坊さん ありがとうございます😀

しかし、本当に中学生頃に毎日通っていた小さなタックルショップで内藤さんの

著書に出会うことが出来たことで楽しくバス釣りを続けることが出来ています。

次男坊さんも含め、ボクと同じ思いの人は沢山いると思いますよ😆