バスフィッシングを愛しているアングラーのみなさん、こんにちは!今回の釣りたいバス釣り日記は、エルウッド バック ペリー氏が唱えたストラクチャーフィッシング理論から「ストラクチャーとカバーの違いとは?」について、情報を共有したいと思います。

エルウッド バック ペリー氏は、バス釣り界のアインシュタインと呼ばれた人物です。バック・ペリーが、1950年代に作りあげた「ストラクチャーフィッシング理論」とは、ボトムの起伏の変化に対して、ブラックバスが移動のルート決めルート上にある障害物に止まる習性を理解し利用して釣る考え方です。障害物を釣ることでは無く、水底の起伏の変化を読んでいくのが基本になります。

では、ここで質問です!

〇ウィード等の水生植物はストラクチャーですか? それともカバーですか?

〇大きなな岩はストラクチャーですか? それともカバーですか?

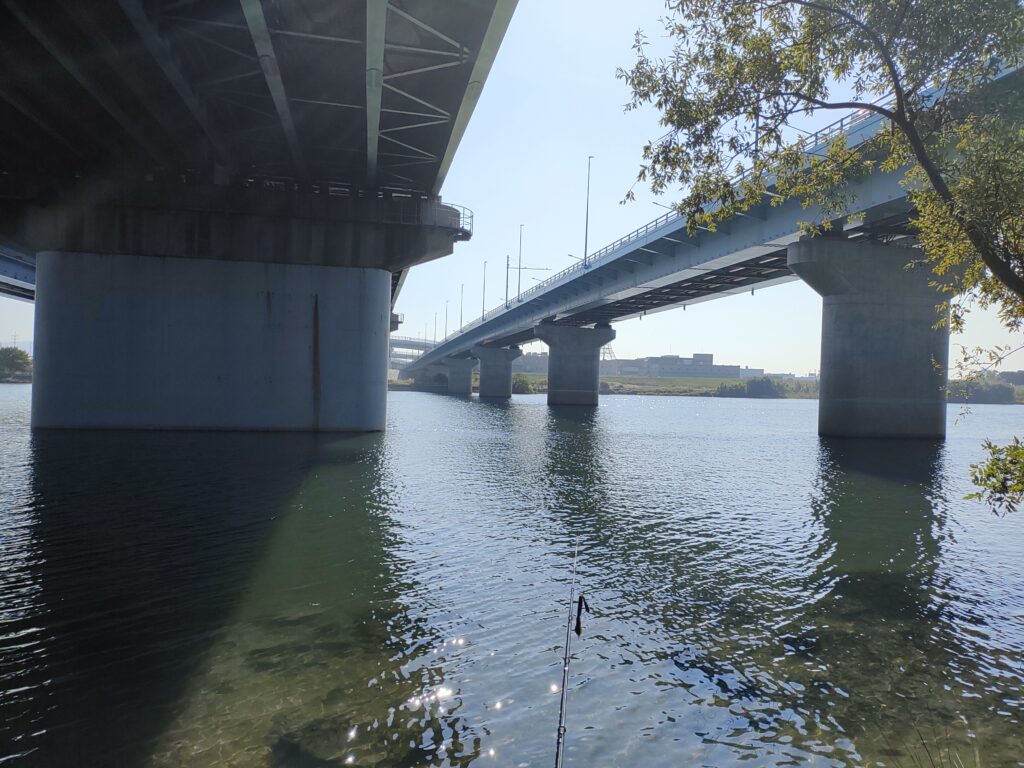

〇大きな橋脚はストラクチャーですか? それともカバーですか?

答えは、すべてカバーです。

ストラクチャーとカバーの違いを間違って理解されている人も多く、障害物という一つのカテゴリーに集約して理解しがちです。なぜ? ストラクチャーとカバーの違いを知らなくてはいけないのでしょうか?

何故ならば! バスの居場所を探すスキルが身に付き、再現性のある釣りができ、ブラックバスを狙って釣る事ができるからです。

では!!「バス釣り基本知識」ストラクチャーとカバーの違いとは?の始まりです(^O^)/

「バス釣り基本知識」 ストラクチャーとカバーの違いを知る

1940年代のアメリカは、電力確保の為各地にダムを建設します。ダム建設でフィールドが増えバスフィッシングも盛んになりました。当時のバスフィッシングは、湖岸線のシャローカバーを釣るのが主体になっていた時代で、ディープの釣りはまだ開拓されていませんでした。

一部のアングラーは、アンカーロープで水深を測ったりはしていたものの、魚探のない時代でもあり、ディープの釣りは、まだ未知の世界でした。そんな時代に、バック・ペリーは好奇心を持って独自に研究を始めて「ストラクチャーフィッシング理論」を構築します。では、ストラクチャーとカバーの違いをみて行きましょう。

ストラクチャーとは

ストラクチャーとは、水深の変化と地質の変化を指します。湖や河川の地形には傾斜があり岸と沖では水深の変化が生まれます。

また、砂利の底と泥の底の様に地質に変化がある事も含めてストラクチャーと解釈します。

・地形による水深の変化

・地質の変化

ストラクチャーは、地震で湖の底に亀裂が入ったり水中で噴火が起こり島が隆起してできた地形変化をストラクチャーと定義します。

カバーとは

カバーとは、障害物を指す言葉で水生植物のような柔らかい障害物を(ソフトカバー)、橋脚や杭などの硬い素材で出来た障害物を(ハードカバー)と2種類に分類します。

・障害物を指す言葉

カバーの定義は、大きな岩が山から湖へ落ちた障害物であったり、船が沈没して放置されたりたモノであったり、湖に架けた大きな橋脚であったり、水面を覆う水生植物や水中で成長した水生植物などもカバーと定義します。

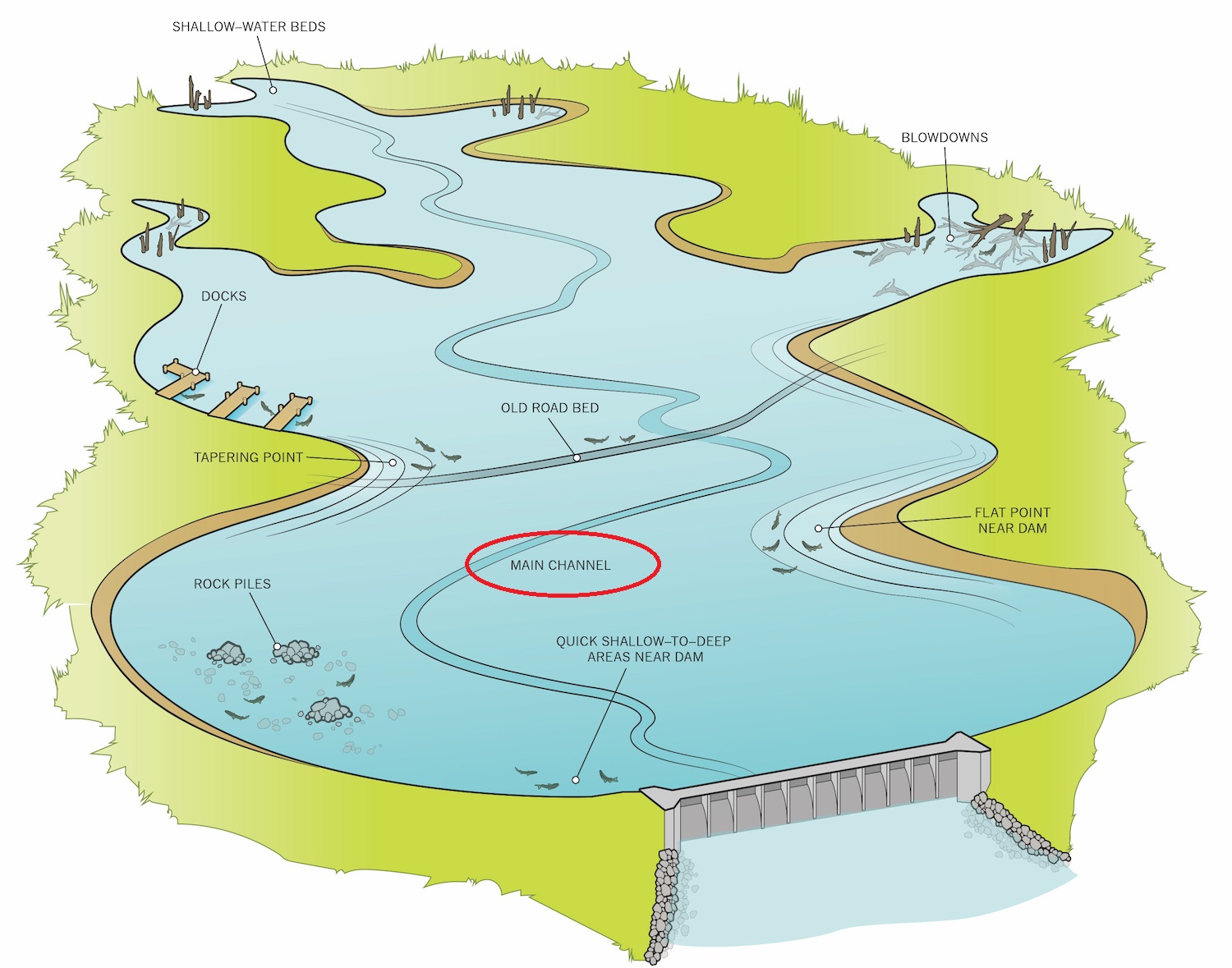

「ストラクチャーの種類!」具体的なストラクチャーの種類を学んでみよう!

ストラクチャー(地形変化)には、4つの種類があります。ここでは、ストラクチャーの種類を理解していきたいと思います。

➀ ドロップオフ ブレイク (湖底の傾斜)

② ハンプ (水中島 馬の背)

➂ チャネル (浚渫や昔の川の跡)

④ シャローフラット

ドロップオフやブレイクとは、湖底の傾斜のことを指す言葉です。日本語でカケアガリや落ち込みと言う 言葉で表現します。湖底の傾斜が急に落ち込んでいたりする地形の変化をブラックバスは居場所として好みます。

ハンプは、湖底が隆起している地形変化をハンプと呼びます。岬の馬の背や水中に隠れている水中島など湖底が盛り上がって形成している地形変化をハンプと呼びます。

チャネルとは、溝を意味する言葉です。湖に川の流れが入ったり出たりする場所は湖底に溝が形成している事が多くチャネルとかリバーチャネルと呼びます。人工的に湖底を採掘して出来た溝のことを浚渫(しゅんせつ)といいますが、同じ湖底の地形変化なので、これもチャネルと呼びます。

フラットとは、ある程度深度の変化のない広い空間がある台地をフラットといいます。水深の浅い場所にあるフラットな空間をシャローフラット、深い場所にあるフラットな空間をディープフラットという言葉を使います。

「ソフトカバーとハードカバー」具体的なカバーの種類を学んでみよう!

カバーには、ソフトカバーとハードカバーに分類する事ができます。ここでは、カバーについて詳しく見ていきたいと思います。

ソフトカバーには、水面に浮かぶ葉、水中に沈むウィード等の水生植物があります。ソフトカバーは柔らかい素材でできているカバーのことを指します。

・アシ(葦)

・リリーパッド

・カナダ藻やキンギョ藻

ハードカバーは、水中に沈んだ石や岩、水面から突き出た橋脚や杭など、硬い素材でできたカバーをハードカバーと称します。

・ゴロタ石 テトラ

・橋脚 桟橋

・倒木 杭

ストラクチャーとカバーの違いを理解するとバス釣りがより深くなる

プロの釣り人でもストラクチャーとカバーを混同している人をたびたび映像や雑誌で見ることがありますが、障害物や地形の変化は変化なのだから区別なんかしなくても問題ないと言う意見もあります。

では、何故?ストラクチャーとカバーを先人たちは区別したのでしょうか? そこにはストラクチャーと カバーの違いを理解することで、バス釣りの考えを整理しやすくし、釣れた時、このポイントで釣れた理由を解析する事が出来るようになります。

逆も然りでゴージャスなカバーがあるのに何故、釣れないのかよく観察すると水中の地形変化が乏しい 条件であったり、地質がバスを引き付ける要因になっていないのかもと分析できます。

ブラックバスを釣れたから、狙って釣ったという一段階、上の釣りを楽しむ為にストラクチャーと カバーの違いを理解をすることは重要になってきます。

注意! マンメイドストラクチャーを間違って理解してませんか?

コンクリートで出来た橋脚や人によって設置された人工的な障害物などを指してマンメイドストラクチャーという言葉を使う人もいますがこれは誤りです。

マンメイドストラクチャー(Manmade structure)は日本語に訳すと人工構造物と訳します。ストラクチャーと言う言葉が入るので間違いやすいですが、カバーに含まれます。

ストラクチャーとは地形変化なので、正確には橋脚などの人工構造物はストラクチャーではなくハードカバーに分類されます。

マンメイドストラクチャーは解釈がややこしくなるだけなので、ストラクチャーとカバーの2種類で 分類し考えを整理した方がシンプルで理解しやすいです。

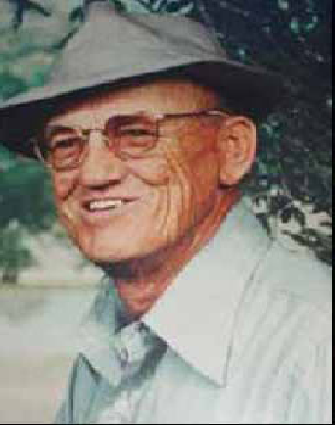

ストラクチャーフィッシングを確立したバックペリーさんって知ってます?

1915年7月10日、エルウッド バック ペリーはアメリカ南東部のノースキャロライナ州のヒッコリー市に誕生しました。

バック・ペリーは、釣り場の水中を見ていると、魚が見える時と見えない時があったりするのに疑問を持っていたようで、そんな魚たちは湖の深場にいるのではないかと考え始めます。

バック・ペリーは自身で研究を始めた結果、いわゆる “釣りの専門家 “たちの意見を聞いていて、ひとつとして同じものはなかったと説明します。魚の習性については、実にさまざまな考え方が飛び交っており、そのどれもが科学的な精査に耐えるものではなかったとされています。

バックペリーの考えでは、ブラックバスは通常は深場にいて、捕食の為にシャローにマイグレーション(移動)を すると考えていました。

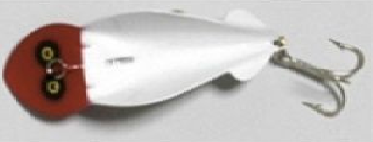

1946年この考えを元に一日の大半をディープで過ごすバスを釣るために開発し、特許を取ったスプーンプラグを販売しました。

※バックペリーによるスプーンプラグの説明ではこう書かれています。

スプーンプラグはトローリングやサーチする速度に関係なく、正確な深さでアクションします。使用するスプーンプラグのサイズを選択することで、釣り人は完全に魚いるゾーンにルアーを維持し、プレゼンテーションの深さを制御することができます。

バックペリー氏について詳しく知りたい方は、下記のリンクから学ぶ事が出来ます。ストラクチャーフィッシングの父と呼ばれバス釣り界のアインシュタインと称えられたバックペリー氏の生涯を学んでみて下さい。

ストラクチャーフィッシングの進め方とシーズナルパターンとの関係

ストラクチャーとカバーが理解できたらシーズナルパターンと組み合わせる事でブラックバスがこの時期にどこに居るか絞り込む事ができます。

ブラックバスを探すためには家での作業と釣り場での作業があり、釣りに行く前の準備が必要になります。家での作業のプロセスは以下の通りです。

・等深線の入った地図を用意する

・インターネット、雑誌からその釣り場の過去のパターンやテクニックを調べる

・地図から狙うスポットを絞っていき1キャストになるまで絞り込む

・シーズナルパターンとすり合わせ、狙うスポットを地図にマーキング

先ずは狙うべきポイントを明確にする為に地図を用意します。そして釣り場の様々な情報をインターネットや雑誌から集めます。釣り場情報のリサーチを続けると同じエリアが登場する事があり、そのような場所は一つの重要な場所と考えて更に調べ上げていきす。

四季の移り変わりによって、バスの付き場も違いますからシーズナルパターンからバスの居場所を調べて条件にあうストラクチャーを地図上から探し出してマーキングしていきます。

基本的にバスはシャローとディープを行ったり来たりしています。春、秋はシャローに居ます。夏や冬の季節は深場のディープにバスが集まります。

春に釣りをする場合はスポーニングを意識したバスをターゲットにシャローの釣りを展開するので地図の中からバスがディープからスポーニングエリアに入るルートを見つけていきます。

夏はその逆でスポーニングエリアから適水温を求めてディープへ移動しますが一気に移動はしないのでシャローからディープのルートを地図上で探し出します。

具体的なシーズナルパターンの記事はコチラに掲載しています。四季による水温変化によるバスの付き場や行動それに伴った釣り方を紹介しています。

バスを探す為の釣り場での作業

では、バスを探す為の釣り場で何をすれば良いのか見て行きましょう。マッピングできた地図を持って、実際の釣り場に出て目的の場所へ向かいます。

・ 実際の釣り場に出て目的の場所へ向かう

・ 地図と実際のストラクチャーやカバーを確認

・ 変化を見つけたらマーカーブイを使い細かくサーチ

・ 釣りをして絞り込んだエリアにバスが居るのか答え合わせ

目的のスポットに着くとまずは魚探を掛けて地図と実際のストラクチャーの変化とカバーの有無、そしてベイトフィッシュの存在や周辺の状況をサーチします。

何か変化を見つけた時にはマーカーブイを投げ入れてエリアをさらに細かくサーチしてから釣りを始めます。このようなプロセスを踏む事で湖の全体図から地図でマークした小さなエリアへ選択肢が絞り込めて釣りが開始できます。

実際に釣りをして絞り込んだエリアにバスが居るのかを答え合わせし釣れればストラクチャーとカバーの関係が合っている事になりますし釣れなければストラクチャーとカバーの関係を見て切り捨てる情報を得る事ができます。

釣り場に着くと天候や水の変化が起こりますが、この時に家で調べて置いた情報が役立ちます。

ストラクチャーとカバーの違いとは? まとめ

ストラクチャーとカバーの違いが理解できましたか?もう一度説明しますと、ストラクチャーは…、カバーは…という風に区別されます。

・ストラクチャー=地形変化や地質変化

・カバー= 障害物

ストラクチャーとは、水深に変化をもたらす地形のことを指します。カバーには、水生植物によって形成されるソフトカバーと、硬い物質によって形成されるハードカバーの2種類があります。

ストラクチャーとカバーを正しく理解することは、バスを見つけるために重要です。まずはストラクチャーを探し、そこにカバーがあればバスを引き寄せる要因となります。これらのポイントを見つけることが、バスの居場所を特定する鍵となるでしょう。もちろん、これをシーズナルパターンと組み合わせて考えることが基本です。

おわりに

「バス釣りの基本知識」ストラクチャーとカバーの違いについて最後までお読みいただき、ありがとうございます。

ボクはX(旧Twitter)でもバスフィッシングの情報を発信しています。記事を読んで興味を持ってもらえたら「X(旧Twitter)のフォローやいいね!」を頂けると今後の活動の励みになります。また、記事の感想などがあれば、お問い合わせフォームからコメントして下さい。

また、Amazonからキンドル本「アメリカンルアーの歴史と起源」を販売しています。ルアーの誕生秘話や歴史に興味がある方は一読して下さい。キンドル・アンリミテッドに契約されている方は0円で読むことができます。

「バス釣り基本知識」ストラクチャーとカバーの違いとは?の記事があなたのバスフィッシングライフのサポートになれば幸いです。

では!! よい釣りを(^O^)/

コメント

用語の訳し方は、

ルーツが辞書なのか

本場のアングラ-なのか

実体験と解釈の相違

一般的な訳なのか

魚側からみた訳なのか

なんじゃないかなと

そう思う次男坊でした🙂

次男坊さんコメントありがとうございます。

海外の記事を読むとマンメイドストラクチャーをカバーと認識した上で言葉として

人が作る構造物と表現せざるを得ないのを日本人がストラクチャーと単語が入って

いるのでカバーとストラクチャーが混同されるようになったのかも知れませんね🤔

言葉は難しい😅

後、話は変わりますが、旧ブログの方にもコメント下さりありがとうございます。

今回の記事のリンクを旧ブログの記事から引用したのですが、あまりに旧ブログの

レイアウトがお粗末だったのでお色直しを施して再投稿しました。

旧ブログの扱いをどうしたらいいのか今模索中です。旧ブログの方が見に来て下さる

方が多いものですから😃

人が造った構造物だから

という解釈は、まぁ、

当時のことですから、

そのようなことだったと

思うのですが、最近までも

散見されるのは、甚だ

どうなんだろう!?と

思っちゃいます。

ただ、

「あのストラクチャーが」

って、言いたいんですね、

なんか、ストラクチャーって

カッコイイから(笑)

さて、新旧ブログですが、

Nagamasaさんの出来る限りで

並走されては、と思います。

拍手やイイネが付くと

自ずとヤル気スイッチが

入ってしまうのは

バスも人間も同じかと😊

ストラクチャーって言葉がカッコイイから使うとは言い得て妙で思わず笑ってしまいました。

確かに人から激励されるのは嬉しいくやる気スイッチも入りますよね😄

何か良い形になるようにしていこうと思います。