バスフィッシングを楽しまれているアングラーのみなさん、こんにちは!今回の釣りたいバス釣り日記は、スミスから発売された日本限定の「チャックヘドン・ビンテージコレクション」のベビートーピードを紹介します。

世界初のプラグを作り出したジェームス・ヘドンの曾孫であり、ヘドン家の血を受け継ぐチャックヘドン氏。83歳となった今もなお、バスフィッシングへの情熱は少しも衰えることなく、心を躍らせ続けています。

そんなChuck氏が長年愛してやまないトップウォータープラグが「ベビートーピード」。ルアーコレクターとしても名高い彼が、特にこだわりを見せたのが、自身が生まれた1942年当時のカラーリングを施したベビートーピードの復刻でした。

その願いを叶えるべく、往年のカラー再現に定評のある「スミスファクトリー」が精緻な塗装工程を担当。チャックヘドン氏が熱望した1942年当時の色彩をまとったベビートーピードが、ついに現代に蘇らせたのが、「チャックヘドン・ビンテージコレクション」です。

では!! 「チャックヘドン監修!」職人技が光るベビートーピード!の始まりです(^O^)/

チャックヘドン・ビンテージコレクション」ベビートーピード、ついに到着!

発売のアナウンスから首を長くして待っていた「チャックヘドン・ビンテージコレクション」のベビートーピードが、ついに我が家に届きました。

当初は2025年6月発売予定だったけれど、7月に出荷がずれ込み、気づけば8月に…。まあ、そんなゆるやかな流れもこのプロジェクトらしい味わいだと思います。

グリーンのボックスに貼られた「チャックヘドン・ビンテージコレクション」のステッカーを見た瞬間、これはただのルアーじゃないと確信!箱を開けてまず目に飛び込んできたのは、息を呑むほど美しい塗装です。まさに一目惚れです!

この企画を発案し立ち上げたのは、きっとヒロ内藤さんなんでしょうが。いつもながら、マニア心をくすぐる楽しいプロジェクトを届けてくれますね。

ボクが初めてこのルアーを目にしたのは、2024年秋。ヒロ内藤さんにお会いした際、プロトタイプを見せてもらった時です。塗装についてはすでにチャック・ヘドン氏からOKが出ている状態のモノで、チャック・ヘドン氏も当時のカラーを再現できていた事に驚かれていたそうです。

1942年のカラーを再現するために、何度もテストを重ねたそうです。塗装は「スミスファクトリー」が担当していて、職人技が光る仕上がりになっています。

実物を手に取ると、塗装だけでなくボディの繋ぎ目まで丁寧に処理されていて、細部へのこだわりが伝わってきます。

ちなみに、プロトタイプを拝見した時には、チャック・ヘドン氏のサインは入ってませんでした。ヒロ内藤さんに「サインが入っていた方がいいと思う?」と聞かれ、「絶対に入っている方がいいです!」と即答してしまいました。

そして製品版には、しっかりとチャック・ヘドン氏のサインが入っています。サインを見るだけで、「チャックヘドン・ビンテージコレクション」だと分かる。これはもう、スペシャルなルアーであることが一目瞭然ですよね。

※実際にチャックヘドン・ビンテージコレクションの浮き姿勢やアクションが確認出来る様にYouTube動画も作りました。

チャック・ヘドン氏とはどんな人物なのか?

チャック・ヘドン氏は、世界初のプラグを生み出したジェームス・ヘドンの曾孫にあたる人物で、かつてイースタン航空のパイロットとして活躍されていました。釣りとの出会いは幼少期、おばあちゃんからブルーギル釣りを教わったのが始まりだったそうです。

2010年に発売された『僕たちのヘドンストーリー3』には、ヒロ内藤さんによるチャック氏の貴重なインタビューが収録されています。F.A.T.C.(Florida Antique Tackle Collectors)という団体の副会長も務められ、ビンテージ・ヘドンに関する知識はまさに第一人者。その情熱は、家系の誇りと深く結びついています。

ヘドンルアーへの関心が芽生えたのは1955年、祖父の他界をきっかけにミネソタ州の別荘を訪れた際のこと。14歳のチャック少年は、おばあちゃんから祖父のタックルボックスを譲り受け、その中に眠っていたルアーたちが彼の心を動かしました。

1986年にはクラウド・ハービン氏との出会いを通じて、手元のルアーの価値を知ることとなり、アトランタで開催された「ナショナル・フィッシングルアーコレクターズ・クラブ」に参加。これが転機となり、自身のルーツでもあるヘドンルアーへの探究が本格化していきます。

ヒロ内藤さんのインタビューでは、「ヘドン家の末裔として何を誇りに思うか?」という問いに対し、チャック氏はこう語っています。

「職人魂が生み出した品質の高さです。機能やアイディア、そしてカラーにも強いこだわりがあり、当時としては非常に複雑な重ね塗りが施されていました。」

また、『僕たちのヘドンストーリー6』では、チャック氏のコレクションの一部が紹介されており、彼の自宅の壁には“世界初のプラグ”とされるスロープノーズのパテント申請書のオリジナルが飾られているそうです。

今回の「チャックヘドン・ビンテージコレクション」は、そんなチャック氏が監修を務めた特別な企画。彼の情熱と歴史が詰まった、まさにスペシャルな一品となっています。

実釣レポート:「チャックヘドン・ビンテージコレクション」ベビートーピード in 淀川

2025年8月、ついに「チャックヘドン・ビンテージコレクション」のベビートーピードを淀川で実釣してきました! 当日は晴れたり曇ったりと天候が不安定で、淀川特有の強い風が吹くなかでの釣行。自然との駆け引きが求められるコンディションでした。

★今年の淀川の状況

今年の淀川は水温の上昇により、ウィードやベジテーションが急成長。シュアライン沿いは緑に覆われ、キャストポイントを見つけるのも一苦労です。 近年の水質汚染や農薬の影響もあり、今年は除草剤が撒かれていないのでは?という声も聞かれます。環境改善の兆しであれば嬉しいですが、釣り人としては厳しい夏となっています。

べジテーションで覆いつくされているので、ルアーが通せるトレースラインも限られていますし、ウィードのすき間を通す為に正確なキャストが必要になります。

ウィードのエッジを細かくトゥイッチングしながら探っていると、子バスと思われるバイトがありましたが、惜しくもフッキングには至らず…。 それでも、ベビートーピードの魅力と可能性を再確認させて貰えました。

ベビートーピードは3/8ozもあるので、キャスタビリティーがよく使い勝手の良いサイズ感のスイッシャーです。ウィードが岬状に形成するスポットがあったので、その先端を通過するライン上にキャストし、先端にたどり着いた時点で、間合いの取り方を変えると再度バイトがありました。

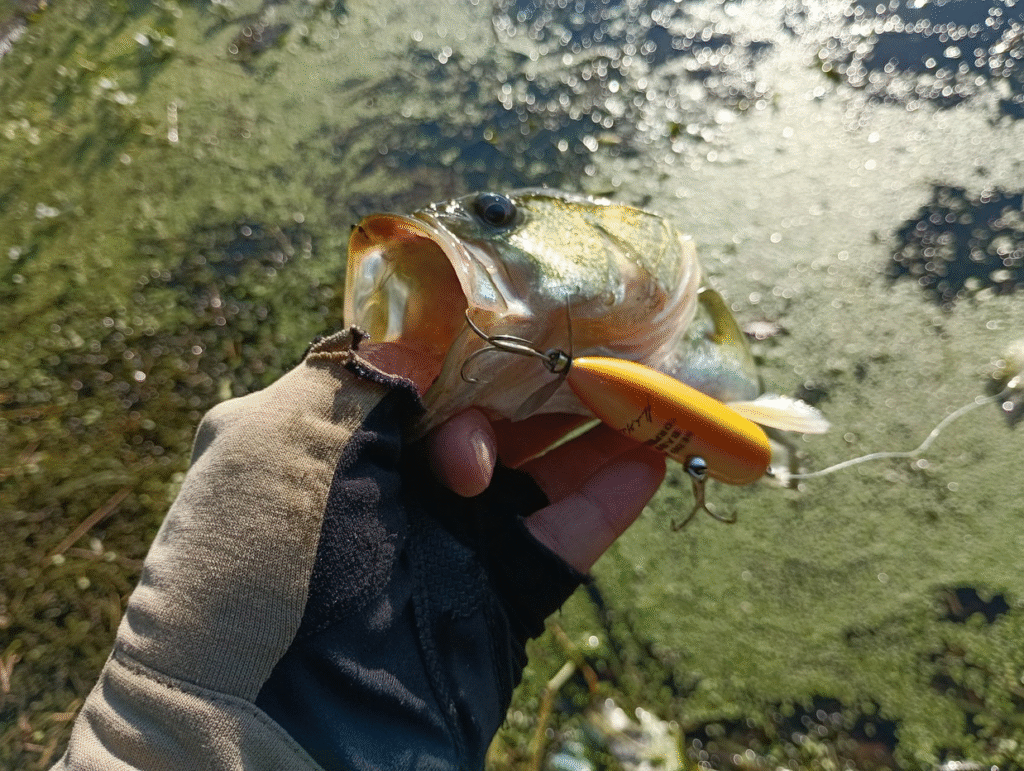

ベビートーピードの姿が無くなったのを確認してフッキング!べジテーションを乗り越えながら何んとか写真のバスをキャッチする事ができました。

「チャックヘドン・ビンテージコレクション」は塗装やアッセンブリが日本で行われているものの、基本性能は従来のベビートーピードと同じと思って使っていましたが少し違っていました。以前のトーピードと比べるとペラの回転が軽やかで、やたら回転が良いのに気づきます。

古いトーピードとチャックヘドン・トーピードのペラの違い

古いベビートーピードは、斜め65度ほどの浮き角度で水面に浮かび、広範囲を探るというよりは、ピンスポットをネチネチと攻める釣りに向いています。

「チャックヘドン・ビンテージコレクション」の浮き姿勢は、40度程度と浅くなっているので広範囲にサーチ的に使う事がしやすくなっていると感じました。浮き姿勢の違いはペラに変化があると考えて重量を調べて見ました。

チャックヘドン・ビンテージコレクションのペラの重さは、「0.73g」で作られており、手持ちの古いトーピードは「1.11g」程あり、回転のレスポンスはチャックヘドン・ビンテージコレクションの方が高く回転はスムーズで高音が強調されたスイッシュ音になっているように感じます。

以前の様な浮き姿勢が好みであれば、ウェイトを足すかペラを少し重いものに交換する事で調整することが出来ます。

音の変化とロッドワーク

ベビートーピードのスイッシュ音は大きく分けて2種類:

- 短いトゥイッチング:ペラが軽快に水しぶきを上げ、「ピシャ!ピシャ!」とベイトフィッシュが逃げるようなサウンド。

- 長いストローク:ペラが空気を含んで回転し、「ボロボロ…」という捕食音に近いサウンドに変化。バスに“他のバスが餌を捕っている”という焦りを与える効果も期待できます。

状況に応じて移動距離やスピード、ポーズの間合いを調整することで、より効果的な誘いが可能になります。

ベビートーピードのチューニングの可能性

ちなみに、ノーマル状態でも十分釣れるベビートーピードですが、ペラを曲げてピッチを変えることで音色が甘くなったり硬くなったりと変化します。

ボクは、ペラの穴を楕円形にするチューニングを施したりします。ペラの穴を楕円形にする事で、ペラが回転した時に振動が生まれ、その振動がボディに伝わりノーマルのトーピードとは、少しテクスチャーが違ったルアーに変身します。

ベビートーピードを楽しむなら、ぜひチューニングにも挑戦してみてください!

チャックヘドン・ビンテージコレクション、ベビートーピードのスペック!

チャックヘドン・ビンテージコレクション、ベビートーピードのスペックは以下のとおりです。

| LENGTH | 2-1/2″(6.35cm) |

| WEIGHT | 3/8oz(10.5g) |

| PRICE | オープン |

スペックは、通常のベビートーピードと変わりませんが、フックも以前のソルトウォーター仕様のモノとは違うフックになっているようで、メッキが輝きが強くなっていますね。

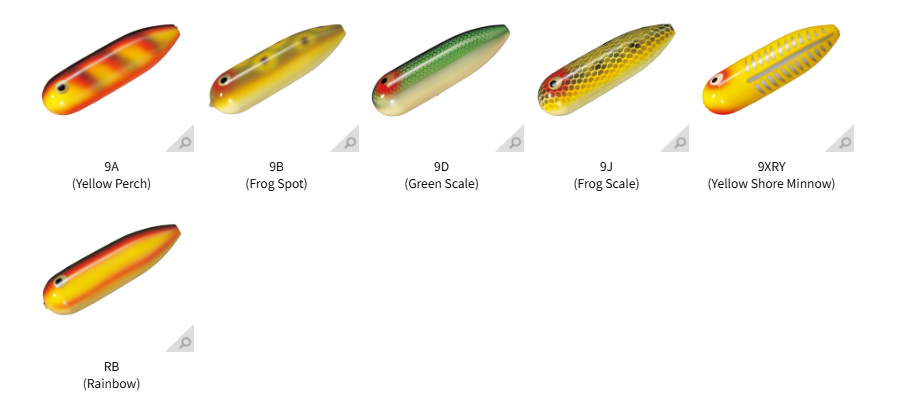

カラーは1942年に使われていた6色を復刻しています。以下はチャック・ヘドン氏のカラーに関する解説です。

- 9A Yellow Perch 昔からバスが好むベイトフィッシュを模した色として人気のあったカラーの1つです。ベイトフィッシュのカラーを忠実に再現するのではなく、特徴となる色を強調してバスを刺激します。

- 9B Frog Spot フロッグスポットは子供の頃から大好きな色でした。いつ大型のトロフィーサイズのバスが飛び出て来るのかとワクワクしながら使いました。私にとって切り札であり、いつも頼れる色でした。あまりにもこの色が好きなために、他のヘドンルアーでもこの色を集めています。

- 9D Green Scale この色はバスが小さなベイトフィッシュを追っている時に良いです。このカラーの秘密は下地のコーティングがスケール模様を引き立たせている点にあります。警戒心が強い、低活性といったバスの注意を惹き付けることが出来ます。

- 9J Frog Scale この色はバスが好む自然界の要素を取り入れています。バスはカエルが好きです。鱗をまとったベイトフィッシュも好きです。バスが好きなカエルと鱗模様を組み合わせた色です。

- 9XRY Yellow Shore Minnow この色は光量の低い状況下での使用を考慮して作られました。明るい黄色はとても目立ちます。ショアミノーパターンの模様は長年にわたりヘドンで多用されてきたものです。

- RB Rainbow ヘドンの中でも釣果実績が突出して良かった色です。クリアーウォーターのみならずステインウォーターでも同様に高い効果があります。これはジェームス・ヘドンの提唱した「本物のエサに似せる事がルアーの本質ではない」という事を証明する色でもあります。

トーピードシリーズの誕生と「チャックヘドン・ビンテージコレクション」の背景

1952年、ヘドン社のトーピードシリーズは「タイニートーピード」からスタートしました。 この小型モデルが最初に登場した背景には、1950年代にスピニングリールが普及し、軽量ルアーのキャストが容易になったことが関係しているとされています。ただし、それが直接の理由ではないとも言われており、当時の釣り文化の変化や市場のニーズが複雑に絡み合っていたようです。

その後、1969年には「ベビートーピード」と「マグナムトーピード」が登場。さらに1989年には、シリーズ最小サイズの「ティニートーピード」が加わり、トーピードシリーズは多様なサイズ展開へと進化していきました。

今回の「チャックヘドン・ビンテージコレクション」は、チャック・ヘドン氏が監修した特別モデル。注目すべきは、1942年当時のカラーリングが再現されている点です。これは、トーピードシリーズが誕生する以前の時代に使われていたカラーであり、ヘドン家の歴史と職人魂が込められた貴重な復刻と言えるでしょう。

おわりに

今回は、「チャックヘドン・ビンテージコレクション」のベビートーピードをインプレッションしました。 日本にブラックバスが渡ってから100周年という節目の年に、ヘドン家の血を受け継ぐチャック・ヘドン氏とのコラボレーション企画が実現したことは、バスフィッシングファンにとっても非常に感慨深い出来事です。

そして、さらに嬉しいニュースも! 2025年9月には、チャック・ヘドン氏が来日され、ヒロ内藤さん、村田基さんとともに芦ノ湖で釣りをするスペシャル企画が予定されているそうです。 歴史と情熱が交差するその瞬間を、ぜひ見届けたいですね。

もしこの記事を読んで、「チャックヘドン・ビンテージコレクション」のベビートーピードを使ってみたい!と感じていただけたなら、ぜひこの特別な一本を手に取ってみてください。

ヘドン家の魂が宿る復刻カラー、チャック・ヘドン氏の監修によるこだわりの仕上がり、そして日本限定のスペシャルモデル。 釣り場でキャストするたびに、歴史と職人技が水面に響き渡る感覚を味わえるはずです。

ボクはX(旧Twitter)でもバスフィッシングの情報を発信しています。記事を読んで興味を持ってもらえたら「X(旧Twitter)のフォローやいいね!」を頂けると今後の活動の励みになります。また、記事の感想などがあれば、お問い合わせフォームからコメントして下さい。

また、Amazonからキンドル本「アメリカンルアーの歴史と起源」を販売しています。ルアーの誕生秘話や歴史に興味がある方は一読して下さい。キンドル・アンリミテッドに契約されている方は無料で読むことができます。

「チャックヘドン監修!」職人技が光るベビートーピード!の記事があなたのバスフィッシングライフのサポートになれば幸いです。

では!! よい釣りを\(^o^)/

コメント