バスフィッシングを愛するアングラーのみなさん、こんにちは!今回の「釣りたいバス釣り日記」では、コットンコーデールが誇る名作ダブルスイッシャー、「ボーイハウディー」C41を徹底的にインプレッションしていきます。

ベイトフィッシュを思わせる細身のボディシェイプが印象的なボーイハウディーは、1960年代に登場したとされる歴史あるルアー。ボディレングスは11.4cm、ウェイトは3/8ozと、扱いやすいサイズ感で、さまざまなフィールドに対応できる万能型ダブルスイッシャーです。

このルアーの象徴とも言えるのが、楕円形に開けられたペラの穴。その独特な形状が生み出す微細な振動は、ボディ全体に伝わり、バスの本能を刺激する強烈なアピールを実現します。このギミックは、後のスイッシャー系ルアーのペラ設計にも影響を与えたとされる、まさに革新の一手でした。

しかし残念ながら、現在の復刻モデルではこの楕円穴が継承されておらず、ペラの穴は真円に変更されているようです。往年のファンにとっては少し寂しいポイントかもしれません。

さらに、ボーイハウディーは完全な水平浮きではなく、テール側が約15度沈んだ姿勢で浮くのが特徴。この絶妙な浮き角度が、ショートジャークからロングジャークまで幅広いアクションを可能にし、操作性の高いダブルスイッシャーとしての魅力を際立たせています。

では!! コットンコーデール・ボーイハウディー完全攻略と楕円穴チューン!の始まりです(^O^)/

水面を裂く一撃!ボーイハウディーの実力を徹底レビュー

当日は台風の影響で空は厚い雲に覆われ、風もほとんどなく、10月とは思えない蒸し暑さの中での釣りとなりました。

無風状態の淀川本流では、ペンシルベイトを使って広範囲をサーチしていたのですが、リトリーブスピードが速すぎたのか、バイトは得られず…。そこで、ウィードのエッジやポケット周辺で“留めて誘える”ルアーとして、コットンコーデールの「ボーイハウディー」にチェンジしてチェックを開始しました。

ボーイハウディーは、細身のボディで全長4.49インチ(約11.4cm)、ウェイトは3/8oz。キャスタビリティも十分で、狙ったスポットにしっかり届いてくれます。アクションを加えると、ペラが生み出すスイッシュ音と水しぶきがバスの注意を引きつけ、しっかりアピール。

さらに、装着されているヒネリペラがボディにロールを加え、カラーの明滅効果を生み出すことで視覚的にもバスを誘ってくれます。今年の淀川本流はウィードが例年以上に繁茂しており、沖のフラットエリアでもウィードトップが顔を出すほどの状況。

そんな中でも、♯6サイズの3フック仕様はフックが小さめなので、ウィードを拾いにくく、ウィードエリアでもストレスなく使えるのが嬉しいポイントです。

色々なアクションを試しながら探っていたものの、なかなかバイトが得られず…。しかし、着水後にリールのブレーキ設定を見直してからアクションを始めたところ、写真のバスが控えめながらもバイトしてくれました。風のない状況だったため、バイトも繊細で、集中力が試される展開でした。

ここでひとつ注意点を。ボーイハウディーのラインアイやフックアイは、一般的なヒートン式ではなく、ボディに直接固定された構造になっています。そのため、アイのすき間を閉じることができず、接触や衝撃には少し弱い面があります。

特にミスキャストなどでリアアイを硬いものにぶつけてしまうと、アイが変形する可能性があるので要注意。ぶつけた際は、必ずアイの曲がりやズレをチェックして、トラブルを未然に防ぎましょう。

※今回ご紹介したボーイハウディーを実際に淀川で使用した様子は、YouTube動画でもご覧いただけます。リアルなアクションや水面の反応を、ぜひ映像でチェックしてみてください!

ボーイハウディーを最大限に楽しむためのアクション術

このルアーは、状況に応じて3つのアプローチで使い分けることができます。

まずは10cm程度のショートピッチ・トゥイッチング。ペラが水を弾いて「ピチャッ」と小魚が跳ねたような音を発し、ナチュラルにバスへアピール。プレッシャーが高い状況でも効果的です。

次に30〜50cmのジャーキング。アクションが大きくなることで、水しぶきも派手になり、「バチャッ、バチャッ」と騒がしいサウンドが発生。視覚と聴覚の両方でバスの注意を引きつけ、リアクションバイトを誘発します。

そして1m程度のロングジャークでは、ボディが水中に潜ろうとする力が働き、「ボロボロ…」という野太く濁った音色に変化。これは捕食音に近いニュアンスを持ち、バスの競争心や本能を刺激するトリガーになります。

さらに、ボーイハウディーに搭載されたヒネリペラの効果も見逃せません。アクションを加えることでボディがロールし、背中とお腹で塗り分けられたカラーが明滅します。たとえば黒から黄色に変化するような視覚的インパクトが、バスのバイトを引き出す決定打になることもあります。

1960年代、コットンコーデル社から登場した「ボーイハウディー」は、バスフィッシング界に新風を巻き起こしたダブルスイッシャー!

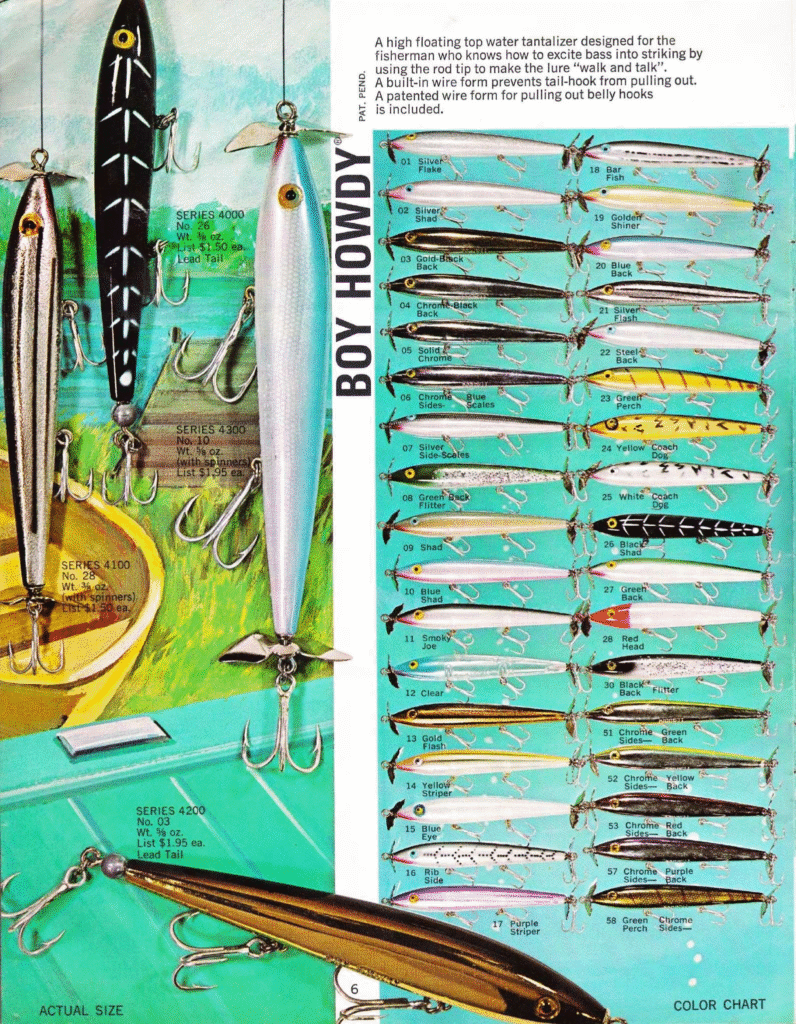

1970年代のカタログには、5/8ozの「NO.4300」、3/8ozの「NO.4100」がラインナップされ、なんと全34色もの豊富なカラーバリエーションが展開されていました。カタログを眺めるだけでも、当時の熱気と遊び心が伝わってきて、ワクワクが止まりません。

このルアーは、1950年代にスミスウィック社から発売された名作「デビルズホース AF100」に対抗する形で開発されたとも言われています。AF100とボーイハウディー4100は、ペラの形状やボディサイズが非常に似ており、どちらもトップウォーターの魅力を存分に味わえるモデルです。

しかし、後発ながらも独自の進化を遂げた「ボーイハウディー」には、AF100とは異なる4つの大きな特徴があります。

1つ目はボディ素材の違い。 デビルズホースがウッド素材であるのに対し、ボーイハウディーはプラスチック製。水との絡み方や浮力のニュアンスが異なり、どちらが優れているというよりは、アングラーの好みによって選ばれるポイントです。

2つ目はペラの装着方法。 ボーイハウディーでは、ヒートンではなくボディに埋め込まれたアイでペラを保持。これにより、使用中にペラが外れるリスクが軽減されています。実際にペラの穴が緩んで脱落した経験がある方には、安心感のある設計です。

3つ目はフックの保持構造。 ラインアイとスプリットリングでフックを保持することで、可動域が広がり、バスとのファイト時に追従性が高くなりバレにくい構造になっています。デビルズホースはリグによる固定のため、可動域が狭く、バラシの原因になることも。

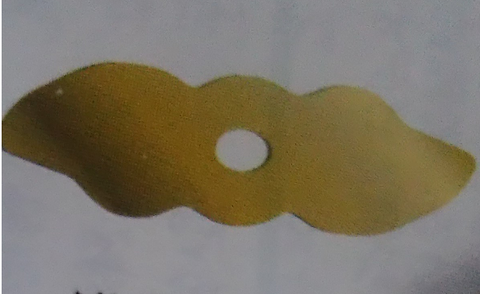

4つ目はペラの穴の形状。 ボーイハウディーのペラには楕円形の穴が採用されており、これが回転時に微細な振動を生み出し、ボディを上下に揺らすアクションを演出します。また、回転の初動がスムーズになるよう、最適なポジションに固定されるのも大きな利点です。

コットンコーデル ボーイハウディーの現在のスペックとカラーバリエーション

コチラが現在のプラドコ、コットンコーデルのボーイハウディーのバリエーションとスペックです。現在は4色のカラーしか販売されていません。ペラの穴の形状もそうですが、厳選するならカラーも往年のコーデルらしいカラーを出して欲しいです。

| LENGTH | 11.4cm |

| WEIGHT | 3/8oz (10.5g) |

| TYPE | floating |

| HOOK | #6 |

最近、ヒロ内藤さんが「クレイジーシャッドのペラ穴が楕円ではなくなっている」と指摘されていたのを聞いて、気になってボーイハウディーもチェックしてみたところ…なんと、こちらも真円になっていました!

楕円穴による独特の振動とアクションは、まさに“釣れる秘密”だっただけに、それが継承されていないことに驚きと少し残念な気持ちが込み上げてきます。

プラドコさん、コットンコーデールの伝統あるルアーたちを、ぜひ細部までこだわって作り続けてください!往年のファンも、新しい世代のアングラーも、あの“本物の動き”を待っていますよ!

往年のアクションを蘇らせる、ボーイハウディーのペラ穴チューニング

ボーイハウディーの魅力のひとつに、かつて採用されていた楕円形のペラ穴があります。この形状が生み出す独特の振動が、バスへのアピール力を高めていたのですが、現在のモデルでは真円に変更されており、当時のアクションが再現しにくくなっています。

そこで、楕円形にチューニングすることで、往年のアクションを復活させることが若干可能です。ただし注意点として、ボーイハウディーのアイはヒートン式ではなく、ボディに直接固定されているため、ペラを外して穴を加工することはできません。

加工方法としては、細いヤスリを使ってペラの穴を少しずつ削るしかありません。どれくらい削ればいいのか迷う方もいると思いますが、参考例として「クレイジーシャッド」のペラの拡大写真を用意したので見てみるとイメージしやすいです。

削る際は、ペラの長手方向に沿って、穴の両側を少しずつ削るのがポイントです。ただし、すき間が非常に狭いため、ヤスリを通すのも一苦労。焦らず、少しずつ気長にチューニングしていくことが成功への近道です。

実際にボクもチューニングに挑戦してみましたが、フロントペラは何とかヤスリを通すことができ、楕円形に加工できました。一方でリアペラは、クリアランスがほとんどなく、ヤスリを通すスペースが確保できず断念。構造上、リア側の加工はかなり難易度が高い印象です。

コットンコーデル・ボーイハウディーを楽しむ為のタックルセットアップ!

コットンコーデル社のボーイハウディーを使う上でのタックルセットアップは、カバーに対して至近距離からの釣りでは、5フィート代のショートベイトロッドとキャスト精度が出しやすいベイトリールとの組み合わせが、ベストだと感じます。

パワーはミディアムライト~ミディアムクラスのレギュラーファーストテーパーのロッドが細かいルアー操作もし易いです。ラインは20lb程度のモノを使われると安心です。

また、エリアを広範囲に探るのでしたら、6フィート~6フィート半程度のベイトロッドがロングキャストもしやすくなり、ロングジャークもロッドが長い分やり易くなります。ラインは遠投するので、少し細いラインを選択すると飛距離が稼げます。

今回の釣行で使用したタックルセットアップは、淀川本流に広がるウィードエリアでの釣りだったので、広範囲を線で釣る釣りを意識しました。

ロッドはHIROism ウィザードCSW2です。6.4フィートミディアムヘビーのロッドです。リールはラインキャパを稼ぎたいのと、飛距離を出すためにスティーズリミテッドを選択しました。

『HIROism ウィザードCSW2』がどの様なロッドなのかは、インプレッション記事で紹介しています。

ギア比は7.1のモノを使っています。広範囲にキャストするにしても徐々に距離を伸ばしてエリアを探る場合に同じリトリーブパス上にルアーをアクションさせ続けるのは効率が悪いので、ストライクゾーンを離れたらルアーを即座に回収したいのでハイスピードタイプを使っています。

ラインはシルバースレッド.クランキング18lbを選択しました。伸びの少ないナイロンラインなので遠くでバイトがあってもフッキングしやすくする為に選択しました。PEラインの2号辺りを使うと更に飛距離も伸びますし、ラインの伸びがないので扱いやすくなると思います。

ラインの伸びが無いと、ルアーをアクションさせる時にも細かいアクションが付けやすくなるので便利ですし、ウィードが水面に出ている時はPEラインを使うとウィードを切りやすく、移動距離も抑えられます。

おわりに

ペラの音、水しぶき、ロールの明滅──そのすべてが水面にドラマを生み出す。ボーイハウディーは、ダブルスイッシャーの入門にとても入りやすいルアーだと思います。

ショートピッチでの繊細な誘い、ジャーキングでの派手な水しぶき、そしてロングジャークでの捕食音的なサウンド──そのすべてが、ダブルスイッシャーならではの奥深い釣りの世界を広げてくれます。

この記事を読んで「ボーイハウディー」に興味を持ったあなたへ── 往年の名作に手を加えて、自分だけのアクションを生み出せる“育てるルアー”として、今も多くのアングラーに支持されています。

流通数も限られているため、気になった今がチャンス。下記のリンクからぜひチェックして、あなたの釣りに新たな一投を加えてみてください。

コットンコーデール・ボーイハウディー完全攻略と楕円穴チューン!の記事があなたのバスフィッシングライフのサポートになれば幸いです。

では!!よい釣りを(^_-)-☆

コメント