バスフィッシングを楽しまれているアングラーのみなさん、こんにちは! 今回の「釣りたいバス釣り日記」では、スミスウィック社の名作ジャークベイト「ラトリングログARA1200」、通称“チビログ”を徹底インプレッションしていきたいと思います。

スミスウィックのラトリングログといえば、ジャークベイト好きのアングラーにとっては外せない存在。特に「ARA1200」は、ボディサイズ3.5インチ、ウェイト1/4ozというコンパクト設計ながら、しっかりと水を掴むリップとキレのあるロールアクションで、サイズ以上の存在感を放つルアーです。

このチビログは、バスのサイズを選ばず釣果が得やすく、初心者からベテランまで幅広く使える万能ジャークベイトでした。

しかし残念ながら、現在は生産終了となっており、入手困難な状況です。同じサイズ感の「ロングA 14A」もラインナップから消えつつあり、アメリカ市場では3インチ台のジャークベイトの人気が低下しているのかもしれません。

ボクのタックルボックスにも、残りわずかなストックしかなく、正直使うのが惜しいほど。だからこそ、日本限定でもいいので再販してほしいと願うルアーのひとつです。特に、近年のベイトフィネスリールの進化により、キャスタビリティの弱点も克服されつつあり、今こそ再評価されるべきタイミングだと思います。

では!! スミスウィック ラトリングログARA1200!を徹底インプレ!の始まりです(^O^)/

「秋の淀川での実釣!」ラトリングログARA1200の特徴と使い分け術!

2025年9月、残暑厳しい秋の淀川で「ラトリングログARA1200」を使って実釣してきました。 この“チビログ”は、現在では入手困難なルアーですが、実際にフィールドで使ってみると、そのポテンシャルの高さを改めて感じさせてくれます。

思い返せば、1980年代当時はスミスウィック社のルアー自体があまり流通しておらず、デザインも洗練されていない印象でした。ゲーラカイトのような目のデザインと目の位置が後方にあり、見た目もどこか野暮ったく、正直なところ「使いたい」と思えるミノーではありませんでした。

しかし、90年代に入って状況は一変します。田辺哲男さんがケンタッキー・インビテーショナルでログを駆使して優勝したことで、「ログ=釣れるジャークベイト」という認識が広まりました。さらに、ヒロ内藤さんが書籍でジム・ビッターが使っていたログを紹介したことで、アメリカンジャークベイトの魅力に惹かれるアングラーが増えていきます。

2000年には、ヒロ内藤さんのビデオ『Lure The Spiritミノー編』が発売され、これをきっかけに「ラトリングログARB1200」の魅力を知り、購入した方も多かったのではないでしょうか。

そして今回の実釣で使ったARA1200は、そのARB1200の小型版。キレのある移動とロールアクションが特徴で、秋の時期のルアーサイズを落としたい時期やベイトフィッシュのサイズが小さい時の“食わせの一手”として非常に有効です。 使い込むほどに、過去の記憶と現在の釣果がリンクしていくような、不思議な感覚を味わえるルアーでした。

「ラトリングログARA1200」は、キレのある移動とロールアクションが際立つジャークベイトです。3.5インチというコンパクトサイズながら、リップがしっかりと水を掴む設計になっているため、ジャーキング時にはしっかりとした抵抗感があり、操作していても手応えのあるルアーです。

この“チビログ”も、兄貴分である「ラトリングログARB1200」と同様に、ボディ表面に独特の凹みが施されています。この凹みが水のまとわりつきを抑え、ジャーク時に鋭く切れ込むようなアクションを生み出します。見た目以上に機能的なデザインが、バスへのアピール力を高めてくれるのです。

さらに、リップには柔軟性のある素材が使われており、水圧の抜け方が均一ではないため、他のジャークベイトにはない独自のアクションが生まれます。これは、ただ硬い素材では再現できない動きで、バスのリアクションバイトを誘発する要素のひとつです。

こうした細部の工夫が偶然備わったのがログであります。ジャックスミスウィックはチビログの“釣れる理由”が当初は分からなかったそうです。

ボク的にチビログを使うシチュエーションとしては、サイズを落としたい場面や、プレッシャーの高いフィールドでの食わせの一手として使っています。機会があれば、ぜひ一度試してみてほしいジャークベイトです。

ラトリングログの弱点としてよく挙げられるのが、ウェイト自体は決して軽いわけではないにもかかわらず、キャスタビリティ(投げやすさ)があまり良くない点です。これはボディ形状や空気抵抗、重心設計など複数の要因が絡んでいるため、特に風のある日や遠投が必要な場面では扱いにくさを感じることもあります。

とはいえ、近年はベイトリールの性能が格段に向上しており、ベイトフィネスリールなどを使えば問題なく扱えるようになっています。実際、ログをスピニングタックルで使用するアングラーも少なくありません。状況やスタイルに応じて、タックルを柔軟に選べるのもこのルアーの魅力のひとつです。

また、「ラトリングログ」はその名の通り、ラトル機能を搭載しています。ラトリングログは、ジャークベイトとしては世界で初めてラトルを内蔵したモデルとして登場しました。内部には複数の小さなBBが入っており、ジャーク時には“シャラシャラ”という控えめながらも存在感のあるサウンドを発します。このラトル音が、広範囲のバスにアピールする要素となっており、特に若干の濁りのある水域や音の要素に反応を示す場面に効果を発揮します。

ジャークベイトの釣りで「ARB1200」を使っていて、バイトが得られない時にアクションやゾーンはそのままに、ルアーサイズだけを落とすという選択肢が有効です。そんな時に「ARA1200」へ切り替えることで、バスの反応が変わることも多く、サイズダウンによる食わせの力を実感できます。

このように、ラトリングログシリーズはサイズやアクションの使い分けがしやすく、状況に応じた戦略的なアプローチが可能です。特にARA1200は、ARB1200の魅力をそのままに、より繊細な場面で活躍できる“チビログ”として、アングラーにとって頼れる存在となっています。

ラトリングログARA1200を最大限に楽しむためのタックルセットアップ

「ラトリングログARA1200」を最大限に楽しむためのタックルセットアップは、スピニングとベイトの両方で構成することが可能です。ボクの場合は、近年のベイトリールの進化により、ベイトフィネスリールを使って快適に扱うことができています。

特に、キャスタビリティに難があるチビログを扱うには、ベイトフィネスリールの繊細なブレーキ設定と軽量ルアーへの対応力が非常に便利です。ロッドはライトアクションの5フィートショートロッドを使用しており、取り回しの良さと操作性の高さが魅力です。

愛用しているのは、ヒロイズムのカリプソSJ2。ファーストテーパー設計のこのロッドは、ジャークベイトに対して細かいアクションを加えやすく、チビログのキレのある動きを最大限に引き出してくれます。

ラインはPEライン1号+15lbナイロンリーダーの組み合わせ。PEラインは伸びが少ないため、ロッドワークがダイレクトにルアーへ伝わり、繊細なジャークや多段引きがしやすくなります。また、細径のPEはキャスト時の抵抗が少なく、飛距離も稼げるので、ベイトフィネスとの相性は抜群です。

なお、通常のベイトリールでもΦ30mm程度のスプールを搭載したモデルであれば、十分にキャスト可能です。状況やスタイルに応じて、タックルを柔軟に選ぶことで、チビログのポテンシャルをより深く引き出すことができます。

ラインはナイロン12lb~20lbを使用しますが、近年はナイロンラインも低伸度設計のモノがあるので12lb位でも使いこなす事ができます。また、フロロカーボンも伸びが少ないのでアクションの伝達が伝わりやすいラインです。ライン自体が重たいので少しトレースゾーンを下げる事も出来るので使い分けても良いと思います。

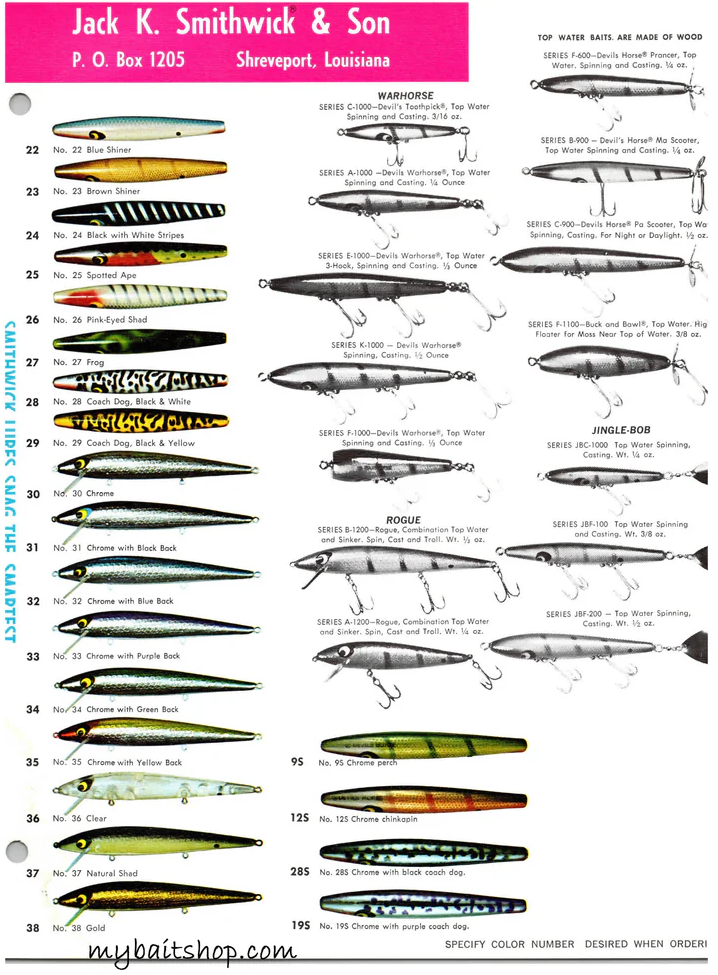

1969年に誕生したラトリングログARA1200の歴史!

1969年、スミスウィック社(Jack K. Smithwick & Son)は、後に名作「ラトリングログ」へと進化する原点とも言える「ログ」を市場に送り出しました。発売当初は、2種類のフローティングモデルと1種類のシンキングモデルという、計3サイズのラインナップで展開され、アングラーたちに新たな選択肢を提供しました。

以下の1970年のカタログにも記載されているように、当時のモデルは「B1200」と「A1200」という品番で販売されており、いずれもラトル(内部の音響機構)を搭載していない“ノンラトル仕様”でした。この初期型ログは、後のラトリングログの礎となる存在であり、ジャークベイトの進化の歴史を語るうえで欠かせない一章です。

当時のログは、現行モデルと同様に目の位置が統一されており、視覚的なデザインはすでに完成されたものとなっていました。また、リップの素材についても時代の流れとともに変化が見られ、一時期には硬質素材が採用されていた時代も存在します。これは耐久性やアクションの安定性を求めた結果とも言えるでしょう。

しかし、2005年のバスマスタークラシックにおいて、ケビン・バンダムが「ラトリンログRB-1200」を使用して優勝した際に注目されたのは、柔らかいリップによる独特のアクションでした。この柔軟性が生み出す微細な水流変化が、バスのリアクションバイトを誘発する要因となったのです。

この勝利をきっかけに、アングラーの間で「昔の仕様のログ」への関心が高まり、スミスウィック社は柔らかいリップ素材を再採用。現在に至るまで、その仕様は受け継がれ、ログは“釣れるジャークベイト”としての地位を確立し続けています。

ラトリングログARA1200 ― 幻の“チビログ”のスペック

スミスウィック社が誇る名作ジャークベイト「ラトリングログARA1200」は、コンパクトながら圧倒的な存在感を放つ逸品です。ボディサイズは3.5インチ、ウェイトは1/4oz。小型ながらも水をしっかり掴むリップ設計と、鋭いロールアクションが特徴です。

残念ながらこのARA1200は現在生産終了となっており、入手手段は中古市場に限られています。希少性が高まるにつれ、価格も上昇傾向にあり、気軽に手を出せるルアーではなくなってしまいました。とはいえ、その性能と実績を知る者にとっては、多少の出費をしてでも手元に置いておきたい“信頼の一本”です。

潜行深度で使い分ける3.5インチジャークベイトの戦略

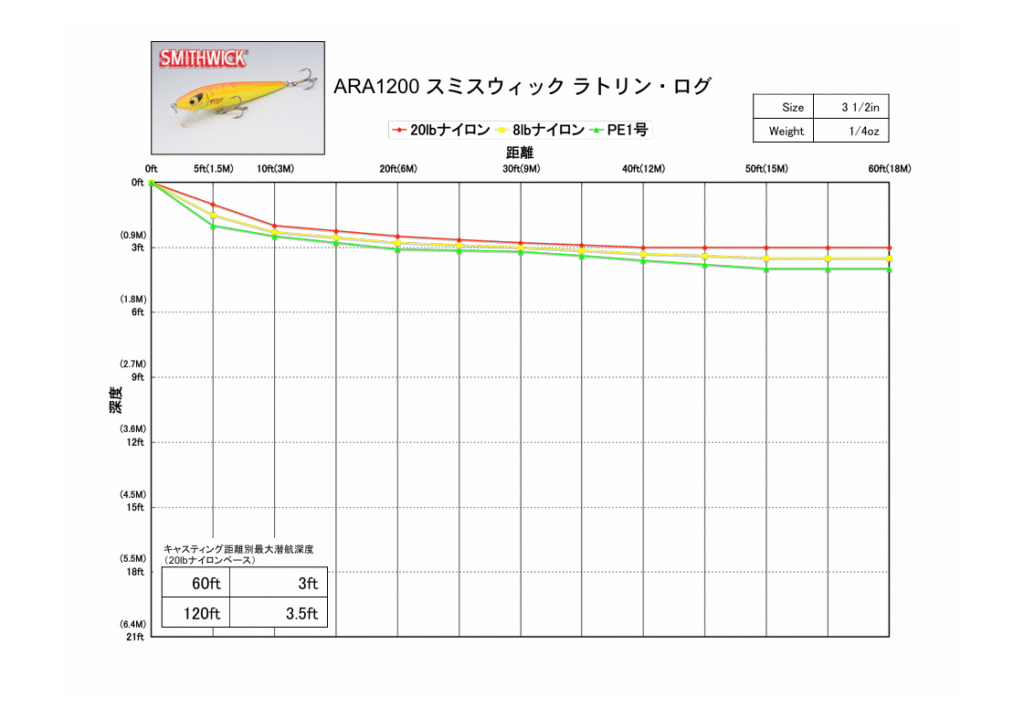

以下の図にある様に「ラトリングログARA1200」の限界潜行深度は、兄貴分である「ARB1200」と同等であり、60ftリトリーブ約90m(約3ft)前後に到達します。この潜行レンジを基準に、同サイズ(3.5インチ)のジャークベイトを“ゾーン別”に使い分けることで、より戦略的なアプローチが可能になります。

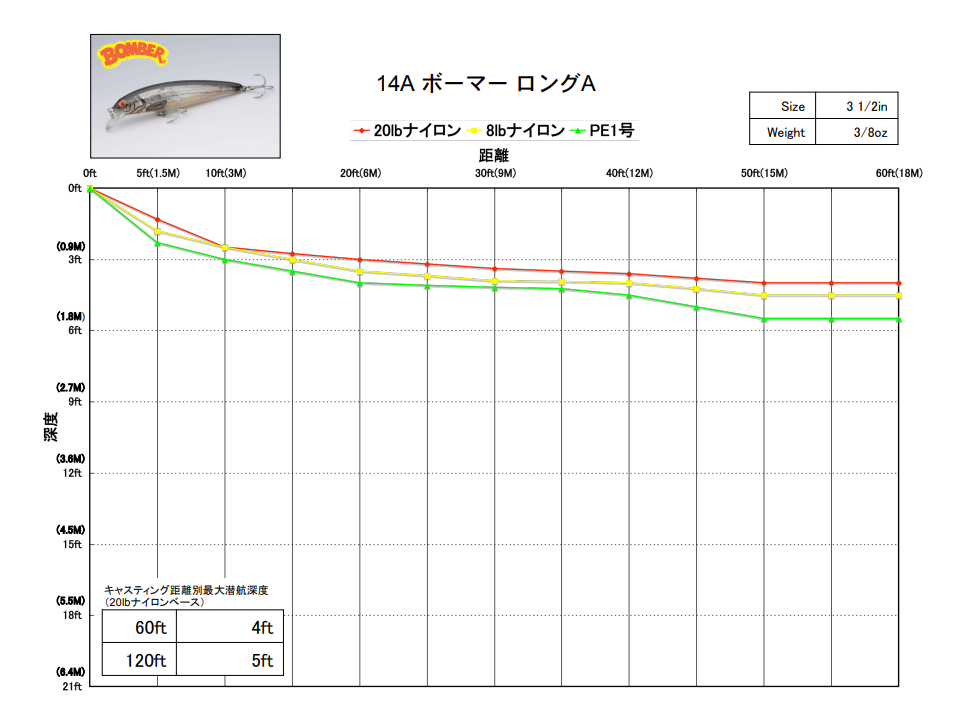

ディープゾーン攻略:ボーマー ロングA 14A

深いレンジを狙うなら、「ボーマー ロングA 14A」が有力な選択肢です。ナイロンライン20lbを使用し、60ftリトリーブすると最大で5ft(約1.5m)まで潜行可能。

さらに、着水直後からの潜り出しが鋭く、素早くレンジに到達するため、ARA1200よりも少し深いゾーンを効率よくトレースできます。硬質リップによる水噛みの強さも、深場攻略において大きな武器となります。

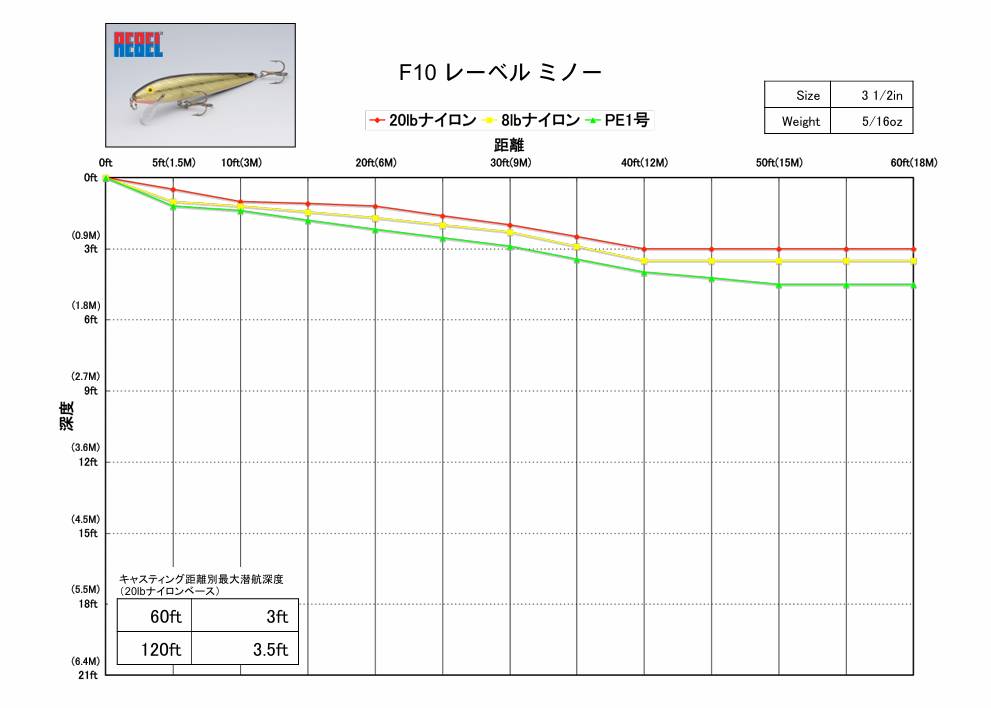

シャローゾーン攻略:レーベル レーベルミノー F10

一方、浅いレンジを丁寧に探るなら「レーベルミノー F10」が適任です。こちらも3.5インチサイズで、60ftリトリーブ時の限界潜行深度はARA1200と同程度です。

着水点からの潜り出しは控えめで、約半分程度しか潜らないため、シャローゾーンを刻んで攻めることができます。水面直下〜1m前後のレンジを狙いたい場面では、レーベルミノー F10の“浅さ”が逆に強みとなります。

ゾーン別使い分けの妙

このように、同じサイズ感のジャークベイトでも、潜行深度や潜り出しの特性によって使い分けることで、バスのいるレンジに的確にアプローチできます。特にシャローレンジは、レンジの違いが釣果に直結するため、ゾーン別のルアー選択は非常に重要です。

おわりに

チビログARA1200は、ただの小型ジャークベイトではありません。歴史と技術が詰まった“信頼できるルアー”です。もし再販される日が来たら、また多くのアングラーの手に渡り、バスとの新たな物語が生まれると思うので再販を熱望します。

実釣を通じて改めて感じたのは、ラトリングログARA1200の“釣れる力”と“使う楽しさ”。廃盤となった今でも、手元にある一本を大切に使い続けたいと思える貴重なルアーでした。

ボクはX(旧Twitter)でもバスフィッシングの情報を発信しています。記事を読んで興味を持ってもらえたら「X(旧Twitter)のフォローやいいね!」を頂けると今後の活動の励みになります。また、記事の感想などがあれば、お問い合わせフォームからコメントして下さい。

また、Amazonからキンドル本「アメリカンルアーの歴史と起源」を販売しています。ルアーの誕生秘話や歴史に興味がある方は一読して下さい。キンドル・アンリミテッドに契約されている方は0円で読むことができます。

スミスウィック ラトリングログARA1200!を徹底インプレ!の記事があなたのバスフィッシングライフのサポートになれば幸いです。

では!! よい釣りを\(^o^)/

コメント