バスフィッシングを愛されているアングラーのみなさん、こんにちは!今回の釣りたいバス釣り日記は、「アメリカンルアー釣れない?歴史とリアルさの進化を追う!」というテーマで綴ってみたので、よろしくお願いします。

1980年代、日本のバス釣り界では「アメリカンルアー」という言葉自体が一般的ではありませんでした。その頃、バス釣りのルアーと言えばアメリカ製が当然とされ、多くの釣り人にとって「本物」としての価値を持つものと認識されていました。

ブラックバスを釣るためのルアーというカテゴリーにおいて、日本製はまだアメリカ製の模倣品というイメージが強く、品質や性能面で肩を並べるには至っていない時代だったのです。

しかし、それぞれの国で生まれたルアーには、釣りを取り巻く文化や技術的な背景の違いが色濃く反映されています。アメリカ製ルアーは、派手なデザインやバスを釣る為の機能を盛り込んだデザインが特徴として開発されていました。一方、日本製のルアーは緻密な設計と高い品質を目指し、特にリアルさを追求することで次第に独自性を確立していきます。

こうした背景から、アメリカ製と日本製のルアーに対する評価は徐々に変化し、釣り人の間で「釣れるルアーとは何か?」という議論が活発に行われるようになりました。

その中には製品の品質や見た目のリアルさ、そして釣果に与える影響についての深い考察が含まれています。単なる趣味であるバス釣りを超えて、ルアーに込められた技術や文化がそれぞれの国の釣りスタイルを形作っている点は非常に興味深いものです。

では!!アメリカンルアー釣れない?歴史とリアルさの進化を追う!の始まりです(^O^)/

アメリカンルアーは普通に釣れる!アメリカンルアーの歴史とその魅力

アメリカンルアーが本当に釣れるのかという疑問を抱く方がいるようですが、結論から申し上げますと、アメリカンルアーは釣れます!普通に釣れるんです!

しかし、日本製のルアーと比較すると、「リアルさに欠ける」と感じる方もいるでしょう。これには、ルアーが作られた時代背景が大きく関係しています。

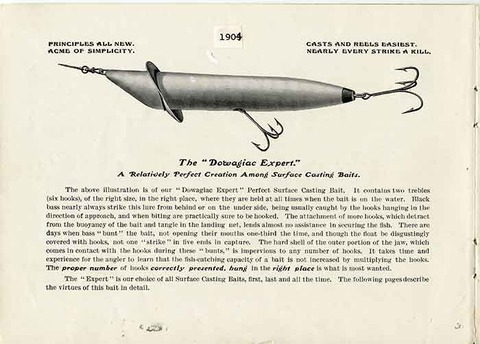

アメリカンルアーが誕生した1902年、ジェームスへドンが、「スロープノーズ」というトップウォータールアーを作り出します。スロープノーズは、リアルイミテーションなルアーではありませんが、バスを釣る為の機能を盛り込んだ、世界で最初に誕生したプラグです。

スロープノーズの広告には、ジェームス・ヘドンは、このように説明しています。「バスを釣るのに他のサーフェイスゲームの釣りで、どんなに生き物に似たルアーを作っても何も得られません。」とあります。

では、アメリカンルアーがリアルイミテーションなルアーを作らなかったのかというとそうではありません。レーベル社のクローフィッシュシリーズは、本物のザリガニから型を取って作られた、リアルイミテーションなルアーです。カラーも本物に拘ったプリント技術で転写されています。

このように、アメリカンルアーの歴史を紐解くと機能とリアルの間を行き来しながらルアーは進化していった歴史があるのです。

日本のリアルな形状のルアーが一般化する以前から、アメリカンルアーならではのリアルさの追求があり、その部分を大きく日本製のルアーも刺激を受けたと解釈した方が、自然なのかも知れません。

釣れる釣れないでルアーを論じるならば、日本製もアメリカ製も他国のルアーも全てのルアーは釣れるが正しいと思います。

「日本製ルアーとの比較」日本製ルアーのルーツはアメリカンルアーにあり!

写真をご覧いただければ一目瞭然ですが、左に写っているのがダイワのコネリー、右がヘドンのリバーラントです。この二つ、まるで双子のようにそっくりではありませんか?もちろん、オリジナルはヘドンのリバーラント。正直なところ、これは「メチャメチャパクっています」と言わざるを得ません。

この事実からわかるように、日本製ルアーは現在のような高品質で独自性のある製品を作る前段階として、アメリカのルアーを模倣するところからスタートしました。アメリカンルアーのコピーをベースに、徐々に自国の技術とアイディアを融合させながら発展していったのです。日本製ルアーが完全に独立して成長してきたと思うのは、少々誤解があるかもしれません。

ボクがルアーで釣りを始めた70年代後半頃を思い返すと、当時手に入るルアーの多くはアメリカの製やヨーロッパのラパラ、そしてトラウト用のスプーンやスピナーといった限られた選択肢でした。この状況を考えると、ボクより上の世代の釣り人たちにとって、ルアーを手に入れること自体がどれほど困難だったか想像に難くありません。

ボクの世代では、コーモラン社のルアーが日本ルアー界の先駆けとして目立っていたと記憶しています。その後、80年代に入ると、ダイワやオリムピックといったメーカーが国産ルアーの生産に乗り出しました。しかし、この時期の日本製ルアーの多くもアメリカンルアーを模倣したデザインや構造を採用していたのです。

さらに、この時代にはアメリカンルアーを所有すること自体が、一種のステータスシンボルともいえる存在感を持っていました。アメリカンルアーのブランド力と信頼性が、それほどまでに強く釣り人たちの間に根付いていた時代だったのです。

現在の日本製のルアーには、アメリカンルアーが施している釣れる機能の部分を取り入れたルアーを見かける様になりました。ヘドンのスローパーのようにボディのウェイトをバネで固定させ、振動を持続させる機能を盛り込んだ国産のポッパーも有ります。

これ以外にも、スイッシャーのペラの回転軸をズラす事をした、コットンコーデールのクレイジーシャッドの様に、不規則な動きを与えるアイディアを形を変えて、取り込んだりもしています。

アメリカンルアーの現代的な評価を考え直してみる!

日本製ルアーのリアルイミテートの起源は、国産のハンドメイドビルダーによるハンドメイドルアーから発展していったと考えられます。ハンクルミノーの製作者である、泉和摩氏やムラセミノーの製作者である村瀬達也氏は、日本のルアーフィッシング界において、リアルミノーの元祖として知られています。

ボクが中学生の時代、関西で流行ったハンドメイドルアーに、Godagleyブランドの創設者の田中秀亨さんが作った恵子ペンシルや恵子ミノーがあります。

これらのハンドメイドルアーは、そのリアルさと芸術性によって多くの釣り人を魅了し、現在の日本製ルアーが持つ美しさやリアルさの基盤となりました。

特に、日本の緻密な芸術性とアメリカ製ルアーへの憧れが融合した形で、優れた製品を提供するメーカーが登場しました。その一例が「バルサ50」です。バルサ50は、1976年にアルファ&クラフト社によって発売されました。この会社は、則弘祐氏と西岡氏によって設立され、アメリカンルアーに負けない日本製ルアーを作りたいという思いから始まりました。

バルサ50は、日本製ルアー特有の美しさと、アメリカ製ルアーの釣れる機能を併せ持ったメーカーでした。「バルサ50」という名前は、バルサ材を使用し、製造工程が50以上あることに由来しています。

残念ながら現在はメーカーとしての活動を終えていますが、オールド国産ルアーとして非常に高い人気を誇り続けています。

さらに、時代は90年代に入り、第二次バス釣りブームを迎える中で、メガバスやズイールなどの国産メーカーが台頭しました。これらのメーカーは、リアルイミテートされたデザインだけでなく、独自の機構を持つ革新的なルアーを次々と開発し、日本製ルアーの名声を確立しました。

このような変遷を辿りながら、国産ルアーはアメリカンルアーに対する深い尊敬を持ちつつも、その芸術性や技術力を磨き上げて独自の進化を遂げてきました。こうした歴史を振り返ることで、日本製ルアーのルーツと現在の魅力を改めて理解できるのではないでしょうか。

為替とルアー価格の変化から見るアメリカンルアーの価値観の変遷

1970年代前後のバス釣り事情を語る上で、為替の影響による日本とアメリカのルアー価格の変化について触れるのは非常に興味深い点です。特に、当時の青年アングラーだったヒロ内藤さんの話から、時代背景とともにアメリカンルアーの価値がどのように捉えられていたかが浮き彫りになります。

1973年、為替が変動相場制に移行したことで日本円は徐々に円高にシフトしていきました。この過程でアメリカから輸入されるルアーの価格が低下し、多くのアングラーにとって手に入れやすい存在となっていきます。その後、1990年代に入り為替がさらに円高に進行すると、いわゆる第二次バス釣りブームの真っただ中でアメリカンルアーのワゴンセールが頻繁に見られるようになりました。この時期、アメリカのルアーが手頃な価格で入手できることは、当時の釣り人にとって非常に大きな魅力でした。

しかし、釣りを始めた時期によってアメリカンルアーに対する印象は異なるようです。第二次バス釣りブームから釣りを始めた世代の中には、「アメリカンルアーは安い=質が良くない」というイメージを持つ人も少なくありません。一方で、古くからバス釣りをしていた世代にとっては、アメリカンルアーのワゴンセールはラッキーで喜ばしい出来事でした。ルアーを手にするハードルが下がり、多くの選択肢が広がったことは、釣り文化の発展にも寄与したことでしょう。

さらに、近年ではトランプ政権時代に導入された関税政策が、アメリカ製ルアーの価格に影響を与える可能性が懸念されています。フィッシングショー大阪でヒロ内藤さんとお話した時に、プラドコのメキシコ工場にも影響が及ぶ可能性があり、これによりルアーの価格が上昇するリスクが指摘されていました。

こうした政策の影響は、アメリカンルアーの市場価値やバスアングラーの購買行動にも新たな変化をもたらすかもしれません。また、為替も再び円安方向へ傾いてきており、ルアーの価格にも新たな動きが見られるかもしれません。

このように、為替や時代背景が釣り人の意識やルアーの価値観にどのように影響を与えてきたかを振り返るのは、とても興味深いテーマだと言えます。

おわりに

アメリカンルアーが「釣れない」というイメージは、日本の釣りの歴史や文化的背景に根付いたものかもしれません。しかし、実際にはどのルアーもそれぞれの特徴を持ち、多くの場合、その使い方次第で結果が異なります。ルアーの歴史を紐解くことで、釣りの楽しみがさらに深まると思います。

ボクはX(旧Twitter)でもバスフィッシングの情報を発信しています。記事を読んで興味を持ってもらえたら「X(旧Twitter)のフォローやいいね!」を頂けると今後の活動の励みになります。また、記事の感想などがあれば、お問い合わせフォームからコメントして下さい。

また、Amazonからキンドル本「アメリカンルアーの歴史と起源」を販売しています。ルアーの誕生秘話や歴史に興味がある方は一読して下さい。キンドル・アンリミテッドに契約されている方は0円で読むことができます。

アメリカンルアー釣れない?歴史とリアルさの進化を追う!の記事があなたのバスフィッシングライフのサポートになれば幸いです。

では!! よい釣りを(^O^)/

コメント