バスフィッシングを楽しまれているアングラーのみなさん、こんにちは!今回の釣りたいバス釣り日記は、コットンコーデル社の「ビッグオーC80」をインプレッションしたいと思います。

コットンコーデル社が生み出したビッグオーには、クランクベイトの原点となるウッド製のオリジナルモデルが存在していました。

その始まりは1967年、ノースキャロライナ州のフレッド・ヤング氏が入院中にバルサ材を削り、ルアーを製作したことにあります。これが後にビッグオーと呼ばれ、現在のクランクベイトの基礎を築く重要なモデルとなりました。

ビッグオーは当時、とても話題になったルアーで、なかなか手に入らない人気ルアーでしたが、1973年に、コットンコーデル社がフレッド・ヤング氏のバルサ製ビッグオーを元に、プラスチック製のビッグオーを開発・販売。これにより、より多くのアングラーに普及することになります。

ビッグオーは、単なるルアーではなく、クランクベイトの進化を象徴するシャロークランクです。コットンコーデル社のビッグオーC80を実際に使うことで、その特性や歴史を実感しながら、クランクベイトの発展について考えを巡らせたいと思い、今回紹介することにしました。

このルアーの使用を通じて、素材や構造の違いがアクションや浮力にどのような影響を与えるのか、また歴代のアングラーがどのようにシチュエーションに応じて使い分けていたのかを探ることができるでしょう。

では!!クランクの原点!コットンコーデル、ビッグオーC80のインプレ!の始まりです(^O^)/

コットンコーデル、ビッグオーC80のインプレッション

2025年4月、改めてコットンコーデル社のビッグオーC80と向き合うため、淀川へ行ってきました。フルサイズのシャロークランクの原点とも言えるビッグオーC80ですが、そのサイズはさすがに大きく、圧倒的な存在感を放っています。

今回は、プラスチック製は、プラドコジャパン限定2002年カラービッグオーと、期間限定で発売されたウッド製のフレッドヤング・ビッグオーの2種類を使い、それぞれの違いについても触れていきたいと思います。

しかし、現在このサイズのビッグオーは販売されておらず、入手可能なのは小さいサイズのみ。小型モデルは今も現役で販売されているため、そちらのほうが手に入りやすい状況です。

実際にビッグオーC80を使ってみた印象は、想像以上にタイトなアクションで、リトリーブ時の抵抗も思ったほど強くはありませんでした。これは、近年のタックルの進化による影響が大きいのではないかと感じています。

ヒロ内藤さんのYouTube動画で話されていましたが、当時のアングラーはビッグオーを高速リトリーブで使う事が主流と言う事だったので、高速リトリーブでも使いましたが、思いのほかアクションも破綻せず使えました。

また、プラスチック製のビッグオーは若干アクションが大きめであるのに対し、ウッド製のフレッドヤング・ビッグオーは天然素材の影響か、よりタイトでアクションのピッチが細かいように感じました。両方とも浮力が高く、すぐに浮き上がる特性がありますが、ウッド製の方がより強い浮力を持っている印象です。

特にトウッチング後にラインスラックをすぐに出し、キックバックに入れることで、その高浮力を活かした素早い浮き上がりが可能です。ボディが大きいため、水を動かすディスプレイスメントもC78とは全く異なり、存在感のあるアクションを生み出していました。ラインスラックを出さずにシミーライズさせると、これも独特なアクションが楽しめます。

春のフルサイズクランクの釣りで一発デカいのを狙いましたが、残念ながら叶いませんでした。ビッグオーC80はプラスチック版はたまに復活しますが、ボクも買う事が無かったのでストックが無いので復刻して貰えると嬉しいです。

コットンコーデル、ビッグオーC80のスペック

コットンコーデル社のビッグオーC80は、フルサイズのシャロークランクベイトで、クランクベイトの原点とも言われるモデルです。以下、スペックの概要です。

- 長さ:約3.2/5インチ(約8cm)

- 重量:1/2oz(約14g)

- 素材:プラスチック製(オリジナルはバルサウッド製)

このモデルはすでに廃盤となっており、現在は入手困難ですが、限定カラーとして一部ショップで販売されることもあるようです。

ビッグオーC80の製造仕様とアングラーの使い分け

ビッグオーC80には、ボディ素材の違いだけでなく、リップ一体成型とあと付けリップという大きく異なる製造方式があります。この点を踏まえると、プラスチック製とウッド製のビッグオーは、もはや別物のルアーと言っても過言ではありません。

フレッドヤング・ビッグオーが製作されていた時代のアングラーは、こうした特性の違いを理解した上で、シチュエーションに応じてプラスチック製とウッド製を使い分けていたのかもしれません。それぞれのモデルが持つ浮力やアクションの違いを最大限に活かし、より戦略的なルアー選択をしていた可能性も考えられますね。

ビッグオーC80の潜行深度とレンジコントロール

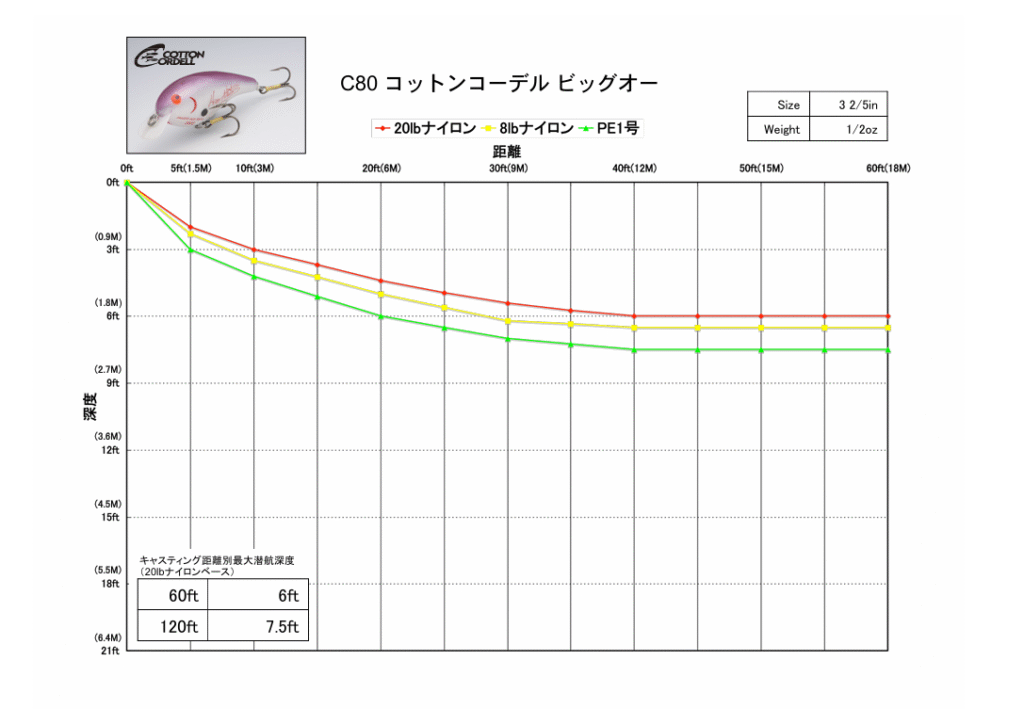

コットンコーデル社のビッグオーC80に関する限界潜行深度と潜行角のデータを見ると、20lbナイロンライン使用時には6フィート(約1.8m)に到達しないことが確認できます。

また、このデータから3フィート(約90cm)潜行させるには10フィート(約3m)の助走距離が必要であることが分かります。この特性を活かし、キャスティングの距離を計算しながらレンジコントロールを行うことで、より戦略的に攻めることが可能です。

クランクベイトの特性を理解し、データを活用することで、状況に応じた最適な使い方を見つけてみてください。

コットンコーデル、ビッグオーC80を楽しむ為のタックルセットアップ

今回、コットンコーデル、ビッグオーC80を楽しむ為に組んだタックルセットアップは、ロッドがヒロイズムのウィザード64CSW2にリールがスティーズリミテッド7.1、ラインはシルバースレッドSAR20lbをスプールして楽しみました。

ヒロイズムのウィザード64CSW2はミディアムヘビーアクションなので感度重視のクランキングが好きな方やステディーリトリーブ以外にロッドワークでビッグオーを使われる方にはおススメです。

通常のステディーリトリーブを中心に考えている方は、グラスやグラスコンポジットのクランキングロッドがおススメです。サイズの割に巻き抵抗が少ないのでミディアムクラスのパワーでも使えると感じます。

リールに関しては、ノーマルギアとハイギアのどちらを選ぶかは好みで決めれば問題ありません。ただし、ファーストリトリーブを中心に考える場合、ボクはノーマルギアを選択し、巻き抵抗を軽減しながら釣りをするスタイルを取ります。

ノーマルギアはリトリーブ時の負担が少なく、一定のリズムを保ちやすいため、長時間の釣りに適しています。一方、ハイギアはテンポよく手返しを重視する釣りに向いており、カバーエリアを効率的に探る際に有効です。状況に応じた使い分けを意識しながら、自分のスタイルに合ったギア選択をしてみてください。

ラインはナイロンでもフロロカーボンでも使用可能ですが、潜行データが示す通り、ラインの素材や太さによって潜行率が変化します。そのため、狙うレンジや釣りのスタイルに応じたライン選びが重要になります。

例えば、ナイロンラインは浮力が高く、ルアーの潜行を抑えやすいのに対し、フロロカーボンラインは比重が重く、ルアーの潜行を助ける特性があります。こうした違いを理解し、適切なラインを選択することで、より戦略的なアプローチが可能になります。潜行率を考慮したライン選びを行い、状況に応じたレンジコントロールを意識してみてください。

おわりに

今回は、コットンコーデル社のビッグオーC80を実際に使用し、その特徴を紹介しましたが、楽しんでいただけたでしょうか。現在、このC80は販売されておらず、中古市場でのみ入手可能となっています。機会があれば、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。

また、ボクはX(旧Twitter)でもバスフィッシングに関する情報を発信しています。この記事を読んで興味を持っていただけたら、ぜひ「X(旧Twitter)のフォローやいいね!」をしていただけると、今後の活動の励みになります。

さらに、記事の感想などがありましたら、お問い合わせフォームからコメントをお寄せください。皆様からのフィードバックをお待ちしております!

Amazonにて、キンドル本『アメリカンルアーの歴史と起源』を販売しています。ルアーの誕生秘話や歴史に興味のある方は、ぜひ一読してみてください。

また、Kindle Unlimitedに契約されている方であれば、無料で読むことが可能です。この本を通じて、ルアーの進化やアングラーたちの歴史的背景について、新たな視点を得られるかもしれません。

興味を持たれた方は、ぜひチェックしてみてください!

クランクの原点!コットンコーデル、ビッグオーC80のインプレ!の記事があなたのバスフィッシングライフのサポートになれば幸いです。

では!! よい釣りを((((oノ´3`)ノ

コメント