バスフィッシングを心から愛するアングラーの皆さん、こんにちは!🎣今回の「釣りたいバス釣り日記」では、バスフィッシング界に燦然と輝く歴史的な人物、バグリー・ベイト・カンパニーの創設者である「ジム・バグリー氏」に注目したいと思います。

ジム・バグリー氏の人生は、一人のアングラーがどんな困難にも立ち向かいながら夢を実現した感動の物語そのものです。戦争という荒波の中、自らの情熱と創造性を持って歩んだその足跡は、私たちに大きな勇気を与えてくれます。

1923年7月24日、フロリダ州ウィンターヘブンで誕生したジム・バグリー氏は、幼少期から釣りを楽しむ一方で、飛行機という別の夢にも魅了されていました。しかし、彼は視力の問題で夢だったパイロットにはなれず、戦争中は爆撃機の砲塔砲手として従軍し、勲章を授与される功績を残します。

その後、彼の情熱は釣り道具の世界へ向けられ、高品質なバルサ素材のルアーを作り上げるだけでなく、フィッシングライン業界にも革新をもたらしました。その礎となった物語には、家族から学んだ価値観や、自身の手で築き上げた努力の結晶があり、まさに「情熱」の塊といえます。

さらに、幸運にもバグリー・ベイト・カンパニーに深く関わりのあるヒロ内藤さんから伺ったジム・バグリー氏にまつわる逸話を通じて、皆さんと共に彼の足跡をたどってみたいと思います。それでは、ジム・バグリー氏の感動の物語を一緒に紐解いていきましょう!✨

では!!バグリールアーの歴史とバス釣り界の偉人ジム バグリーについて!の始まりです(^O^)/

1954年! 3500ドルでポークリンド会社Bills13を購入して事業をスタートさせる!

ジム・バグリー氏は、一家の大黒柱として働き者の母親に愛情深く育てられ、幼少期から人生において「本当に望むことは何でも成し遂げられる」という力強い信念を教えられました。この教えが彼の生涯を通じての原動力となりました。

ジム氏の最初の仕事は、わずか7歳のとき、製氷工場で藁を引く労働に励むことでした。この早い年齢での経験が、彼の勤勉さと努力への姿勢を形作る重要な役割を果たしたのです。

戦争が終結し、地元フロリダ州ウインターヘブンに戻ったジム・バグリー氏は、電気の配管工として一時期生計を立てていました。しかし、幼い頃から情熱を注いできたルアーフィッシングを仕事にする夢を諦めることはありませんでした。

その夢を叶える第一歩として、彼はフロリダ州バートウにあるエガー・ベイト・カンパニーで働き始めます。そこで、創業者ビル・エガー氏の指導の下、労働倫理と高品質なフィッシングルアーの製造技術を学ぶ機会を得ました。この経験が、後のバグリー・ベイト・カンパニー設立の礎となったのです。

1954年、休眠状態にあった地元のガレージショップ「ポークリンド会社 Bills13」を3500ドルで購入し、バグリー・ベイト・カンパニーを設立。後にこの建物は洋服のお直し店として新たな役割を担うことになりますが、その歴史的始まりには大きな物語が詰まっています。

翌1955年には、従来のポークリンドの形状を進化させ、ワームの形に伸ばした「ブラック・マジックイール」を発売しました。ブラック・マジックイールは、ポークチャンクの形状から一歩先を行き、長く伸びたユニークなデザインで市場に革新をもたらしました。この新しいデザインはアングラーたちに高く評価され、ルアーの未来を切り開く礎となりました。

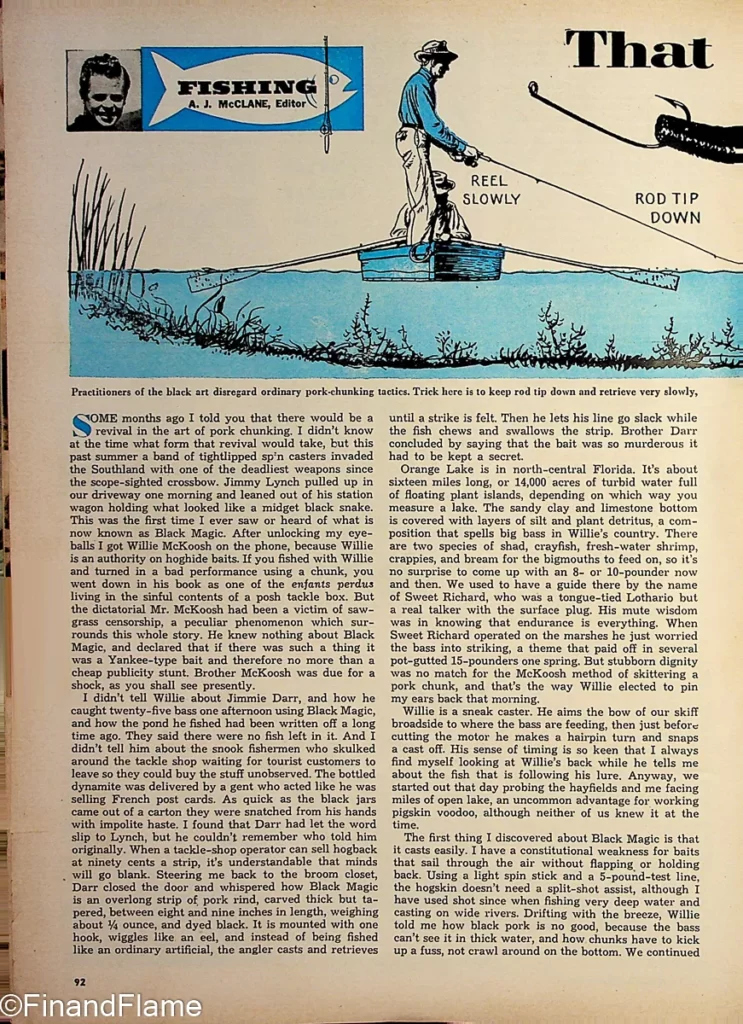

ジム・バグリー氏の革新的なルアー「ブラック・マジックイール」は、フィールド・アンド・ストリーム誌で「That New Black Magic」として取り上げられることで大きな注目を集めました。この掲載をきっかけに製品の評判が広まり、事業は飛躍的に拡大しました。ウィンターヘブンの小さなビルに店舗を構えるという新たな一歩を踏み出したのです。

記事の内容には、ブラック・マジックイールの使い方について詳細に記載されており、ルアー操作のテクニックが解説されています。たとえば、ロッドの角度の設定やスローなリトリーブスピード、さらにバイトがあった際のフッキングのタイミングなど、実践的なポイントがわかりやすく紹介されていました。

1960年バンゴーミノーの誕生! バグリーのルアーは最低でも35工程の作業を経て完成される!

バグリー社長は、バルサ材がルアー作りにおいて理想的な素材であると確信していました。しかしその軽さゆえに、ベイトタックルでは投げにくいという課題がありました。この弱点を克服し、キャスタビリティーに優れたバルサ製ルアーの開発に挑戦します。

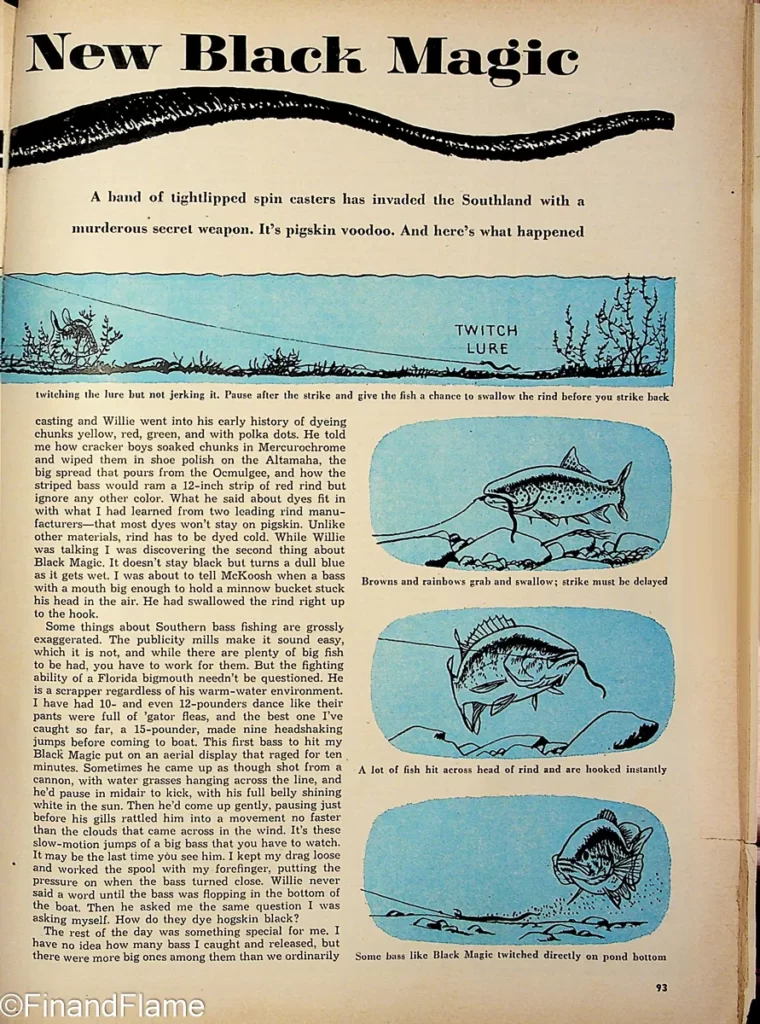

バグリー社が手掛けた最初のバルサ製ルアーは「ウォークン・トゥピード」と呼ばれるスイッシャープラグでした。このルアーは後の名作「BANG-Oミノー」の前身として知られています。そして、バグリー氏が掲げた次なる目標は、当時アメリカ市場に登場したラパラのルアーを超える革新的な製品を作り出すことでした。

その挑戦の結果、1960年に誕生したのが「BANG-Oミノー」です。このルアーは技術の粋を結集し、多くのアングラーに愛される製品としてその名を刻むことになりました。

バグリー社のハードルアーは、最低でも35もの工程を経て慎重に完成されることが知られています。当時、バルサ材を用いたハードルアーの製造経験がなく、初期段階では失敗の連続でした。しかし、ジム・バグリー氏とその仲間たちは挫けることなく、削り出しの機械や作業工程を何度も見直し、夜遅くまでアイデアを出し合いながら改善を重ねていったのです。

2024年1月24日にはSAVAMのYouTubeライブでボクがバグリー氏のルアー製作についてヒロ内藤さんに質問したところ、ヒロ内藤さんがバグリールアー製造の裏側について、特に機械から作り上げた部分について詳しく語られています。この中で紹介された「ナライの機械」は、驚くべき発明です。この機械は、大型ルアーモデルの外観をなぞりながら縮小版のルアーボディを精密に削り出すもので、従業員たちが一から力を合わせて作り上げたというのです。

さらに、良質なバルサ材を求めるために、バグリー氏は南米の地を隅々まで調査しました。バルサ材の品質管理は困難を極めました。日当たりによって成長速度が異なり、密度もそれぞれの木によって異なります。日陰で育ったバルサ材は密度が高く比重が重く、日なたで育ったものは軽く、高品質とされました。このため、バルサ材は密度に応じて3段階に仕分けされ、専用の器具を用いて釘の刺さる深さで密度を測る仕組みが開発されました。

密度が高く比重の重いバルサ材はクランクベイトのボディに使用され、一方、比重の軽い高品質なバルサ材はバングオーに採用されました。このような細やかなプロセスを経て製造されるバグリー社のルアーは、まさに職人技の結晶と言えるでしょう。

バグリー社のルアー製作技術はレーベル社やコットンコーデル社の技術も注ぎ込まれていた!

2023年6月23日、イレクターズで開催されたイベントにて、ヒロ内藤さんからバグリー社のルアー作りに関する貴重なお話を伺うことができました。私たちが何気なく手に取っていたメッキ処理が施されたバグリーのルアーですが、実はバルサ材にメッキ処理を施すことは非常に高度な技術を要するものだったそうです。

この技術の実現を支えたのは、コットンコーデル社からバグリー社へ転職したメッキ処理に精通したエンジニアの存在でした。彼の尽力により、アルミをルアーのボディに巻きつけ、真空状態の機械でメッキを行うという高い技術が開発されたのです。

さらに、長年の疑問であったバグリーベイトカンパニーとレーベル社の技術交流についても興味深い話がありました。アメリカンルアー業界において、リアルなペイントが流行した時代、レーベル社は非常に高いクオリティのプリント技術を誇っていました。この技術がどのようにバグリー社に伝わったのかについても詳細が語られました。

実は、技術を教えて欲しいとバグリー社側から依頼があったわけではなく、レーベル社の社長であるジョージ・ペレン氏の独断で行われたものだそうです。この大胆な決断は、業界内でも特筆すべきエピソードとして語り継がれています。

レーベル社の従業員はバグリー社へのプリント技術提供に反対する声を上げましたが、レーベル社の社長ジョージ・ペレン氏はルアー作りの先輩であるバグリー社との関係を深めたいとの思いから、プリント技術だけでなく機械も含めたすべてのノウハウを提供する決断をしました。

その結果、リアルなプリントが施されたバグリールアーのスモールフライシリーズなどが登場する運びとなります。本物そっくりの素晴らしいクオリティーを誇るこれらのルアーは、このような交流を背景に誕生しました。

さらに、バグリー社のルアーはその性能で多くのアングラーたちを支えました。特に、2003年と2004年のバスマスター・クラシック優勝を含む、計4度のクラシック優勝に貢献するという輝かしい実績を残しました。

1983年にヒロ内藤さんがバグリーに入社する背景には西山徹さんの存在が大きい!

ヒロ内藤さんは、西山徹さんのアメリカ取材をサポートする中で、重要なご縁を築きました。取材先でバグリー社を訪れた際、内藤さんが航空力学の大学出身であることから、バグリー社長と飛行機の話で大いに盛り上がります。この出来事がきっかけとなり、内藤さんはバグリー社へ誘われる運びとなりました。

バグリー社長は鮮やかなオレンジ色のヘリコプターでタックルショーやトーナメントに姿を現すなど、ユニークでカリスマ的な一面も持つ人物でした。

一方で、内藤さんは釣りが大好きである一方、趣味を仕事にすることに慎重でした。しかし、西山徹さんとの取材を通じて、バス釣りの最前線を見たいという思いが強まり、西山さんに相談を持ち掛けます。西山さんから「釣り具メーカーに勤めると釣りに行けなくなる」というアドバイスを受けた内藤さんですが、「釣りと仕事を両立する努力をする」と決意を語ったそうです。

そして1983年、内藤さんはバグリー社に入社。住居も会社の近くに構え、朝はルアーのテストした後、出社するという充実した日々を送りました。バグリー社は後に約200人を雇用する規模へと成長し、その一端を支えた内藤さんの情熱と努力は見事なものです。

ヒロ内藤さんから伺った「シルバースレッド誕生秘話

ヒロ内藤さんから伺った「シルバースレッド誕生秘話」は、徳永兼三氏から贈られた日本製のラインから始まります。その性能に感動した内藤さんは、このラインをバグリー社の仲間たちにプレゼントしました。しかし、これがきっかけとなり、内藤さんは一日に2度も社長室に呼び出されることになります。

最初の呼び出しでは、ラインを受け取った社員から話を聞いたバグリー社長が「私には日本製のラインを貰えないのかなぁ?」と内藤さんに尋ねたそうです。内藤さんはすぐにその意図がないことを説明し、ラインを手渡しました。その後、社長はキャンプで釣りを楽しむためにラインを持参し、翌日予定を早めて戻るほどその性能に感動。社長はこのラインをバグリー社から販売する計画を立て始めます。

内藤さんはライン業界への参入のリスクを考え、バグリー社長に進言を重ねましたが、1度目は、「ヒロ考えておいてほしい」とやんわりと受け流され、2度目には「お前はBerkleyの回し者か?君の給料明細には誰の名前が入っているんだ!」と強く問われる展開に。

それでもなお、内藤さんは社長の強い意志を感じ取り、3度目の進言の際、もし意志が変わらないなら進出を支持すると決心します。結局、社長は考えを変えることなく、内藤さんもその覚悟を受け入れました。

こうして誕生した初代シルバースレッドは、品質向上が停滞していたアメリカのラインメーカーに大きな衝撃を与え、1983年から1993年にかけて「スーパーラインブーム」を牽引する存在となりました。

1988年Bagley Bait Co.はルアー部門をBilly Stewart Jr.へ売却する

1980年代後半、バグリー氏は心臓発作を経験し体調が優れない状態が続いたため、会社のルアー部門をBilly Stewart Jr.に売却する決断を下します。その後は、友人や家族と釣りを楽しむ穏やかな生活に戻りました。

しかし、バグリー氏の退任後、会社は勢いを失い、製造基準にも変化が生じます。その結果、バグリー氏がオーナーだった時代に製造されたオリジナルのバグリールアーに比べて品質が低下してしまうという状況が発生しました。

Billy Stewart Jr.はこの状況を打開するため、ヒロ内藤さんに助けを求めましたが、内藤さんはバグリー氏の後を追う形で行動していたため、「バグリー社長に相談してください」と伝えたそうです。

そこでBilly Stewart Jr.はバグリー氏に相談を持ち掛けます。バグリー氏は、ライン部門を管理していたヒロ内藤さんに「私の名前が付いた会社が業績を落としていくのを見るのは辛い。どうかバグリールアーの立て直しに力を貸してほしい」と頼みます。

その結果、ライン部門がプラドコに買収されるまでの期間、ヒロ内藤さんはバグリールアーの再建に協力することを決意しました。この期間中、内藤さんはダブルワークで努力を重ね、会社の立て直しに全力を尽くしたと言います。

ヒロ内藤さんから伺った、ジムバグリー社長の人柄が伝わるエピソード!

ジム・バグリー氏は、2004年2月に80歳でその豊かな人生に幕を閉じました。その人生の軌跡は釣具業界のみならず、多くの人々に影響を与えるものでした。ヒロ内藤さんから伺ったジム・バグリー氏の人柄にまつわる話は、その偉大さと温かさを感じさせてくれます。

奈良県の池原ダムにフロリダバスを移植するプロジェクトについて、西山徹さんから相談を受けたヒロ内藤さんは、この計画をバグリー社長に相談しました。社長はしばらく内藤さんをじっと見つめた後、静かにこう尋ねました。「この話は、まだ誰にもしていないのか?」内藤さんは心の中で断られることを覚悟しつつ、その質問に答えたそうです。

するとバグリー社長は、「フロリダバスの稚魚の手配と空港までの輸送費を全額負担する」と即答されたそうです。バグリー社長は日本が大好きで、日本のアングラーたちに協力したいという思いからこの決断を下したと考えられます。その後、多くの人々の尽力により、フロリダバスの稚魚は奈良県の池原ダムへ無事に放流されました。

アメリカの釣り具業界は当時、非常に保守的な業界であり、黒人のビジネスマンはほとんど存在していない状況でした。そんな中、バグリー社長は「このような慣習は業界を停滞させる」と考え、堂々と人種差別に異を唱える数少ない人物のひとりでした。この勇気ある姿勢は、業界内での公平さと多様性を推進する原動力となり、多くの人々に影響を与えました。

このエピソードを通じて、バグリー社長が日本人であるヒロ内藤さんを温かく受け入れ、彼の成長を支えながら会社を育てていった理由が、より深く理解できるように感じました。また、ヒロ内藤さんがバグリー社長について語る際の嬉しそうな表情が、とても印象的で心に残りました。

ジム・バグリー氏は、その卓越した功績により、数々の栄誉に輝かれました。彼が受賞したプラドコ・レジェンド賞、ドルフィン賞、アメリカン・スポーツ・フィッシング界の生ける伝説賞、ビッグビジネス・ゴールドカップ・オブ・インダストリー賞は、釣具業界における彼の多大な貢献を象徴しています。

さらに、ジム・バグリー氏は国際釣具殿堂のチャーター・メンバーシップを授与されるという、釣具業界での不朽の存在として認められました。その足跡は、今もなお多くの人々に尊敬され、語り継がれています。✨🎣

おわりに

今回のバス釣り界の偉人、ジム・バグリー氏についてお楽しみいただけましたでしょうか?ヒロ内藤さんからイベントの合間に貴重なお時間をいただき、バグリー社長の人柄や偉大な功績についてお話を伺えたことは、忘れられない体験でした。

この記事を通して、ジム・バグリー社長の温かい人柄と釣具業界への深い愛が皆さんに伝わっていれば幸いです。この物語が、バスフィッシングに携わる方々の心に響き、釣りへの情熱をさらに深めるきっかけとなれば嬉しいです。

ボクはX(旧Twitter)でもバスフィッシングの情報を発信しています。記事を読んで興味を持ってもらえたら「X(旧Twitter)のフォローやいいね!」を頂けると今後の活動の励みになります。また、記事の感想などがあれば、お問い合わせフォームからコメントして下さい。

また、Amazonからキンドル本「アメリカンルアーの歴史と起源」を販売しています。ルアーの誕生秘話や歴史に興味がある方は一読して下さい。キンドル・アンリミテッドに契約されている方は0円で読むことができます。

バグリールアーの歴史とバス釣り界の偉人ジム バグリーについて!の記事があなたのバスフィッシングライフのサポートになれば幸いです。

では!! よい釣りを(^O^)/

コメント