バスフィッシングを楽しまれているアングラーのみなさん、こんにちは! 今回の「釣りたいバス釣り日記」は、バスフィッシングの歴史を語るうえで欠かせない人物――ジェームス・ヘドン氏と、彼が創業した「ジェームス・ヘドン&サンズの歴史」についてご紹介します。

物語の始まりは、ミシガン州ドワギヤックのミルポンド。 1890年代後半、ジェームス・ヘドンが池のほとりで何気なく削った木片を投げ込んだ瞬間、ブラックバスがそれに飛びついた――この偶然の出来事が、世界初のウッドプラグ誕生へとつながります。

その後、彼はカエルに似せたルアー「フロッグ」を自作し、1898年に試作を開始。 このひらめきが、やがて「スロープノーズ」や「ザラゴッサ」など、数々の名作ルアーを生み出すヘドン社の伝説へと発展していくのです。

そして今、ヘドン家の家系図やその後の歩み、初期ルアー誕生の逸話など、これまで語られてこなかった新たな資料や研究によって、ジェームス・ヘドンの物語はさらに奥深いものになりつつあります。

今回はそんな「へドンの歴史」に、もう一歩踏み込んで、家族の物語・技術革新・そしてルアーに込められた哲学をひも解いていきましょう!

では!!「へドンの歴史!」ジェームス ヘドン バス釣りの概念を変えた男!の始まりです(^O^)/

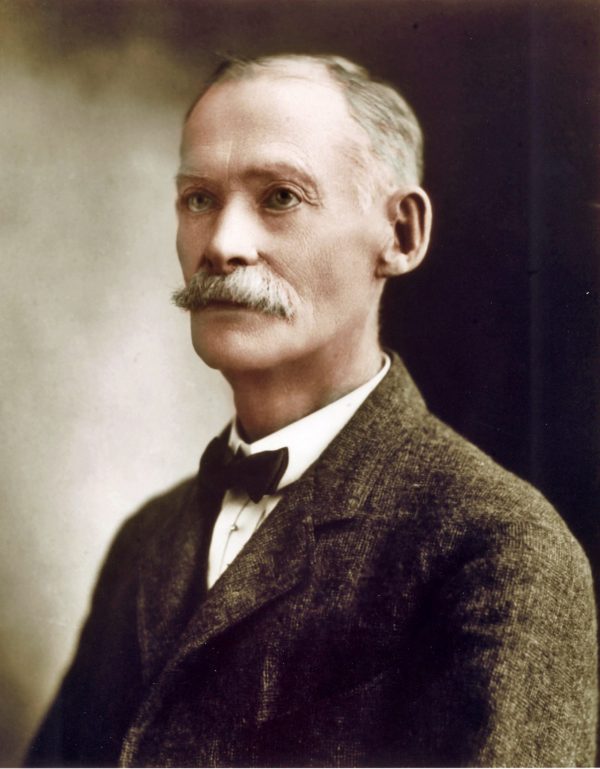

ジェームス・ヘドン ― 釣りと家族に彩られた物語

ミシガン州の小さな町、ドワジャック――その名は、ポトワトミ族の言葉で「たくさんの魚」を意味します。偶然でしょうか、それとも運命でしょうか。後にアメリカの釣り文化に名を刻む ジェームス・ヘドン の物語は、この地と深く結びついています。

1818年、ジェームスの父 リチャード・ヘドン はイギリスからアメリカに渡り、ミシガン州キーラータウンに新しい生活を始めます。

ジェームスへドンの誕生と家族

1844年8月28日、ジェームス・ヘドンはニューヨーク州ジェネシーバレーに誕生しました。 やがて一家はミシガン州ドワジャックへと移り住み、この地でジェームスは自然と向き合う暮らしを送りながら、釣りや養蜂など多彩な分野で才能を発揮していきます。

1869年2月13日、ジェームスはミシガン州カス郡でエヴァ・G・ヘイスティングスと結婚。二人の間には三人の子どもが生まれ、ヘドン家の物語は次世代へと受け継がれていきました。

以下は、ジェームス・ヘドンを中心とした家系図です:

[0世代]

Richard Heddon (1819–1900) ── Elizabeth Jane Tuttle

│

└─ [1世代]

James Heddon (1845–1911) ── Eva G. Hastings (1852–1942)

│

├─ [2世代] William T. “Will” Heddon (1870–1955) ── Laura Heddon (妻)

│ └─ [3世代] Jim Heddon

│ └─ [4世代] Charles “Chuck” Heddon ← 曾孫

│

├─ [2世代] Myra Heddon (1874–1939)

│ └─ 子孫(不明)

│

└─ [2世代] Charles Heddon (1876–1941)

└─ [3世代] John A. Heddon (1899–1979)

└─ 子孫(別系統)

父リチャードの養蜂と市長職

リチャード・ヘドンは、ミシガン州ドワギヤックで養蜂業を営んでいました。彼の蜂蜜は地元のみならず海外にも知られるほどの品質を誇り、地域の名士として市長職も務めるなど、町の発展に大きく貢献しました。

この養蜂事業は法人化された会社名こそ記録に残っていませんが、ジェームス・ヘドンが出版した養蜂の専門書『Success in Bee Culture as Practiced and Advised』では、「Heddon Hive(ヘドン式巣箱)」という独自の巣箱が紹介されており、技術的にも革新的な取り組みがなされていたことがわかります。

さらに、ジェームス自身も「JAS Heddon Dowagiac Mich」という刻印入りのガラス瓶で蜂蜜を販売していたことから、「JAS Heddon」というブランド名で個人事業として展開していた可能性が高いと考えられます。

この養蜂の経験が、後のルアー開発にも影響を与えたのではないか――自然との向き合い方、観察力、そして手仕事の精度。 釣りと養蜂、異なるようでいて、どちらも「自然との対話」から生まれた文化なのかもしれません。

成功した事業を背景に、リチャードは地元ドワジャックの市長も務め、消防監査官や学校委員会のメンバーなども歴任。町の名士として地域に深く貢献しました。

父の養蜂と少年ジェームス

ジェームスは父の養蜂場を手伝いながら、自然と向き合う力を養います。釣りの腕も、この少年時代の経験から培われました。

青年期には、独自の道も切り開きます。1887年、週刊新聞 「ドワジャック・タイムズ」 を創刊し、民主党員向けの情報を届けるオーナー兼編集長として活躍しました。さらに1888年には、父リチャードに続き ドワジャック市長 を2年間務め、町を守る立場にも立ちました。

父子二代で市長職を務めたヘドン家の存在は、地域社会への深い愛情と影響力の象徴と言えるでしょう。

ミルポンドでの伝説の誕生とヘドン・フロッグの製作

1890年代後半、ミシガン州ドワギヤックのミルポンドのほとりで、ジェームス・ヘドンは友人を待ちながら木の枝を削っていました。何気なく削った木片を池に投げ入れると、ブラックバスがそれに食いついた――この偶然の出来事が、後に世界初のハードプラグ誕生のきっかけとなったと語り継がれています。

ただし、この「ミルポンドの伝説」には諸説あり、1940年代に広報担当としてヘドン社に入社したホーマー・サークル氏による広告戦略だったのではないか、という見方もあります。

ジェームス・ヘドンは1898年頃、釣り仲間のためにカエル型のルアー「オリジナル・ヘドン・フロッグ」を試作しました。現存するのはわずか8個で、現在はプラドコ社やヘドン博物館に保管されているほか、アメリカのルアー収集家クライド・A・ハービン氏が一時期2個を所蔵していたこともあります。日本では、グラスアイ代表の河合義成氏がその貴重な1個を所蔵しています。

1902年にウィル・へドンと共にジェームス ヘドン&サンズ社を設立

902年、ジェームス・ヘドンは自宅の台所でルアーの製造を始めたとされています。やがて、ミシガン州ドワギヤックのグリーンストリート303番地にある2階の小さな部屋を借り、息子ウィリアム・ヘドンも製作に加わりました。家族による手作りのルアー製造は、徐々に事業として拡大し、より広い敷地へと移っていきます。

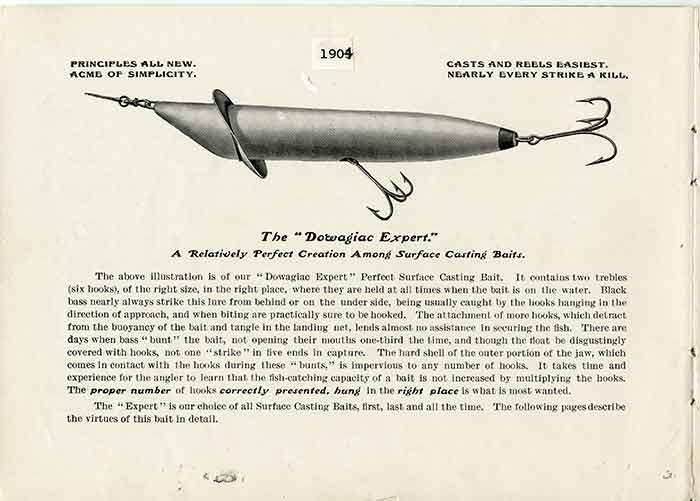

同年、ジェームス・ヘドンは世界初の商業用プラグ「Dowagiac Expert(ドワギヤック・エキスパート)」を発表します。通称「スロープノーズ」と呼ばれるこのルアーは、ブラックバスの闘争本能を刺激することを目的に設計され、水面での動きや音によって魚を引き寄せる革新的なものでした。

この「Dowagiac Expert」は、単なる模倣ではなく、バスの習性に基づいた実用的なアプローチを追求したルアーであり、ジェームス・ヘドンの哲学が色濃く反映された製品でした。

「Dowagiac Expert」は、“Perfect Surface Casting Bait”(完璧な水面キャスティング用ベイト)として紹介されました。また、カタログにはDowagiac Expertについて次のように説明しました。

バスを釣るのに他のサーフェイスゲームの釣りで、どんなに生き物に似たルアーを作っても何も得られません。

ブラックバスは、主に闘争的なフィーダーです。したがって、バスの食欲がクリールに置くように計算されるのではなく、ブラックバスの好戦性を興奮させるルアー。

それは水の動きや音が、バスを引き付け、噛む本能を興奮させるカエルやミノーに似ていることに注目してください。

イミテートしたミノー、カエルなどは、バスの性質や習慣を知らない釣り人を虜にする傾向があるかもしれませんが、これらの模倣的なルアーが「ストライク」を引き起こすのに何の役割も果たさないことは確かです。

当時、「スロープノーズ」の販売価格は1ドルでした。1900年代初頭の1ドルといえば、サーロインステーキなら約3.5kgも買えるほどの価値があり、かなり高価な価格設定だったと言えるでしょう。

それでもジェームス・ヘドンは、このルアーがもたらす釣りの楽しさや興奮は、1ドル以上の価値があると信じていたに違いありません。単なる道具ではなく、自然との対話を楽しむための“体験”を提供するものとして、彼は自信を持って世に送り出したのです。

長男ウィル・ヘドンが経営に参加

1870年7月14日、ウィル・ヘドンは三人兄弟の長男として誕生しました。20歳の頃には、Dowagiac Gas and Electric Companyで電気技師として働き、技術者としての経験を積みます。

1897年頃には、ドワジアック電話会社を設立。すでに市場を支配していたベル社に対抗する初の競争相手として注目され、事業は成功を収めました。最終的にはこの電話会社をベル社に売却し、得た資金をもとに父ジェームス・ヘドンの新たな挑戦を支援します。

ウィルは父に融資を行い、1902年に「ジェームス・ヘドン・アンド・サン」社の設立を後押ししました。翌1903年のカタログには「James Heddon & Son」の社名が記載され、家族経営の形が明確になります。

1904年までには、カナダに販売代理店を設け、ドワジアックには新しい工場も完成。ジェームスはルアーのテストと開発のため、フロリダの地を選び、事業はさらに拡大。1907年には工場の増設に至るほどの成長を遂げました。

次男 チャールズ・ヘドンも経営に参加しジェームス・ヘドン&サンズに

1875年、ジェームス・ヘドンの次男チャールズ・ヘドンが誕生しました。若い頃からビリヤードに熱中し、やがてアマチュア世界選手権のタイトルを獲得するほどの腕前を持つプレーヤーとして知られるようになります。

1908年、チャールズが家業に加わると、社名は「James Heddon & Sons(ジェームス・ヘドン&サンズ)」へと改名され、家族経営の体制がさらに強化されました。ヘドン社はルアー専門メーカーと思われがちですが、実際にはロッドやリール、その他の周辺漁具も製造・販売しており、総合釣具メーカーとしての地位を築いていきます。

チャールズはビジネスの洞察力に優れ、特にマーケティングにおいてその才能を発揮しました。彼は全国のセールスマンとディーラーネットワークを構築し、熟練した釣り人を雇ってルアーの実演を行わせるなど、積極的な販促活動を展開。ヘドンのルアーを使えば魚が釣れる――このメッセージを繰り返し伝えることで、消費者の信頼を獲得していきました。

1910年には、アメリカ東北部だけでなく、サンフランシスコやトロント、さらにはカナダにも販売代理店を設けるまでに事業は拡大。チャールズの手腕によって、ヘドン社は名実ともに全米規模の釣具メーカーへと成長を遂げました。

1911年12月7日にジェームズ・ヘドン他界

1911年12月7日、ジェームス・ヘドンは67歳で静かにその生涯を閉じました。 彼が残したのは、ただの釣具メーカーではなく、バスフィッシングそのものでした。

その後、長男ウィル・ヘドンはフロリダに拠点を移し、ルアーの研究開発を続けながら、次男チャールズと共に経営を担っていきます。しかし、次第にチャールズが単独で経営を引き継ぐ形となります。背景には、ウィルの破天荒な性格と先見性がありました。

彼は当時としては驚くべき小型飛行機によるアクロバティック操縦を行い、1891年8月22日にはドワジアックのサウスパークで熱気球を使った史上初のスカイダイビングを成功させています。こうした奇抜な行動は、地元住民の目を引き、経営から距離を置く一因となったのかもしれません。

とはいえ、ウィルが関わっていた時期に生み出された「ザラゴッサ」(※諸説あり)などのルアーは、現代でも通用するデザインと魚を魅了する機能を備えており、彼の創造力がいかに優れていたかを物語っています。

また、ウィルの妻ローラも釣具開発に関わり、「ドワジャックミノー」をベースにした新たなルアーを「ジャネットホーリー」ブランドから販売するなど、家族ぐるみで釣り文化の発展に貢献しました。

ウィルの息子ジム・ヘドンも一時期ヘドン社に在籍していましたが、後にジョン・ヘドンが会社を継ぐ流れとなり、ジムはフロリダで新たなビジネスを立ち上げる道を選びました。

ヘドン社がプラスチックルアー「ルーニーフロッグ」を発表!

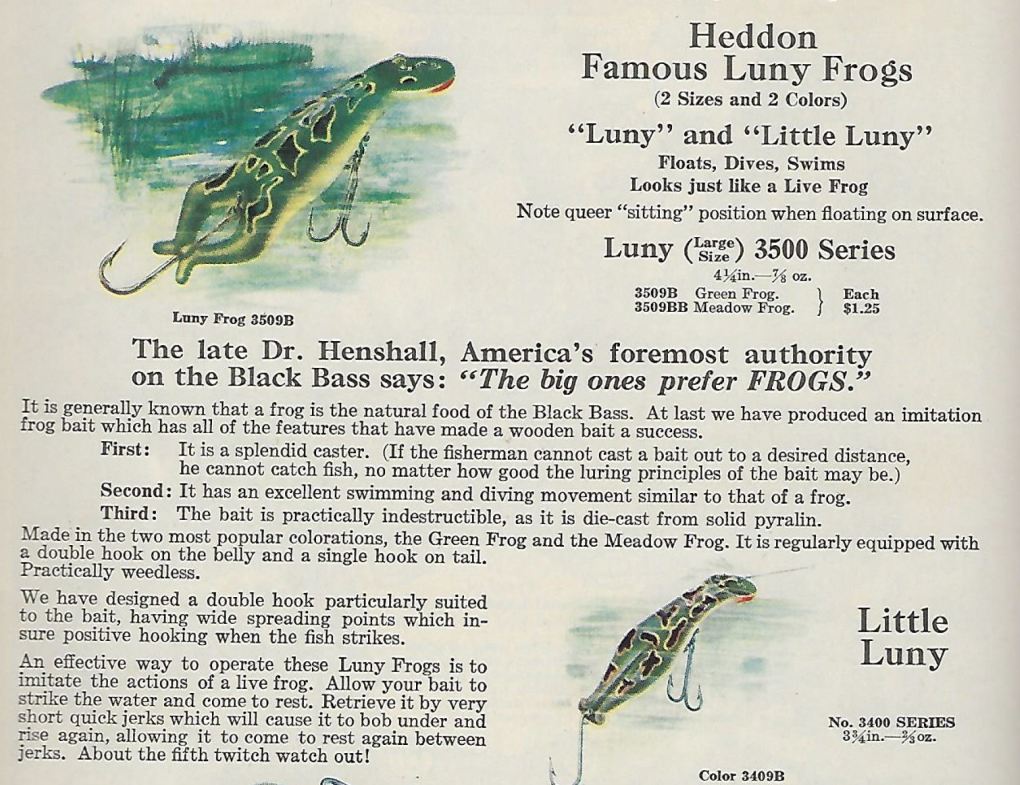

その後、1920年代には、ヘドン社は、質の高いタックルを世界へ生産していきます。1929年に初めてプラスチック素材を用いたルアー 「ルーニーフロッグ(Rooney Frog)」は、ヘドン社が初めてプラスチック素材を使用して製造したルアーです。

しかし、このルアーは当時の素材(ビラリン)の特性から、耐久性に問題があり、釣果にも限界があったとされています。そのため、製造期間はわずか5年間(1927年〜1931年)で、1932年にはカタログから外されました。

1933年には、「リバーラント・スプーク(River Runt Spook)」 を発売。これにより耐久性と浮力が向上し、バス釣りの手法に新たな可能性をもたらしました。

スプークとは、透明のボディを指しており、見た目が実体のない幽霊のようだったのでスプークと命名された。今では安価なプラスチック素材でしたが、当時は最先端の素材を使ったルアー製作をしていた事になります。

その後1939年には、ヘドン社を代表するトップウォータールアー 「ザラ・スプーク(Zara Spook)」 が登場。プラスチック製ルアーの普及とともに、ヘドンの革新は釣り業界に革命を起こし、今なお多くの釣り人に愛され続けています。

1941年12月にチャールズ・ヘドンが他界しジョン・ヘドンが跡を継ぐ!

1941年12月にチャールズ・ヘドンが65歳で他界し経営をジョン・ヘドンが引き継ぎます。ジョン・ヘドンは既に経営に参加されていたので後継者として既に決まっていた人物です。

しかし、第二次世界大戦が勃発する事で、経営が難航する事態に陥ります。戦時中は販売されたロッドやリールの修理は許されたのですが、工場ではスチールロッドの製造の技術は陸軍の無線機のアンテナの製造に使われました。

軍への功績が認められて、「E・アワード」勲章が授与されました。E・アワードとは、戦時中に兵器や物資の製造で特に優れた成果を挙げた企業や工場に対して、米陸軍・海軍が共同で授与した勲章です。1942年から1945年までの間に約5,000の企業が受章し、表彰された工場には「E旗」が掲げられ、従業員には「Eピン」が配られました。

1946年に戦争が終わり、釣り具の生産をさいかいしますが以前の状態に戻るのに2年の歳月が掛かりました。全ての釣り具がカタログに掲載されるようになったのは3年後の1949年からです。

カタログに記載されたジョン・ヘドンのメッセージとして「重要な事は長年にわたりヘドン社で働いて来た有能な従業員たちが戦争のためでなく、スポーツの為に製品を作る」とあり、ヘドン社の商品は最高なんだともあり、実際に当時はグラスロッドが主流になっていた時期にも関わらずヘドンのバンブーロッドは支持されていたようです。

朝鮮戦争が勃発した事でジョン・ヘドンは事業を売却する!

1952年、朝鮮戦争の勃発により、ヘドン社は大きな転機を迎えます。ロッド製作に欠かせなかった「トンキン竹」の輸入が困難となり、バンブーロッドの製造が継続できなくなったことで、経営は次第に厳しさを増していきました。

そんな中、ヘドン一家はアメリカ企業らしく、収益性が高いうちに事業売却を決断。1955年、ヘドン社は「マーチンソン一族」に譲渡され、ジョン・ヘドンは「ジェームス・ヘドン&サンズ有限責任会社」の会長に就任しますが、同年に引退します。

その後、1960年にはミシガン州プリモン市に拠点を置くエアガンメーカー「ディジー社」に吸収合併され、ここで副社長ホーマー・サークル氏とラリー・ウェスト氏が出会うことになります。

さらに、ヘドン社はヴィクター・コンプトミタ―コーポレーションの傘下を経て、1984年に「EBSCOインダストリー」へ売却。1986年には、EBSCOの一部門である「プラドコ・フィッシング」に吸収され、ヘドンブランドは新たな時代へと進みます。

そして、ミシガン州ドワギヤックの旧ヘドン社跡地には「ヘドン・ミュージアム」が設立されました。館内には1902年から1984年までの82年にわたる歴史を物語る、約2,000点のルアーコレクションが展示されており、初期の手作り「ヘドン・フロッグ」も大切に保管されています。

現在のヘドンとヘドン一族

プラドコに吸収された後も、ヘドンの魂はルアーデザインの中に生き続けています。かつてのデザイナーたちは「スーパースプーク」や「ワンノッカースプーク」など、革新的なルアーを次々と生み出し、ヘドンブランドの魅力を現代に伝えています。

また、ラリー・ウェスト氏はヘドンからプラドコへ移籍後、日本市場へのルアー普及に尽力。彼の活動により、プラドコ製品は日本のアングラーにも広く知られるようになりました。

現在、ヘドン一族でバスフィッシングに関わっているのは、ウィル・ヘドンの孫にあたるチャック・ヘドン氏です。元イースタン航空のパイロットだったチャック氏は、定年後に「NFLCC(National Fishing Lure Collectors Club)」のメンバーとして活動し、「F.A.T.O.(Florida Antique Tackle Collectors)」では副会長を務めるなど、オールドルアーの継承に力を注いでいます。

チャック氏は、単なるコレクターではなく、ヘドンルアーの歴史と哲学を次世代へ伝える語り部でもあります。彼の活動は、ヘドンの物語が今もなお続いていることを証明しているのです。

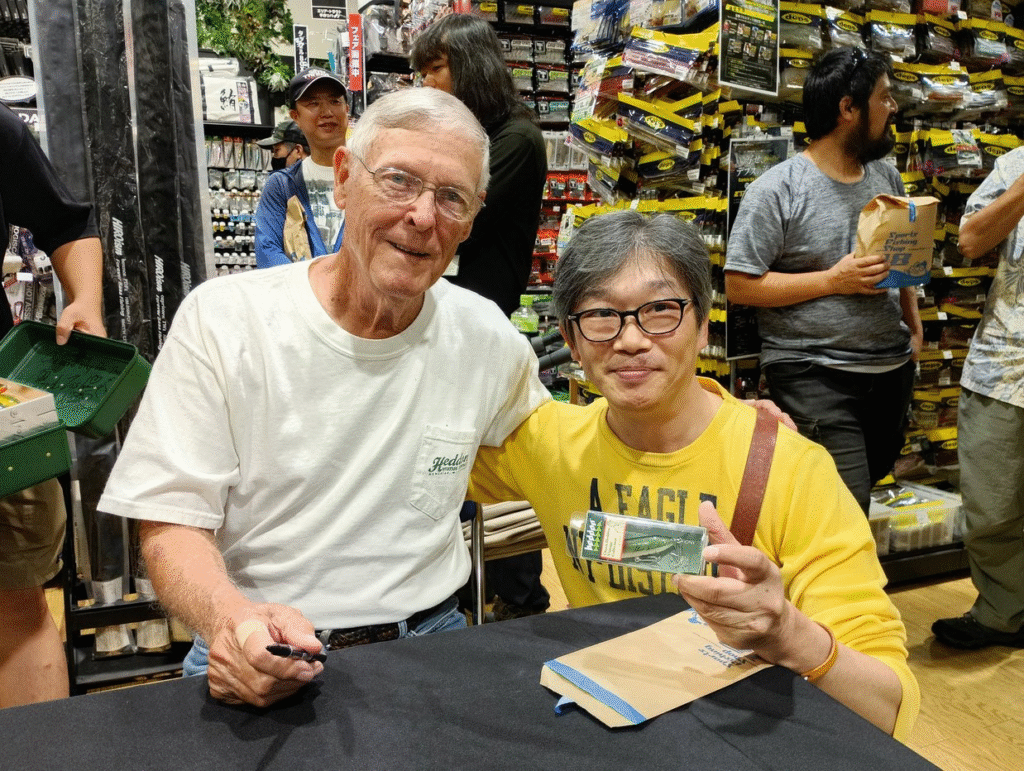

2025年、ヘドンの歴史に新たな一頁が加わりました。 ウィル・ヘドンの孫であり、ジェームス・ヘドンの曾孫にあたるチャック・ヘドン氏が、日本のスミス社と共同で「チャック・ヘドン ヴィンテージコレクション」を企画・監修。自身が生まれた1942年当時のカラーを再現したベビートーピードを復刻し、来日イベントを通じて日本のファンと交流を深めました。

筆者もこの貴重な機会に恵まれ、チャック氏が登壇されたセミナーに参加。ありがたいことに、ヒロ内藤さんが通訳を務めてくださり、アンティークルアーに関する質問を直接チャック氏に投げかけることができました。 彼の来日は、ヘドンの歴史が今も生きていることを証明する、まさに“奇跡の瞬間”だったのです。

おわりに

今回は、バス釣り界の偉人ジェームス・ヘドン氏を取り上げました。 世界で初めてプラグを作り出した人物として知られていますが、その物語は単なる発明者の伝記にとどまりません。

以前、ヒロ内藤さんから伺ったお話によると、ジェームス・ヘドンの父親もウッド製のフィッシュデコイ――いわゆる“おとり漁具”を作っていたそうです。実際にスピアリング・デコイの写真を見せていただいた記憶があり、その造形と用途に驚かされたのを覚えています。

さらに、松下文洋さんの著書『奥深きルアー復刻 アメリカンルアー・コレクション入門』によれば、ジェームス・ヘドンは1860年代には父と共にキッチンを工房として使い、スピアリング・デコイを製作していたとのこと。冬の凍った湖に穴を開け、デコイで魚を誘い出してモリで突く――そんな漁法に使われていたのです。

そして何より興味深いのは、ジェームス・ヘドン自身が最初のプラグを発表した際、「ルアーをリアルな生き物に似せても意味がない」と断言していたこと。これは、魚の本能に訴える“動き”や“音”こそが重要だという、彼の哲学を物語っています。

最近、ヘドンのルアーを眺めていると、まるで「君はボクをどう使いこなすのかな?」と語りかけてくるような気がしてなりません。 それは、単なる釣具ではなく、自然との対話を楽しむ“道具”としての存在感――ジェームス・ヘドンが遺した本質が、今もなお生きている証なのかもしれません。

ボクはX(旧Twitter)でもバスフィッシングの情報を発信しています。記事を読んで興味を持ってもらえたら「X(旧Twitter)のフォローやいいね!」を頂けると今後の活動の励みになります。また、記事の感想などがあれば、お問い合わせフォームからコメントして下さい。

また、Amazonからキンドル本「アメリカンルアーの歴史と起源」を販売しています。ルアーの誕生秘話や歴史に興味がある方は一読して下さい。キンドル・アンリミテッドに契約されている方は0円で読むことができます。

「へドンの歴史!」ジェームス ヘドン バス釣りの概念を変えた男!の記事があなたのバスフィッシングライフのサポートになれば幸いです。

では!! よい釣りを(^O^)/

コメント