バスフィッシングを愛されているアングラーのみなさん、こんにちは!今回の釣りたいバス釣り日記は、ボーマー社の「モデルA」をインプレッションしていきたいと思います。

ボーマー社(Bomber Bait Company)は、1946年にアメリカでクラレンス・タービー氏とアイク・ウォーカー氏によって設立されました。彼らは第二次世界大戦中にも、自分たちが使いたいルアーを作り続けた釣りバカです。

最初の製品である「ボーマーベイト」は、ディープクランクベイトの先駆けとなり、釣り人たちに高く評価されました。このルアーは、浮力がありながらリトリーブ時に潜る「フローター・ダイバー」という特徴を持ち、当時のルアー市場に革新をもたらしました。

1950年代には、プラスチック製ルアーの製造を開始し、その後、「モデルA」や「ファットA」を作り出します。

今回紹介する「モデルA」のデザインに関与したした人物は、「チャーリー・メドレイ」です。1972年、24歳でボーマーに入社し「ファットA」も作り出します。

ボーマー社がプラドコ社に買収された時も「チャーリー・メドレイ」はプラドに移籍しファットフリーシャッドの開発にも参加します。

では!!生産時期に違いあり!ボーマー モデルAのインプレッションの始まりです(^O^)/

ボーマー社のモデルAはタイトなアクションが特徴的なクランクベイト!

今回のインプレッションでは、モデルAの6Aを中心にお送りしたいと思います。釣行日は2025年の3月の淀川です。モデルAを使用して最初に感じるのが、アクションがタイトな事です。

通常、クランクベイトのアクションのイメージは大きく力強いでしょうが、モデルAはタイトなので濁りが無くても使い易いクランクベイトです。

アクションに関しては、冬のクランクベイトの釣りで使うのに「モデルA」の名前をマイク・アイコネリも上げていたので納得できます。スリムなボディなので、浮力は弱いのかと言えば、そんな事はありません。個体差なのか分かりませんが、キルを掛けてフリーライジングで浮上させると功を描きながら浮き上がってくることがあります。

このアクションにチョット違和感を感じたので調べて見ると、スミスの池島さんのブログ「IKE-Pの釣れづれ日記」にモデルAには、生産年代によって浮力とアクションに違いがあると書かれていました。記事によると、ファーストモデルはリアがヒートンになっており、製造過程による製品のバラツキはあるが、アタリのモデルAのアクションだそうです。

セカンドのモデルAは、リアのアイがエイト管になり、ウェイトの素材が変更されて浮力が強く、以前のモデルAのアクションとは違うそうです。セカンドモデルも前期と後期があり、前期のモデルAはハズレだそうです。この記事を読んで、ボクが感じた変な違和感の理由がわかりました。

ボクのモデルAはハズレかも知れませんが、現在販売されているサードモデルの「BMB06A」は、ボクは持っていないので、何とも言えないのですが、コチラは昔のモデルAに近いアクションと浮力だそうです。

リップ形状はリーフタイプです。水中への進入時の抵抗の軽減とアクションの初動を上げる為にこのようなデザインになったようです。

カバーにコンタクトした時には、反応よく回避してくれますし、スグにボトムへのポジションを取ろうとしますが、低重心では無いのでバタつき感はあります。オカッパリでは、6A、7Aは使い易いです。キャストの距離とロッドの位置で、潜行深度を調整しながら使うと色々な攻め方ができます。

また、ファーストリトリーブ時でも抵抗は少なく、アクションの破綻が見られないのでスレたバスを相手にしても抵抗なく使えるクランクベイトです。

※新旧のモデルAについては、「IKE-Pの釣れづれ日記」に詳しく書かれていますので、コチラ⇩を参考にして下さい。

モデルAをインプレッションしたタックルセットアップ

今回のモデルAのインプレッション釣行で使用したタックルセットアップは、ロッドはヒロイズムエアーの中から、ファーストムービングルアーに特化したロッドである「ヒロイズムエアー・バンガード」をチョイスしました。バンガードのスペックは長さ6.7フィート Lure 1/4oz~3/4oz line 8lb~20lbです。

リールは、ダイワのジリオンのノーマルギア6.3にラインはフロロカーボン14lbで組んでみました。バンガードはレギュラーテーパーのロッドなので、10.5gの6Aをキャストするにもストレスがありません。

ミディアムヘビークラスのロッドでも使いましたが、5A、6Aはミディアムライトからミディアムアクションのロッドが使い易いと感じます。7A、8Aも使えますが、グラスやグラスコンポジットのロッドか感度重視ならミディアムヘビーのロッドを使うと良いと思いました。

もう1本は、「ヒロイズムのウィザード64CSW」です。コチラはレギュラーファーストテーパーのミディアムヘビーのロッドです。ボクの感覚では、6Aクラスは、少し投げにくいですが、ファーストリトリーブはパワー負けを感じないので使い易いです。リールはスティーズリミテッド7.1のハイギアにラインは、ナイロン20lbでセットアップしました。

リールは低水温時は、ピッチが上がり辛いノーマルギアを使った方が無難ですし、バーニングさせる釣りや感度を意識したボトムバンプの釣りでハイギアタイプを使うと良い感じです。

ラインはフロロカーボンでもナイロンでも構わないと思いますが、同じライン径を使って限界潜行深度を1フィート余分に潜らせたいなら、フロロカーボーンをチョイスすると良いですし、追い食いのアタリを取りたいなら、PEラインとリーダーのセットが良いと思います。

ボクは、だいたい16ポンド~20ポンドのナイロンラインを使う事が多いです。理由はオカッパリの釣りが多いので、そんなに潜らせるシチュエーションが無いのが理由ですし、1本のロッドで、違うタイプのルアーも使うからです。

モデルAを効果的に使う7つのテクニック

ボーマー社のモデルAを効果的に使うには、通常のステディーリトリーブ以外に7つのテクニックがあります。

①ボトムバンピング

②バンプ&クロール

➂バック&フォース

④ストップ&ゴー

⑤バンプ&ラン

⑥スナッグ&リップ

⑦ニーリング&リーリング

ボトムを叩きながら釣るテクニックを分類するとボトムバンピング・バンプ&クロール・バック&フォースがあり、中層でイレギュラーにアクションさせるには、ルアーの動きを止めたり動かしたりする、ストップ&ゴーテクニックがあります。

障害物に絡めて釣るテクニックでは、ハードカバーにぶつけて用いるバンプ&ランや水生植物(ソフトカバー)に絡めては外すを繰り返すスナッグ&リップがあります。

ニーリング&リーリングはロッドティプを水に突っ込む事で、クランクベイト限界潜行深度を稼ぐためのテクニックです。

※クランクベイトのテクニックに関する事は、図解を使って説明している記事があるので、こちら⇩を参考にして下さい。

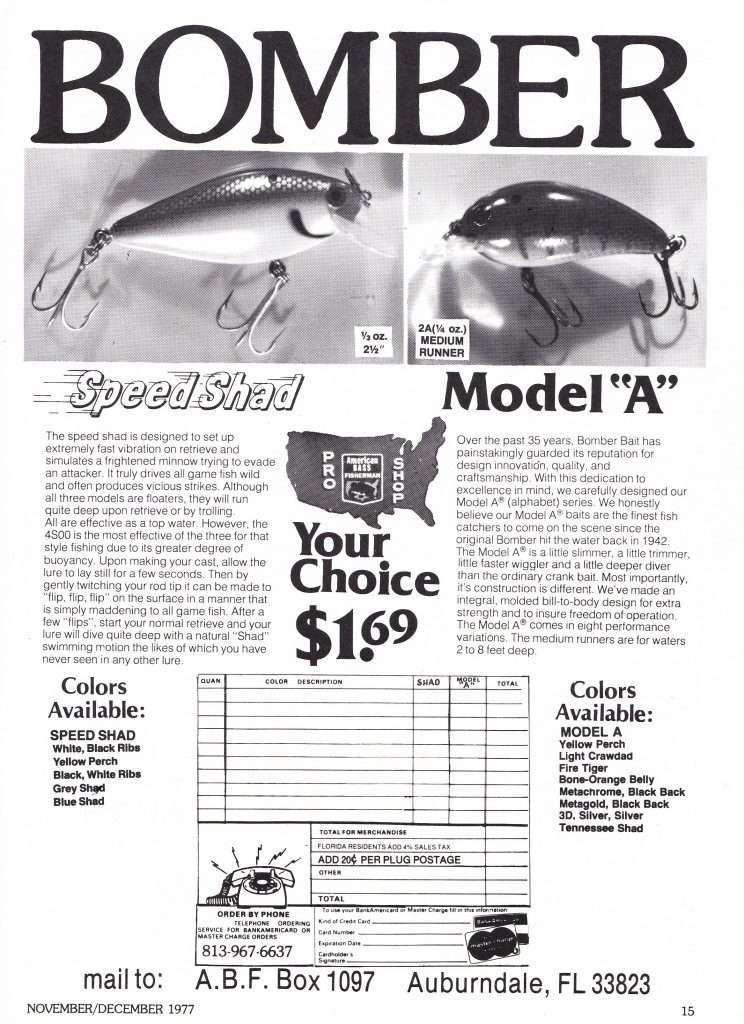

発売当初のカタログから見る『モデルA』のスペックと性能!

ボーマー社のモデルAの登場は、1977年のようです。広告によるとリップとボディの一体成型に拘っているようです。一体成型にする事で、ルアー操作の自由度とルアーの強度を上げられると下記の広告に謳っています。

ボディとリップの一体化によって空気室の確保や余計なリップの接着による不純物が付かない事がルアーのレスポンスを上げているのだと思います。この辺りの発想があったからこそ、現在のクランクベイトのデザインにも受け継がれているんでしょうね。

ボーマーベイトもウッドからプラスチック素材へ移行する際にトラブルに見舞われたので、その時にルアーのプラスチック化のノウハウを得たと考えられます。

広告には、モデルAは通常のクランクベイトよりもスリムで、少しトリムで少し早く動き、少し深く潜るとあります。この辺りが、クランクベイトのアルファベット戦争時、ボーマー社と他社のクランクベイトの差別化のポイントに成っているようですね。

モデルAは、発売当初から8タイプがラインナップされており、ディープクランクベイトを最初に作りあげたボーマー社ならではの技術で、各ゾーンをシステマティックに攻略する事が出来る様に作られていました。

※なお、ボーマーベイトカンパニーについてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事⇩をぜひお読みください。より深い理解が得られるはずです!

ボーマー モデルAの見分け方とラインナップを解説!

ボーマー モデル Aのラインナップを以下の表で示します。各モデルは潜行深度やサイズが異なり、用途に応じて選択できます。現在、モデルAはセカンドモデル(B0)表記からサードモデル(BMB)表記へと仕様が変更されていますので、購入の際には気を付けて下さい。

| モデル名 | ボディ全長 | 重量 | 潜行深度 |

|---|---|---|---|

| B02A | 5.4 cm | 3.5 g | 0.6~1.2 m |

| B04A | 5.43 cm | 8.2 g | 0.9~1.8 m |

| B05A | 4.4 cm | 7 g | 1.2~1.8 m |

| B06A | 5.4 cm | 10.5 g | 1.8~2.4 m |

| B07A | 6.6 cm | 14 g | 2.4~3 m |

| B08A | 7.798 cm | 17.7 g | 3~3.9 m |

これらのモデルは、浅い水深から深場まで対応可能で、釣り場やターゲットに合わせて使い分けることができます。見分け方は、数字が大きくなるにつれボディサイズが大きくなり、リップも長くなります。なので、見た目で大きさの違いを知ることができます。

ボーマー モデル A ラインナップの特性と用途

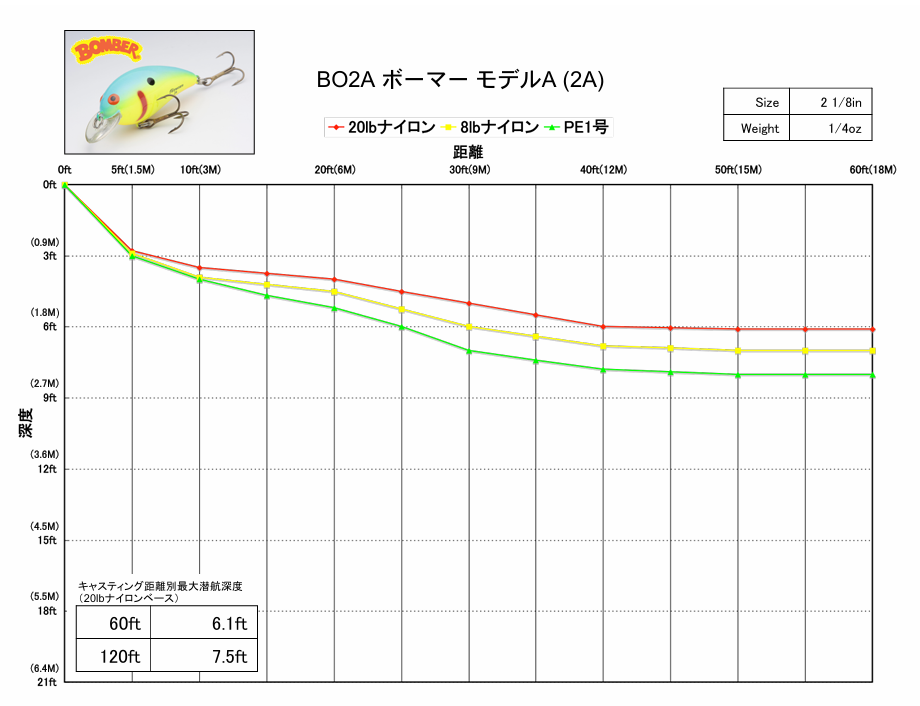

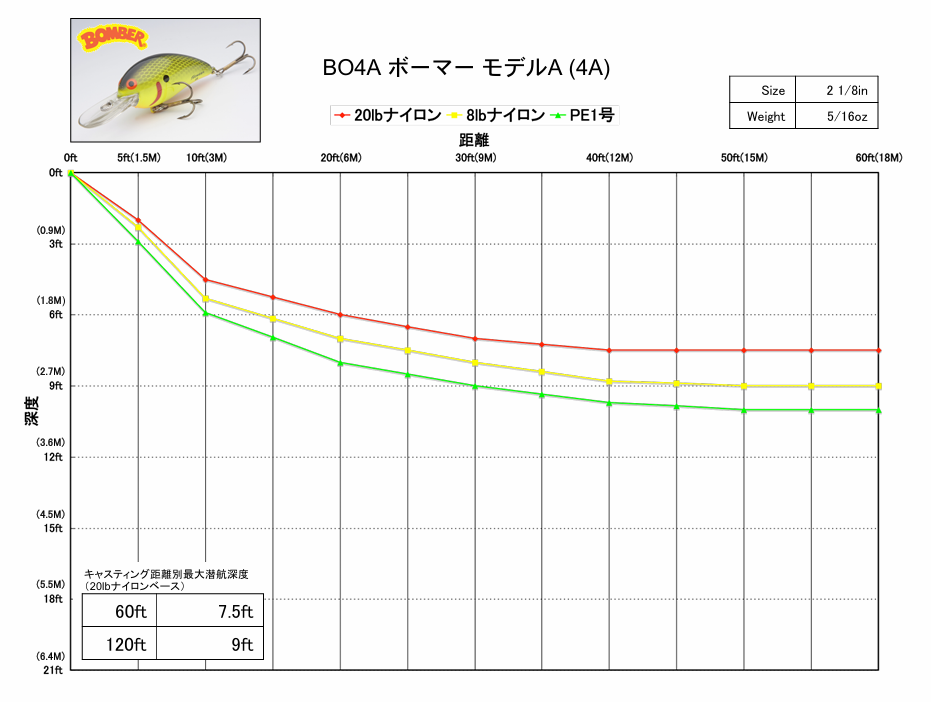

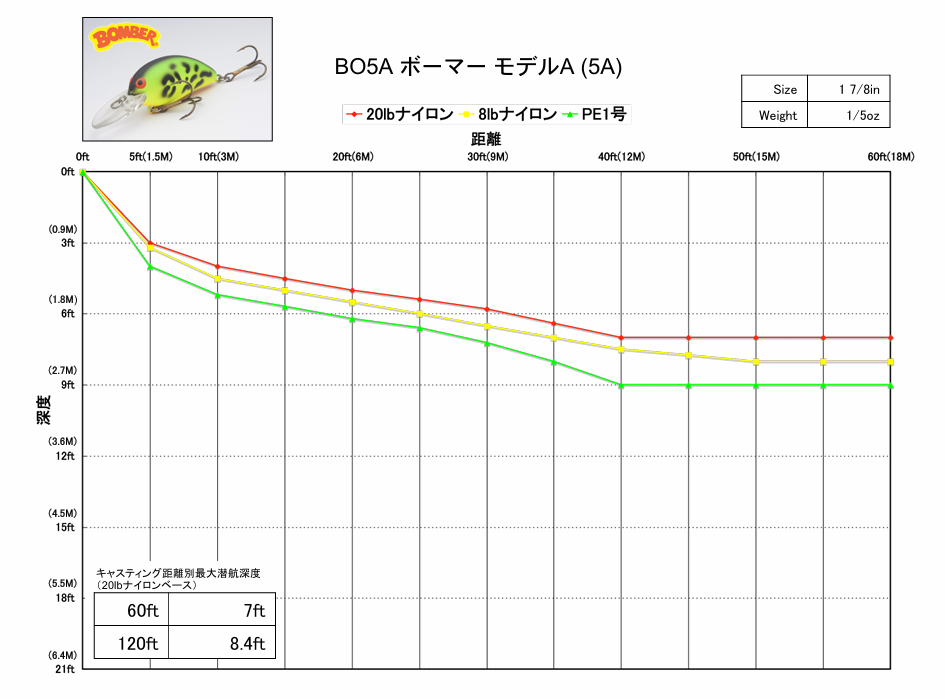

では、次にボーマー社の各モデルの潜行角度とラインの太さによる最大潜行深度の違いについて詳しく解説します!それぞれの特性や用途を以下にまとめました。

ボーマー「モデル A」2Aと4Aの潜行角と最大潜行深度

ボーマー社の「モデル A」のシャロー側を攻略するのに使う2Aと4Aのテータをみていきましょう。

ボーマー「モデル A」5Aと6Aの潜行角と最大潜行深度

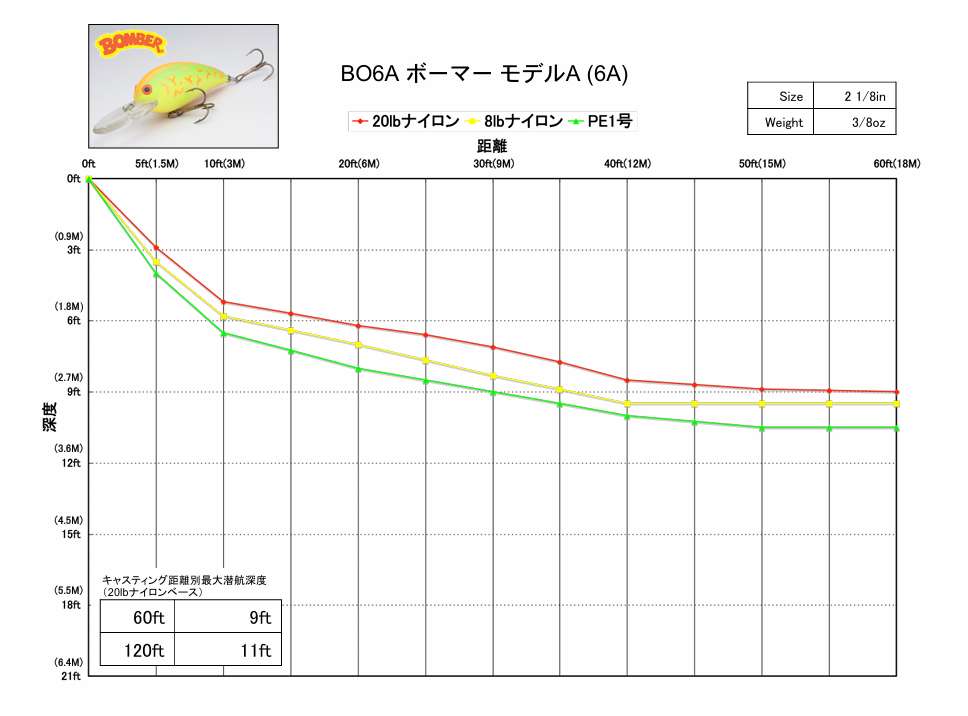

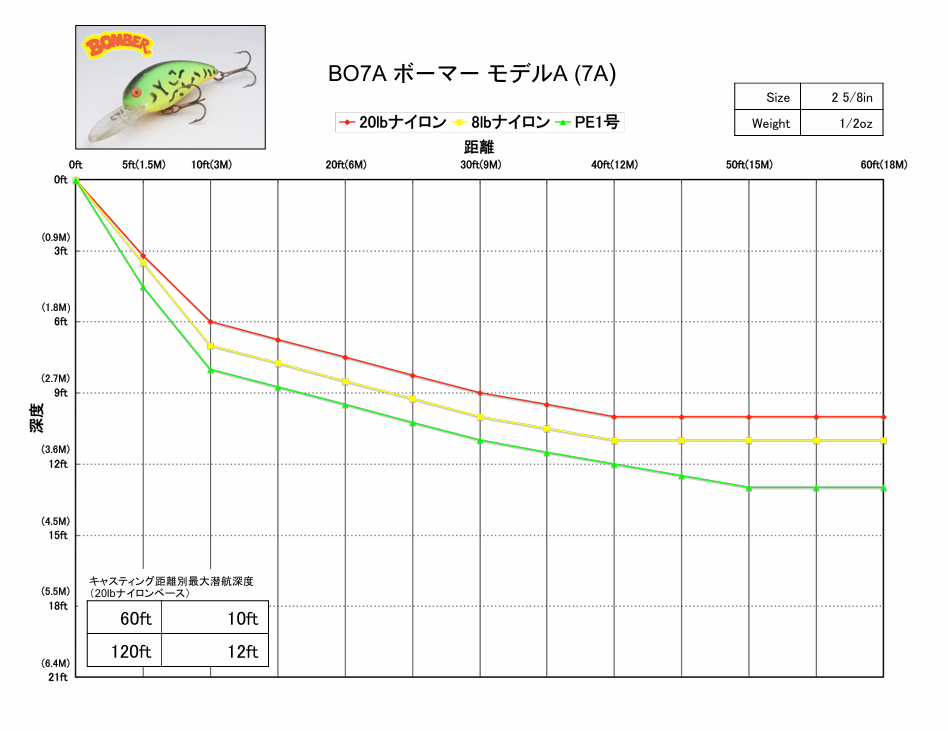

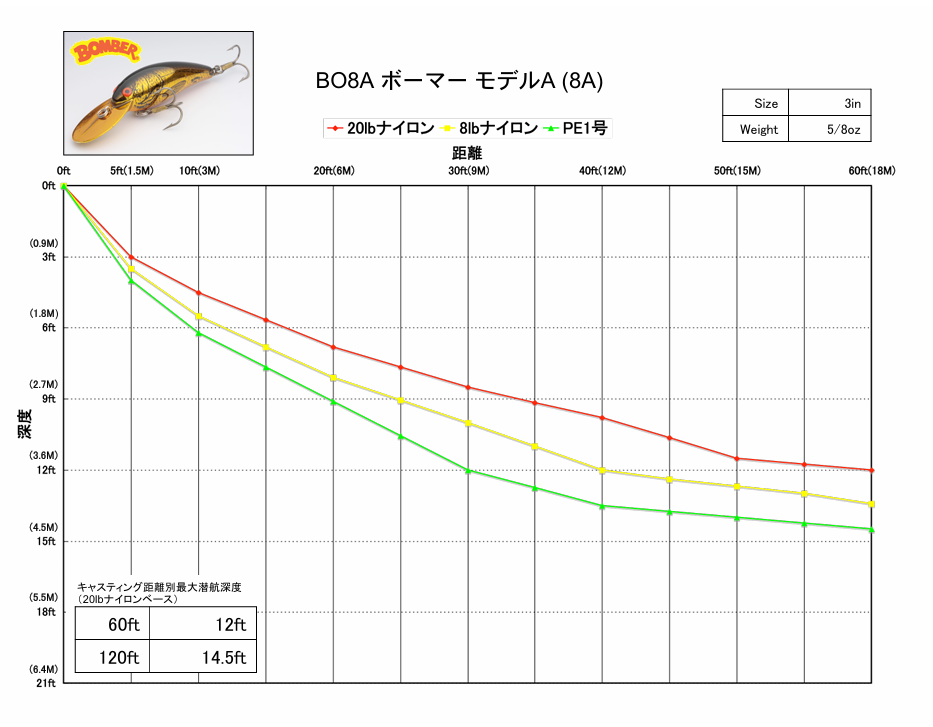

ボーマー社の「モデル A」のミッドレンジ側を攻略するのに使う5Aと6Aのテータをみていきましょう。

ボーマー「モデル A」7Aと8Aの潜行角と最大潜行深度

ボーマー社の「モデル A」のディープレンジ側を攻略するのに使う7Aと8Aのテータをみていきましょう。

コンフィデントクランクにする際にも、これらのモデルAのデータを知ることで、目に見えない水中のクランクベイトの軌道をイメージできるので、モデルAを使い切る事ができます。あなたが狙うポイントや季節に合わせて、ぜひ最適なモデルを選んでみてください。

おわりに

今回は、ボーマー社のモデルAをインプレッションしてみました。クランクベイトのアルファベット戦争を経ても、現在も生産され続けている名作クランクベイトです。

歴史の長いクランクベイトですから、仕様変更によるアクションの違いもあるようですが、その辺りも含めてモデルAを楽しんでみては、如何でしょうか?

ボクはX(旧Twitter)でもバスフィッシングの情報を発信しています。記事を読んで興味を持ってもらえたら「X(旧Twitter)のフォローやいいね!」を頂けると今後の活動の励みになります。また、記事の感想などがあれば、お問い合わせフォームからコメントして下さい。

また、Amazonからキンドル本「アメリカンルアーの歴史と起源」を販売しています。ルアーの誕生秘話や歴史に興味がある方は一読して下さい。キンドル・アンリミテッドに契約されている方は0円で読むことができます。

生産時期に違いあり!ボーマー モデルAのインプレッションの記事があなたのバスフィッシングライフのサポートになれば幸いです。

では!! よい釣りを(^O^)/

コメント