バスフィッシングを愛されているアングラーのみなさん、こんにちは!今回の釣りたいバス釣り日記は、「スイッシャー・プロップベイトの歴史と起源!」に迫りたいと思います。

バス釣りもプラグが誕生するまでは、動物や鳥の毛で作った毛バリを使ったフライフィッシングから始まりました。ルアーとしてはスピナーやスプーンが主流だったようです。

スイッシャー、プロップベイトのの歴史を辿ると1800年代の後期に登場するルアーが起源とされています。デザインも、現在のスイッシャータイプのトップウォータープラグとは異なり、また、大きな違いは、水面で使わず水中をステディーリトリーブで使う点です。

時代が移り変わると水面でバズベイトのようにスイッシャーは使われるようになり、使い易さを追求する事で、現在のフローティングボディーにペラを取り付けたスイッシャーが誕生します。

シンキングスイッシャーの時代は、ペラの事をスピナーと呼びました。トップウォーターで使わなかったので、音の要素よりも光りの散光がブラックバスにアピールすると考えられていました。

では!「沈むの浮くのどっち?」 スイッシャー、プロップベイトの歴史と起源の始まりです(^O^)/

チャップマン キルビーベイト社のスイッシャーがスイッシャーの起源!

アメリカでは、スイッシャーは一般的にプロップベイトと呼ばれています。初期のスイッシャーはほとんどがシンキングタイプで、水中で使用されることが主流でした。また、かつてはトラウト釣り用のスピナーや、ペラが付いたプラグもすべて「スピナー」と呼ばれていたようです。歴史的な観点から見ると、当時のルアー用語や用途の幅広さが伺えますね。

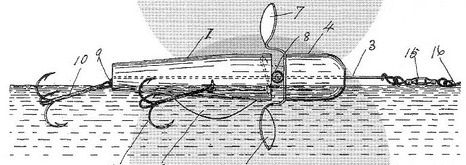

1880年にキルビーベイト社が発表した「チャップマン」は、スイッシャーの原点となるルアーとして知られています。このルアーは金属製で、前方にプロペラ(ペラ)を装備しており、バズベイトのプロペラに似た形状を持っています。デザイン的には、インラインのバズベイトのようでもあり、スイッシャーのようでもある、独特なスタイルが特徴です。

また、スイッシャー的なルアーの発祥地はミシガン州近辺とされており、この地域がルーツとなっています。歴史的な背景を考えると、当時のルアーデザインの進化や地域性が垣間見えますね。

チャップマンのルアーは、光の反射や動きで魚を引き寄せることを目的としており、当時の釣り文化において革新的な存在だったようです。

最古のフローティングプロップベイト! ヘンケ二ウスのスイッシャー!

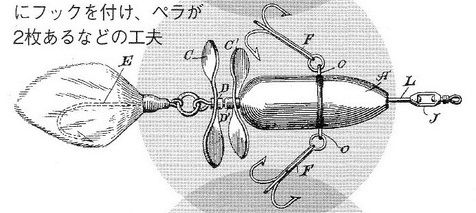

最古の金属ペラを持つフローティングスイッシャーとして知られているのが「ヘンケニウスのスイッシャー」です。このルアーは1900年11月13日にピーター・ヘンケニウス氏とジェームズ・M・ケイン氏によって設計・製作されました。ウッドボディを採用したこのトップウォータープラグは特許も取得されており、非常に革新的なルアーとして評価されています。

特徴としては、ボディ下部に安定板を備えており、プロペラ(ペラ)が回転する際にボディが回転しないよう工夫されています。また、特許では他のルアーに比べて魚を効率的に捕まえる能力や絡まりや捻じれを防ぐ仕組みが保証されていると記されています。

このルアーはインディアナ州のフォートウェインで製作されたもので、当時の釣り文化に新たな可能性をもたらしました。ヘンケ二ウスのスイッシャーは、スイッシャーの効果でもある、スイッシャー音に関してのパテント申請はされていないようです。

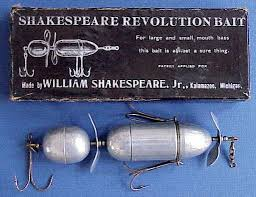

シェイクスピア社が、中空のアルミボディを採用したスイッシャーを作り出す

1901年にシェイクスピア社もスイッシャーを発表しました。その代表的なルアーが、ウィリアム・ヘンリー・シェイクスピア・ジュニア氏によって作られた「シェイクスピア・レボリューションベイト」です。このルアーはラージマウスやスモールマウスバス用としてパッケージに記載されており、釣り人に向けた革新的なデザインが特徴です。

最初はウッド素材で作られましたが、その後の改良により中空のアルミボディを採用したモデルへと変化しました。この中空アルミボディの設計は、浮力を持たせることを目的としており、トローリングでの使用も1903年の広告に明記されています。こうした多用途性が評価され、当時の釣り文化に新しい風を吹き込みました。

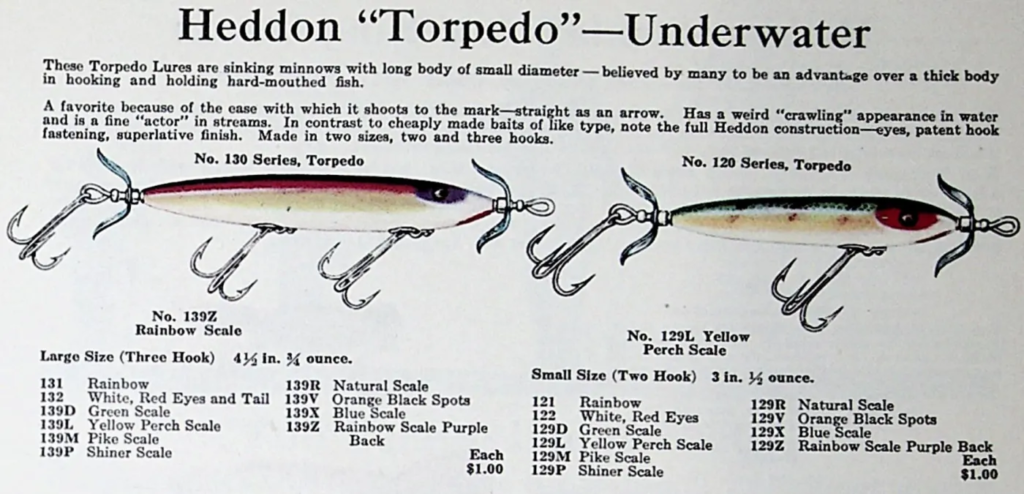

また、ヘドン社もこの時代にスイッシャーを製作しており、特許申請にはウィードレス効果やフックの取り付け方などが含まれていたようです。当時の特許記録からも、ルアーデザインにおける独自性や工夫が見て取れますね。

スイッシャーの遍歴とシンキングスイッシャーが無くなった理由!

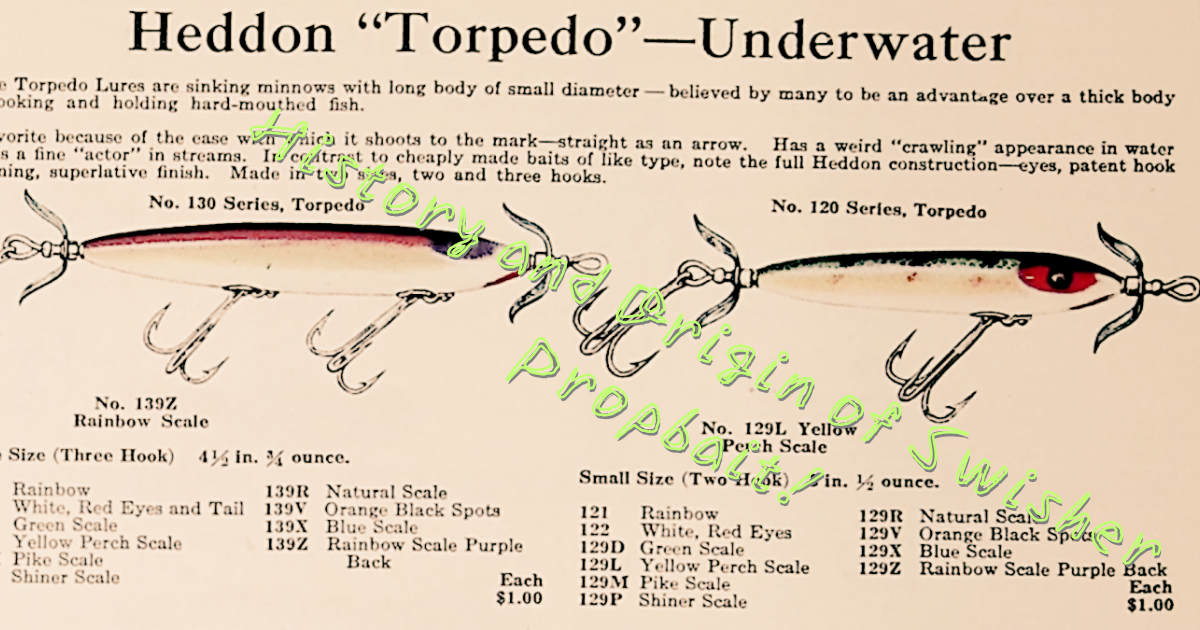

ヘドン社は1904年から「アンダーウォータードワージャックミノーシリーズ」をカタログに記載し始めました。そして1925年には、現在のフローティングタイプとは異なる「ダブルスイッシャー」である沈むタイプの「ヘドン・トーピード」が登場します。当時のカタログには「シンキングミノー」として記載されており、特に沈むルアーとして利用されていました。

その後、1939年には「SOS Wounded Minnow」がヘドン社から発表され、1959年には「ダイイングフラッター」が登場しています。さらに、1948年にはルハージェンセン社が「ニップ アイデンティティー」を販売し、翌年の1949年にはスミスウィック社が「デビルズフォース」を発売しました。当時の「デビルズホース」も沈むタイプのスイッシャーであり、シンキングモデルとして知られています。

1955年にはコットンコーデル社が「ボーイハウディー」を2サイズ発表しました。このルアーの創業者であるコーデル氏は、ペラの機能をあえて公にすることなく、「俺のルアーにはビート(鼓動)がある」と秘密を守り続けたと言われています。

シンキングタイプのスイッシャーがフローティングへと変化していった理由として考えられるのは、1957年にコットンコーデル社がシングルブレードスピナーベイト「OUACHITA SPINNER」を発表したことや、1947年にボーマー社から「ボーマーベイト」が販売されたことが挙げられます。この40年代後半から50年代にかけて登場したスピナーベイトやディープクランクベイトが、沈むプロップベイトの人気を奪う形となりました。

そして、1960年代後半から70年代には、フローティングのプロップベイトが定着しましたが、近年では沈むタイプのスイッシャーが復活しつつあります。この歴史的な流れから、ルアーの進化の背景をより深く考えることができますね。

90年代前半には斬新なアイディアのトップウォータールアーも登場!

スイッシャーの歴史を辿る中で、非常に興味深いルアーメーカーにたどり着きました。それが「バイトエムベイトカンパニー」です。この会社はペラ付きのフローティングスイッシャーではなく、ボディを回転させて水を弾けさせる仕組みを持つユニークなルアーを製造していました。

バイトエムベイトカンパニーは、1917年頃から1920年の短い期間にわたって木製の釣りルアーを製造していた会社です。社名には「The Bite-Em Bate Company」と「Bite-Em Bait Company」の両方が使用されており、それぞれ異なる表記のルアーボックスが存在するという点も興味深いですね。

それぞれ異なる名前が記載されたルアーボックスが存在し、コレクターや歴史研究者にとって魅力的なポイントとなっています。

この小さなルアーメーカーはインディアナ州ワルシャワで創業し、その後インディアナ州フォートウェインに移転しました。短期間の活動ながらも、独自のアイデアと設計で釣り文化に貢献した存在です。

おわりに

今回はトップウォータープラグのスイッシャー、プロップベイトの歴史を見てみました。スピナーからの発想からシンキングタイプが生まれ時代の流れで現在のトップウォータープラグの形へと変化していく過程はとても興味深いと思います。

また、面白い事に60年代から無くなったシンキングスイッシャーが現代では様々なメーカーが新たな機能を盛り込んで作っている点です。ボクも使いましたが確かに釣れますし、スイッシャーの歴史を考えると感慨深いモノがあります。

ボクはX(旧Twitter)でもバスフィッシングの情報を発信しています。記事を読んで興味を持ってもらえたら「X(旧Twitter)のフォローやいいね!」を頂けると今後の活動の励みになります。

また、Amazonからキンドル本「アメリカンルアーの歴史と起源」を販売しています。ルアーの誕生秘話や歴史に興味がある方は一読して下さい。キンドル・アンリミテッドに契約されている方は0円で読むことができます。

「浮くの沈むのどっち?」スイッシャー・プロップベイトの歴史と起源!の記事があなたのバスフィッシングライフのサポートになれば幸いです。

では!!よい釣りを(^O^)/

コメント