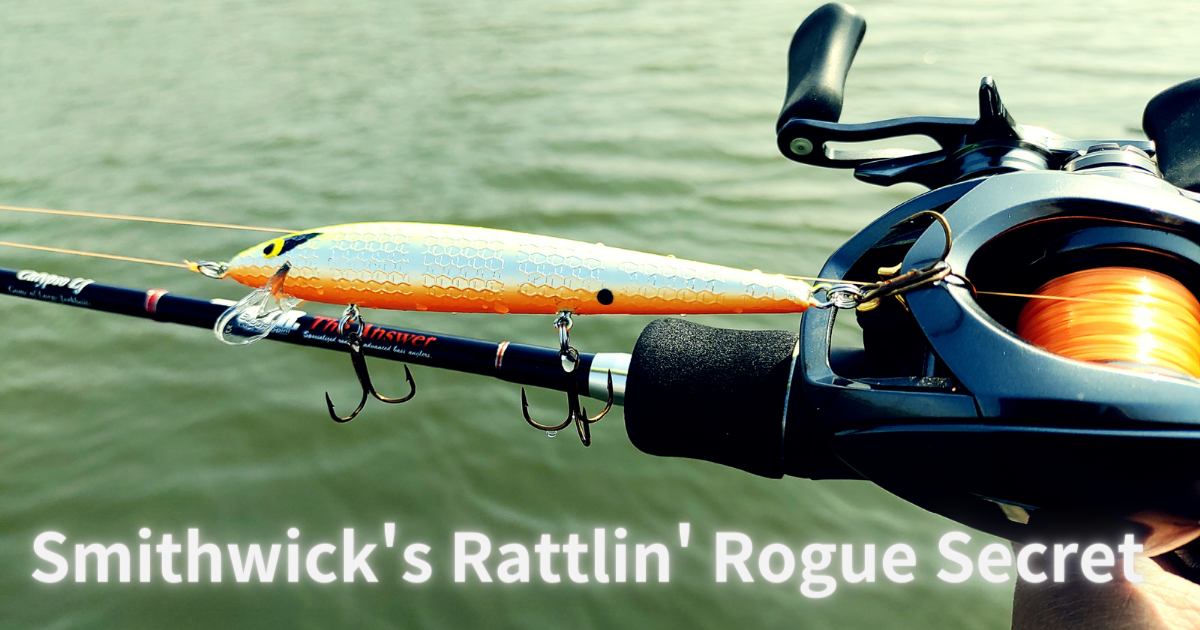

バスフィッシングを楽しまれているアングラーのみなさん、今回の「釣りたいバス釣り日記」では、アメリカ・ルイジアナ州シュリーブポートに本拠を構えていた名門メーカー、スミスウィック社(Jack K. Smithwick & Son)が生み出した伝説のジャークベイト——ラトリンログ(Rattlin’ Rogue)の誕生秘話と、その“釣れる理由”に迫ります。

ジャークベイト好きなら、一度は手にしたことがあるであろうラトリンログ。実は、初期のオリジナルログにはラトル機能は搭載されていませんでした。

1970年代、ラトルサウンドシステムがリップレスクランクベイトに導入されると、その効果が釣果に直結することが注目され、ラトル音が一躍脚光を浴びるようになります。

この流れを受けて、スミスウィック社はオリジナルログにラトル機能を組み込み、ジャークベイトとして初めてラトルシステムを搭載した「ラトリンログ」が誕生したのです。

ラトリンログが優れているのは、ラトル音だけではありません。水中での不規則な動き、絶妙な浮力設計、そして柔らかいリップ素材による予測不能なアクション——これらが複合的に作用し、バスの本能を刺激します。

しかし!! 作り出したスミスウィック社は“ログが釣れる理由がわからない”まま作り続けていたそうです。

では!!「釣れる理由がわからない?」スミスウィックのラトリンログの秘密の始まりです(^O^)/

1969年、スミスウィックの代名詞であるオリジナルログを発表!

スミスウィック社の創業者、ジャック・ケニス・スミスウィック氏の息子であり、後に2代目社長として会社を牽引することになるジャック・アリソン・スミスウィック氏は、1959年にCEバード高校を卒業。その後、センテナリーカレッジに進学し、地質学の理学士号を取得して卒業しました。

大学卒業後は、地質学者としてハンブルオイル社に勤務。科学の世界でキャリアをスタートさせた彼ですが、やがて父の情熱と夢を受け継ぎ、スミスウィック社に入社します。

彼の胸にあったのはただ一つ——スミスウィック・ルアーズをさらに大きく育て、世界に誇れるブランドにすること。その夢は、後に“ジャークベイトの代名詞”とも称されるラトリンログの誕生へとつながっていきます。

1969年、スミスウィック社の2代目社長となるジャック・アリソン・スミスウィック氏の手によって、プラスチック製ジャークベイトの代名詞とも言える「ログ(Rogue)」が世に送り出されました。

当時のログにはラトル機能は搭載されておらず、4.5インチと3.5インチそしてシンキングタイプの3種類が販売されます。当時はラトル機能は無く静かなアクションでバスを魅了するルアーでした。

しかし、1970年代後半になると、コットン・コーデル社の「スーパースポット」が登場。これが世界初のラトル入りルアーとして注目を集め、バスフィッシング界に衝撃を与えます。

この革新により、各ルアーメーカーがこぞってラトルサウンドを搭載したルアーの開発に乗り出すこととなり、スミスウィック社もその流れに応える形で、ジャークベイトとして初めてラトル機能を組み込んだ「ラトリンログ(Rattlin’ Rogue)」を誕生させました。

“Rogue”という名に込められた意味

Rogue(ログ)」という言葉には、“わんぱく小僧”や“いたずら者”といった意味があります。その名の通り、ラトリンログは水中で予測不能な動きを見せ、バスの警戒心を打ち破る“いたずらっ子”のような存在。

その不規則なアクションとラトルサウンドの融合が、まさに“Rogue”というネーミングにふさわしい個性を放っているのです。

「スミスウィック社は交代制」ログの金型は1ショットで1個しか作れなかった

1960年代、アメリカのルアーメーカーたちは、フィンランドの名門ラパラを凌駕するジャークベイトの開発にしのぎを削っていました。

1963年にはレーベル社のジョージ・ペレン氏が「レーベルミノー」を発表。続く1966年にはバグリー社が、南米産の高品質なバルサ材にウェイトを加えた「バングオー・ミノー」を世に送り出し、ジャークベイト市場は一気に活気づきます。

そんな時代の熱気の中、スミスウィック社も独自のジャークベイト開発に乗り出します。試行錯誤の末に完成したプロトタイプは、驚くほどの釣果を叩き出す完成度の高さを誇っていました。

その出来栄えは、もはや試作品の域を超えており、金型による量産設計を省略し、そのまま製品として販売されるほど。まさに“釣れる”という実力が、製品化の判断を後押ししたのです。

「釣れる理由がわからない」からこそ守り抜いた、奇跡の金型

スミスウィック社は、ログがなぜこれほど釣れるのか——その“釣れる要素”を完全には把握していませんでした。にもかかわらず、実釣性能は圧倒的。だからこそ、その釣れる力を損なうことなく製品化することが最優先事項だったのです。

当時、ログの製造に使われていた金型は、1ショットで1個しか作れない試作型。それでもスミスウィック社は、24時間体制で金型を稼働させ、休むことなく生産を続けていたといいます。

効率化のために「複数個同時に成形できる金型への変更」を勧める声もありましたが、スミスウィック氏はこう言ってその提案を退けました。

「もし金型を変えて釣れなくなったらどうする?今のままでいい。」

その言葉通り、“釣れる”という実績を何よりも重視し、プロトタイプの金型を使い続けたのです。

ラトリング ログのボディレングスの秘密「0.5インチ長くしている理由」

ラトリンログは、高い浮力を持つことで、ジャーク時にキレのある鋭いアクションを生み出すことができます。この浮力を確保するために、通常のミノーサイズよりも0.5インチ大きく設計されているのが特徴です。たとえば、4インチクラスのミノーであれば、ラトリンログは4.5インチというサイズ感になります。

しかし、単に浮力があるだけでは不十分。ボディサイズとのバランスが非常に重要で、絶妙な設計がなされているからこそ、ラトリンログは“釣れる”ジャークベイトとして長年愛されているのです。

一方で、ログはキャスティング距離が伸びにくいという声も一部のアングラーから聞かれます。ですが、ラトリンログの真価はジャーキングによるリアクションバイトを狙う釣りにあります。つまり、20m以内のレンジでの操作性とアクション性能が最も重要なのです。

さらに近年では、ベイトタックルの性能が飛躍的に向上しており、以前のように「投げにくい」と感じることも少なくなっています。むしろ、短距離での精密なジャークアクションを活かすには、ラトリンログの設計は理にかなっていると言えるでしょう。

ラトリング ログの鱗模様バルコ二ウムの秘密「費用を抑える為のデザインだった」

ラトリンログのボディに刻まれた鱗模様は、六角形を潰したような独特の形状をしています。この模様は「バルコニウム」と呼ばれ、ただの装飾ではありません。

実はこのバルコニウム、ゴルフボールのディンプルと同じ原理で空気抵抗を軽減する効果があります。エッジ部分が盛り上がった構造により、凹みに入った空気が渦を巻き、外側の空気との間に空気の膜(剥離層)を形成。これによって、ルアーの空気抵抗が減少し、突発的で予測不能なアクションを生み出すことができるのです。

水中では空気よりも約800倍の抵抗があり、粘度も約50倍。そのため、わずかな形状の違いでもルアーの動きに大きな影響を与えることができます。ラトリンログの“釣れる動き”は、この剥離効果によって支えられているとも言えるでしょう。

ところがこのバルコニウム、もともとは金型の製造コストを抑えるためのデザインだったというから驚きです。計算された機能美ではなく、偶然の産物として生まれたこの模様が、結果的に釣果に貢献しているのです。

スミスウィック氏が「ログがなぜ釣れるのか分からない」と語っていたのも、こうした意図せぬ機能の重なりがあったからこそ。まさに、偶然と情熱が生んだ奇跡のジャークベイトですね。

ラトリングログのリップの秘密「時代によっては硬いリップもある」

ラトリンログのリップには、柔軟性に優れた酪酸塩セルロース(ブチレート樹脂)が使用されています。この素材は、植物由来の天然高分子「セルロース」を化学的に変性させたセルロースエステルの一種で、しなやかさと耐衝撃性を兼ね備えた高性能樹脂です。

この柔らかいリップは、水中で水圧を受けるとわずかに曲がることで不規則なアクションを生み出すという特性を持っています。まさに“予測不能な動き”がバスのリアクションバイトを誘発するのです。

素材としての価値と時代背景

ブチレート樹脂は、ポリエチレン(PE)やポリプロピレン(PP)などの汎用樹脂と比べても高価な素材です。1970年代当時でも、安価な選択肢ではなく、高付加価値な機能性素材として採用されていた可能性が高いでしょう。スミスウィック社が性能を最優先した姿勢がここにも表れています。

ただ融点が低いので、変形のリスクがある素材だったので時代と共に変形しずらいリップへ素材が見直されます。しかし!古いラトリンログを使用して、ケビン・バンダム氏が2005年のバスマスタークラシックで優勝したことで古いログが注目を集めました。彼の勝利は、ラトリンログの実釣性能を証明する象徴的な出来事となり現行品を仕様変更する流れを生みます。

独自のトルーチューニング方法

通常、ルアーが真っすぐ泳がない場合は、ラインアイを左右に曲げて調整します。しかし、ラトリンログではラインアイとリップの両方を微調整する独自のトルーチューニングが可能です。この方法により、ジャーキング時の動きが一方向に偏るのを防ぎ、より自然なアクションを実現できます。

素材の違いに注意!購入時のポイント

ラトリンログのリップ素材は時代によって異なるため、古いモデルには硬い素材が使われている場合もあります。柔らかいリップによる独特のアクションを求めるなら、購入時に素材の確認が必須です。ちなみに、現行品のラトリンログには柔らかいブチレート樹脂が採用されています。

ラトリンログのフックとスプリットリングに宿る“釣れる”哲学

ラトリンログのフックといえば、PRADCO傘下のスミスウィック社がイーグルクロー社に特別注文して製作させた#6サイズのトレブルフックが有名です。鋭い刺さりと耐久性を兼ね備えたこのフックは、長年にわたり多くのアングラーに信頼されてきました。

しかし、製造年代によってはフック形状が異なるモデルも存在します。特に近年の「スミスリミテッドカラー」シリーズでは、従来のカーブドインポイント仕様とは異なるタイプのフックが採用されており、細かな仕様変更が見られます。

スプリットリングのこだわりと復刻モデルの再現性

オリジナルのログを製作する際、スミスウィック社は軽量なスプリットリングを選定していました。これは、ルアーのアクションレスポンスを高めるための工夫であり、細部にまで“釣れる”ための設計思想が宿っています。

現在、オリジナルログは廃盤となっていますが、PRADCOから復刻されたモデルには当時と同様の真鍮製スプリットリングが取り付けられており、往年の仕様を忠実に再現しています。

なお、PRADCO特注のイーグルクロー製フックと通常のスプリットリングとの重量差を比較したところ、実釣に影響するほどの差は感じられなかったという報告もあります。つまり、ラトリンログのアクションは、フックやリングの微細なバランスよりも、全体設計の絶妙な調和によって成立しているのかもしれません。

「オリジナルのログのフックサイズ」に関する詳細な記事は、釣りたいバス釣り日記 NEOの以下の記事でご覧いただけます。ラトリンログの魅力をより深く知りたい方にはおすすめの読み物です。

おわりに

最後までお読みいただきありがとうございます。数々の伝説を生み出してきたスミスウィック社の名作「ラトリンログ」。その誕生秘話から設計のこだわりまで、この記事を読んだあなたなら、もうこのルアーがただのジャークベイトではないことに気づいているはずです。

ボクはX(旧Twitter)でもバスフィッシングの情報を発信しています。記事を読んで興味を持ってもらえたら「X(旧Twitter)のフォローやいいね!」を頂けると今後の活動の励みになります。

「釣れる理由がわからない?」スミスウィックのラトリンログの秘密の記事があなたのバスフィッシングライフのサポートになれば幸いです。

では!! よい釣りを(^O^)/

コメント