バスフィッシングを始めたばかりの初心者のみなさん、そして釣果をさらに伸ばしたいと考えているアングラーのみなさん、こんにちは!今回の「釣りたいバス釣り日記」では、「バス釣りに使うライン」についてや基礎知識を分かりやすくご紹介します。ぜひ最後までお読みいただき、釣果アップに繋げてみてくださいね!

バス釣りを始めたばかりの初心者にとって、釣具店に並ぶ数多くのライン(釣り糸)は、どれも同じに見えるかもしれません。しかし、実際にはラインの太さや強度には大きな違いがあり、それが釣果に大きく影響します。太さを示す「号数」や強度を表す「ポンド(lb)」の表記が混在しているため、同じ強度でも異なる表示がされている場合があります。

さらに、日本とアメリカではライン規格に違いがあり、「ポンドテストライン」や「ポンドクラスライン」という考え方が存在します。素材についても、ナイロンライン、PEライン、フロロカーボンラインの3種類があり、それぞれ特性が異なるため、初心者には少し複雑に感じられるかもしれません。

とはいえ、フィッシングラインの基本をしっかり理解することで、バス釣りの楽しさと釣果を大きくアップさせることができます。このブログ記事では、バス釣りに使用するラインの太さに関する重要な知識を分かりやすく解説していますので、ぜひ最後までお読みください。

初心者がバス釣りをする上で、フィッシングラインの種類や特徴を知ることは、釣果に繋がる大切な知識です。複雑に感じるかもしれませんが、このブログ記事を読めば必ず理解できますよ。

では! バス釣り初心者必見!ラインの太さと選び方をサクッと解説!の始まりです(^O^)/

初心者必見!バス釣りで使う3種類のラインの違いがまるわかり!

バスフィッシングで使われるフィッシングラインには、大きく分けてナイロンライン、フロロカーボンライン、PEラインの3種類があります。それぞれのラインには独自の特性があり、釣りの状況や目的に応じて選ぶことが重要です。ここでは、これら3種類のラインの特徴、メリットとデメリットを詳しく見ていきます。

① ナイロンライン

素材と特性: ナイロン素材で作られ、柔らかくしなやかな特徴を持つ釣り糸です。ナイロンラインは、釣具の3大発明の一つと呼ばれるほど、釣りの世界に革命をもたらしました。

- メリット:

- 比重が軽く、水に沈みにくい。

- 耐摩耗性が高く、あらゆるルアーに適応。

- 安価で購入しやすく、初心者にも扱いやすい。

- デメリット:

- 伸びが大きく、特に遠投時にフッキングが難しくなる。

- 紫外線や水分吸収による劣化の可能性。

- おすすめの用途:

- トップウォータールアー、ミッドレンジのクランクベイト、ディープウォーターでのワーム釣りなど、多様なシーンで活躍。

② フロロカーボンライン

素材と特性: プラスチック樹脂を原料とし、日本で開発された釣り糸です。ナイロンに比べ硬く、比重が重いため水に沈む特性があります。

- メリット:

- 水中で目立ちにくく、魚にラインの存在を気づかせにくい。

- 伸びが少なく感度が高い。

- 耐摩耗性が高く、ボトムの釣りに最適。

- デメリット:

- 硬いため巻き癖がつきやすく、キャスト時の飛距離が出にくい。

- ナイロンに比べ価格が高い。

- おすすめの用途:

- ボトムフィッシングやワーミングなど、じっくり見せる釣り。

➂ PEライン

素材と特性: 複数の原糸を編み込んで作られたラインで、非常に細い径で高強度を実現。

- メリット:

- 伸びがほぼなく、ルアーの動きを敏感に感じられる。

- ライン径が細いため、キャストの飛距離が伸びやすい。

- 水に浮くため、トップウォーターや障害物エリアで効果的。

- デメリット:

- 摩擦に弱く、リーダーシステムの結束が必要。

- リーダーを組むための知識と技術が求められる。

- おすすめの用途:

- 蓮や障害物が密集するエリアでのフロッグ釣りや、飛距離が必要な釣り。

ラインの選び方のコツ

初心者の方には「ナイロンライン」を基本として始めることをおすすめしますが、釣りのスタイルや狙う場所に応じて、フロロカーボンやPEラインも検討してください。

また、ライン価格は、素材や製造工程によって異なるため、予算と用途に応じた選択が必要です。ナイロンの場合、製造工程で熱した樹脂を伸ばしていく工程があり、途中で熱を加えながら伸ばす頻度が多いとその分、精度の良いラインが作られるので高価になります。

このように、3種類のラインそれぞれの特性を理解し、状況に応じて使い分けることで、バス釣りの成果をさらに向上させることができます!

「ラインの太さの表記がいっぱい?」号数・ポンド・強度を理解しよう!

フィッシングライン(釣り糸)は下記の表記で表示されます。号数、表記の釣り糸は、海や川で餌釣りをする人にはおなじみの表記です。ポンド(lb)表記はルアーフィッシングのラインによく使われている表記です。

号数とポンド(lb)には表記の考え方に違いがあるので、それぞれの表記の意味を説明したいと思います。

号数(例: 1号、2号など):

- 釣り糸の太さを示す指標。

- 主に日本で使用される規格で、エサ釣りに馴染み深い。

- 例: 日本では1号=0.165mmで規格化されている。

ポンド(lb)表記(例: 12lbなど):

- 釣り糸の強度を示す単位。

- 主にルアーフィッシングで使われる。

- ヤード・ポンド法による重量単位(1ポンド=約454グラム)を基準としているが、釣り糸の場合は強度を表す。

釣り糸の号数とポンド数および強度の早見表

釣り糸の表記には号数とポンドがある事が理解できました。とはいえ、ややこしいので、早見表を参照することで、号数からポンド数を簡単に導き出すことができます。

以下のように「号数からポンド数と強度を簡単に導き出すための早見表」を整え、バス釣り初心者にも分かりやすい形にしてみました。

| 号数 | ポンド (lb) | 強度 (kg) |

|---|---|---|

| 0.25号 | 1lb | 0.45kg |

| 0.5号 | 2lb | 0.91kg |

| 0.8号 | 3lb | 1.4kg |

| 1号 | 4lb | 1.8kg |

| 1.2号 | 5lb | 2.2kg |

| 1.5号 | 6lb | 2.7kg |

| 1.75号 | 7lb | 3.1kg |

| 2号 | 8lb | 3.6kg |

| 2.25号 | 9lb | 4.1kg |

| 2.5号 | 10lb | 4.5kg |

| 2.75号 | 11lb | 4.99kg |

| 3号 | 12lb | 5.44kg |

| 3.5号 | 14lb | 6.35kg |

| 4号 | 16lb | 7.26kg |

| 5号 | 20lb | 9.07kg |

| 6号 | 22lb | 9.98kg |

| 7号 | 25lb | 11.34kg |

| 8号 | 28lb | 12.70kg |

| 10号 | 35lb | 15.88kg |

この表を見ることで、例えば「3号のライン」は「12ポンド(lb)」であり、強度が5.44kgであることが一目で分かります。

さらに、バスフィッシングで使用するナイロンラインやフロロカーボンラインは通常ポンド(lb)表記が多いですが、最近増えてきたPEラインについては号数表記が主流であることも理解していただけます。

次に、ラインの太さ(号数・lb)ってどうのように選ぶのかについて解説を進めますね!🎣

🧵 ラインの太さ(号数・lb)ってどう選ぶの?

ラインの太さは「号数」や「ポンド(lb)」で表されます。 ざっくり言うと、太いほど強いけど、繊細さは落ちるって感じです!

🎯 目安としてはこんな感じ!

| 釣り方 | 推奨ライン | 理由 |

|---|---|---|

| ライトリグ(ワームなど) | 4〜6lb(ナイロンorフロロ) | 食わせ重視。繊細なアタリを取るため細めが◎ |

| 巻き物(クランク・スピナベなど) | 10〜14lb(ナイロンorフロロ) | 根ズレやバスの引きに耐える強度が必要 |

| カバー撃ち(ラバージグ・テキサスなど) | 14〜20lb(フロロorPE+リーダー) | 障害物に強く、強引に引き出せる太さが必要 |

🌀 使用リールによるラインの選び方

リールの種類によって、相性のいいラインの太さや種類があります! ここを押さえておくと、ライントラブルがグっと減ります!

🎡 スピニングリールの場合

- おすすめライン:ナイロン or フロロ(4〜8lb)、PE(0.6〜1号)

- 理由:細いライン向き。軽いルアーを扱いやすい!

- 注意点:太すぎるとライントラブルやヨレが起きやすい!

🎰 ベイトリールの場合

- おすすめライン:ナイロン or フロロ(10〜20lb)、PE(1.5号以上+リーダー)

- 理由:太めのラインも扱いやすく、パワーゲームに向いてる!

- 注意点:軽いルアーや細いラインはキャストしづらいこともあるよ!

ベイトリールでも、「ベイトフィネスリール」になるとスピニングで使うラインサイズまで落とす事が可能になります。

フィッシングラインの規格、ポンドクラスラインとポンドテストラインについて!

フィッシングラインの強度の規格には以下の2種類があります。日本では「ポンドクラスライン」の規格を用いて釣り糸を製造しですが、アメリカでは「ポンドテストライン」での規格を使って作られています。

ポンドクラスライン規格:

- 表示された数値の負荷を絶対に超えて耐えられないことを保証。

- 国際ゲームフィッシュ協会(IGFA)により定められている。

- 主に日本のラインメーカーが採用。

ポンドテストライン規格:

- 表記された数値以下の負荷では絶対に切れないことを保証。

- アメリカで広く採用されている。

ポンドクラスラインとポンドテストラインの違いは、ラインが切れる強度の数値の境に違いがあります。

具体例として!日本とアメリカの規格の違いにより、同じ「12ポンド」と表記されたラインでも、直径や強度に差が生じることがあります。ポンドテストライン規格のラインは太めになる傾向があるため、選ぶ際には注意が必要です。

- ポンドクラスライン (例: lbC): 表示された数値の負荷には耐えられない可能性がある。

- ポンドテストライン (例: lbT): 表示された数値の負荷まで耐えることを保証。

ボクの経験では日本製のポンドクラスライン20ポンドは、アメリカ製のポンドテストライン17ポンドの太さに相当します。総括すると、ポンドテストラインは、釣り糸の強度を考慮する際には安心な選択肢となります。

ライン太さとラインの種類でルアーの潜る深さと沈むスピードに変化がある!

フィッシングラインは強さにばかり目が行きがちですが、ラインの太さによるルアーの潜る深さの変化やルアーが沈むスピードにも変化が現れる事も忘れてはいけません。

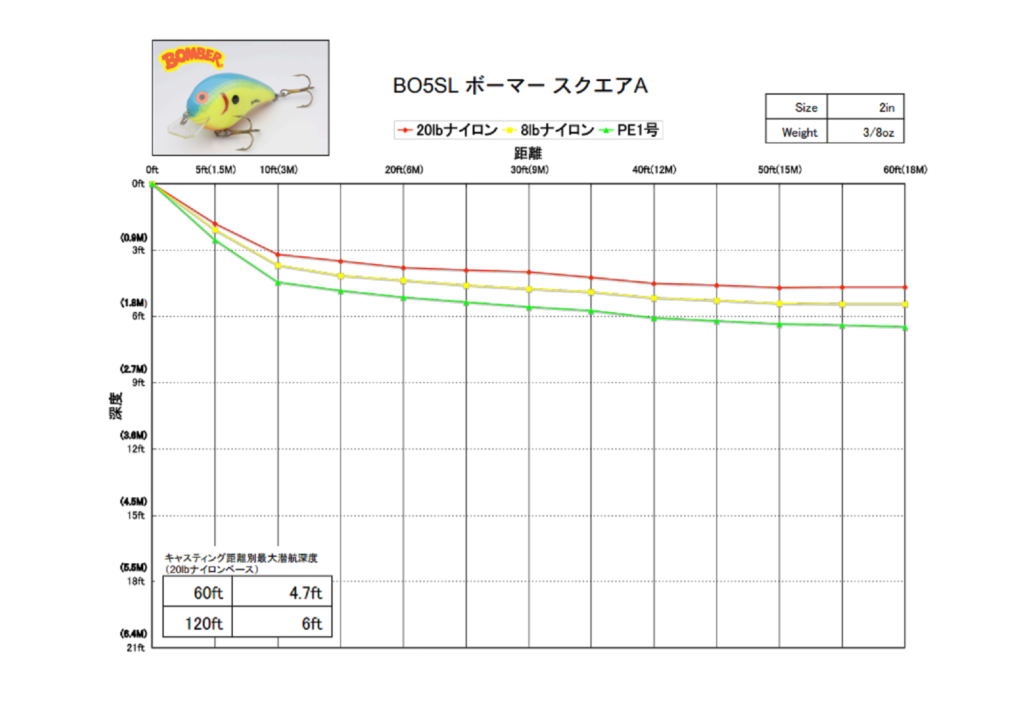

例えば、クランクベイトでナイロン20ポンドと8ポンドそしてPE1号で同じクランクを引いたら上の図のように限界潜行深度や潜行角に変化が生まれます。具体的には、ライン径が太いモノを使う事で限界の潜ぐる深さは浅くなり潜る角度も浅くなります。

また、ライン素材をナイロンからフロロに変更することで同じ太さのライン経でもフロロカーボンラインの方が30cm程、余分に潜る事になります。ラインの素材を変える事でルアーの潜る深さに変化が生まれクランクベイトの泳ぐ層を変える事ができます。

ライン径が変わる事でルアーの沈下スピードに変化を与える

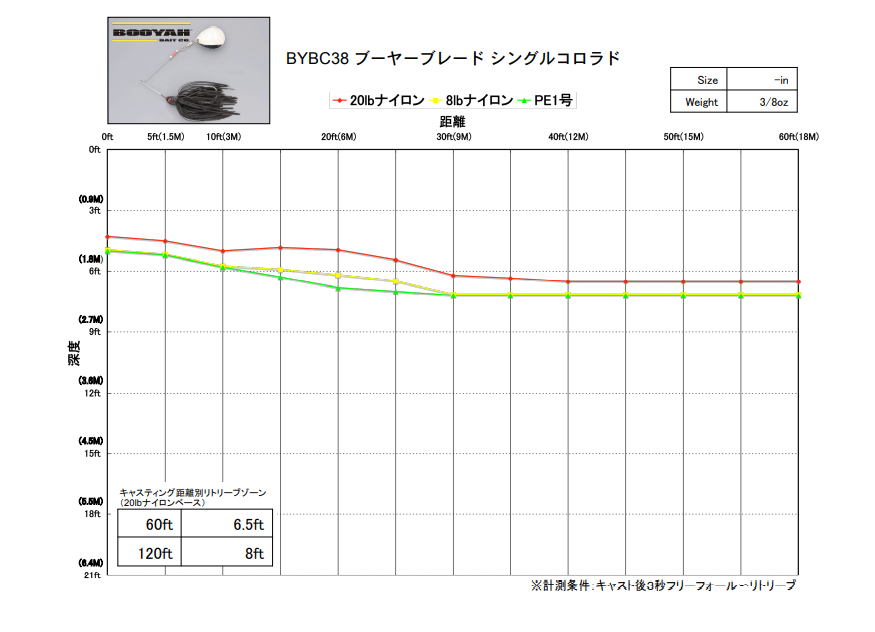

次はライン径による沈下スピードが示されたグラフです。計測条件としてキャスト後3秒間フリーフォールさせた後にスピナーベイトのリトリーブ開始していますが、20ポンドラインでは、ラインが太いので沈下スピードが遅く、8ポンドラインと比べて到達深度が浅くなるのが分かります。

この図を見る事で、ライン経とラインの種類が変わることで、ルアーの潜る深度や沈むスピードに変化が出る事が理解してもらえたと思います。

「餌釣りの考えを捨てよう」ラインの太さや素材による釣りへの影響!

フィッシングショーで、ボクが尊敬するヒロ内藤さんののセミナーで、ラインの太さを20lbの太いラインを使う事で、ルアーの動きにキレが生まれ、ブラックバスを騙しやすくなり、バスはルアーに対してスイッチが入るとラインの存在よりもルアーに注意が向くと聞きました。

そこから、ボク自身も、20LBラインを20数年間使用してきましたが、確かに問題なくバスをキャッチする事はできてきました。出来る限りラインを太くする事で得られるメリットは以下のとおりです。

太いラインのメリット:

- 長期間の経験から、プレッシャーが高いフィールドでも20lbラインは十分な釣果を上げられる。

- ラインが太いことでラインブレイクのリスクが低減する。

細いラインのデメリット:

- ナイロンラインの場合、伸びが大きくなるため、ルアーにアクションを与える際にメリハリが損なわれる。

- 特に12ポンド以下の細いラインでは、ルアー操作時に顕著に伸びを感じる。

12ポンドを下回るラインでルアーを操作するとと伸びは顕著に感じます。ボクは経験としてナイロンラインの8ポンドでジャーキングをやったことがありますが、ラインの伸びでルアーの動きが小さくなった感じを受けました。また、ラインが細いとラインブレイクに繋がる恐れがありますよね。

ラインを細くする事で得られるメリット!

かと言って、ラインを細くしたり素材を変える事のメリットはあります。風のある条件では、軽いルアーを使う場合、ラインが細いことで風の抵抗が少なくなりラインやルアーのコントロールがしやすくなります。

細いラインや素材を変えた場合のメリット:

- PEライン:

- 伸びがほとんどなく、ルアーを細かく動かしやすい。

- ライン径が細くなるため飛距離が伸び、遠方のポイントを狙いやすい。

- フロロカーボンライン:

- 水中で目立たず、魚にラインの存在を気づかせにくい。

- ワーム釣りではバイト数が増える傾向があり、ルアーをじっくり見せる釣りに効果的。

素材によるデメリット:

- 細いライン(例えば8lbナイロンライン)は、伸びによってルアーの動きが小さく感じられることがある。

- 細いラインでは、ラインブレイクのリスクが高まる。

ルアーをじっくり見せる釣りでは、フロロカーボンラインは魚から見えづらい特性を持っているので素晴らしい効果があると感じます。

バスフィッシングはパワーゲームな側面があり、カバーの奥からバスを引きずり出したり、大きなバスとのやり取りは、想像以上のファイトです。オカッパリでは、ランディング時もハンドランディングが出来ない場合も多いので、太いラインの方が安心してファイトできます。

おわりに

今回はバスフィッシングにおけるフィッシングラインの基本について紹介しました。ボクがバス釣りを始めた当初、バスフィッシング用ラインはストレーンやトライリーンなどの海外メーカー製が主流でした。

その後、国産のナイロンライン、東レのソラロームが市場に出て、それを使用していたことを覚えています。当時、蛍光イエローのラインはルアーフィッシングの象徴的な色でした。

次に、フロロカーボンラインがハリスとして登場しました。非常に高価だったため、メインラインとして使われるとは考えられませんでした。PEラインは船釣りに使われていましたが、バスフィッシングで広く使われるようになるとは思いもしませんでした。

技術の進歩により、新しい素材のフィッシングラインが開発される可能性がありますし、以前のデメリットを克服する可能性もあるため、ラインの進化は注目に値します。

ボクはX(旧Twitter)でもバスフィッシングの情報を発信しています。記事を読んで興味を持ってもらえたら「X(旧Twitter)のフォローやいいね!」を頂けると今後の活動の励みになります。

バス釣り初心者必見!ラインの太さと選び方をサクッと解説!がみなさんのバス釣りにとって有益になれば幸いです。

では!!よい釣りを(^O^)/

コメント